Ein Beitrag von Edgar Bönisch, 2024

Der Verein Kinderheim e. V.

Prolog

Christian Wilhelm Pfeiffer, der Vorstand des Kinderheim e. V., berichtete am 3. Dezember 1904 in einem Schreiben dem Magistrat der Stadt Frankfurt:

Wir sind in der angenehmen Lage hoch löblicher Magistrat ergebenst mitzuteilen, daß die von Herrn Fritz Gans und seiner Ehefrau Auguste Gans geb. Ettling erbaute und nun für unsere Zwecke geschenkte Säuglingsanstalt nun mehr fertig gestellt ist und in gutem Betrieb stehe. Es würde uns daher freuen, wenn die [unleserlich] Mitglieder hochlöblichen Magistrats die Anstalt gelegentlich besichtigen wünschen wozu wir hiermit höflichst und mit der ergebenen Bitte einladen und gefälligst [unleserlich] zu benachrichtigen damit der ergebenst unterzeichnete [unleserlich] Stand zu dem Empfang [unleserlich].

Magistratsakte V / 568 Blatt 1

Hochachtungsvoll und ergebenst „Kinderheim“. Eingetragener Verein.

Der Vorstand C.W. Pfeiffer

Und es folgte eine Einladung an den Magistrat zur Besichtigung des neuen Kinderheims (Böttgerstraße No. 8) für Montag den 12. Dezember 1904, nachmittags um 3 Uhr. Eine Anmerkung zu der Adressangabe ist, dass in den Adressbüchern der Stadt Frankfurt 1904 und 1905 die Adresse des Kinderheims mit No. 8 bzw. 6, 8 angegeben wird. Ab dem Adressbuch 1906 lautet der Eintrag: No. 20, 22. Wie zuvor ist der Kinderheim e.V. als Eigentümer, E. Lippert als Vorsteherin und als Hausmeister B. Oppelt eingetragen.

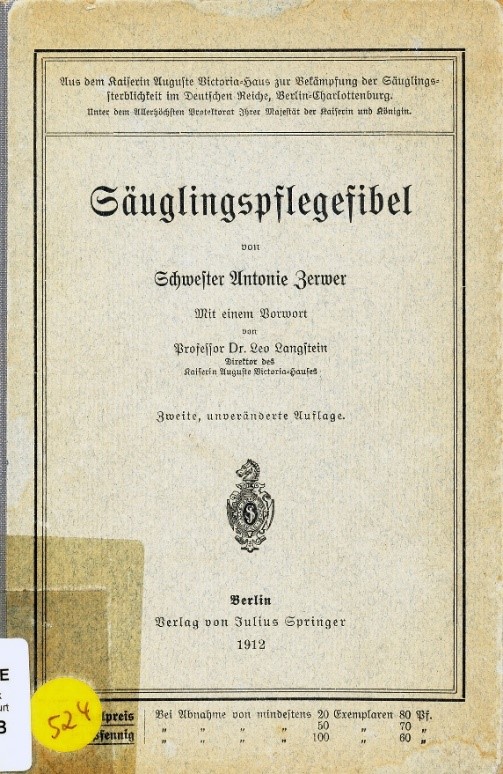

Um 1900 betrug die Säuglingssterblichkeit auf den Stationen der Kinderkliniken im Deutschen Reich bis zu 70 %. Auch der Versuch in Frankfurt über Koststellen für Pflegekinder, deren Überleben zu sichern, war gescheitert. So gab es verschiedene Initiativen von Ärzten und von privaten Menschen, Vereinen oder Stiftungen einzugreifen (vgl. Bönisch 2022). Die Erkenntnis, dass für eine solche spezialisierte Pflege ebenfalls speziell ausgebildetes Personal nötig war, führte zur Gründung von Schulen für Säuglingspflegerinnen.

Gründer und Mäzene

Hier seien drei von vielen Gründern und Mäzenen des Kinderheim e. V. vorgestellt. Der Initiator des Vereins Christian Wilhelm Pfeiffer und die beiden Vereinsmitglieder und Schenkenden des Haupthauses Auguste und Fritz Gans.

Christian Wilhelm Pfeiffer (1843-1916)

Initiator und einer der Mitbegründer des Kinderheim e. V. war der Kaufmann und Armenvorsteher Christian Wilhelm Pfeiffer, der seit Beginn bis zu seinem Tod im Jahr 1916 den Vereinsvorsitz inne hatte (vgl.: Pfeiffer-Belli 1986: 124). Der Autor des Buchs von 1986 ist Erich Pfeiffer-Belli, ein Enkel von Christian Wilhelm Pfeiffer und Vater der Frankfurter Schriftstellerin Sylvia Tennenbaum, über seinen Großvater schrieb er: „Sein Herz für Kinder zeigte er in späteren Jahren als Mitbegründer und Mäzen eines Frankfurter Kinderheims.“ (Pfeiffer-Belli 1986: 124).

Christian Wilhelm Pfeiffer „stammte […] aus dem einstmals bedeutenden Mainzer Kinderbuch-Verlag Scholz“[4], und war Direktor einer Schweizer Versicherungsanstalt in Frankfurt. Er lebte mit seiner Frau Caroline geborene Belli in der Neuen Mainzer Straße 55, ein Anwesen mit Wallgarten. Ein besonderes persönliches Interesse galt dem Alpenverein, in dessen Frankfurter Sektion er als Vorsitzender und Förderer tätig war.

Auguste Gans, geb. Ettling (1839-1909) und Friedrich Ludwig Gans, genannt Fritz (1833-1920),

seit 1912 von Gans

Angela von Gans berichtet über ihren Urgroßvater Friedrich Ludwig von Gans (1833-1920), genannt Fritz Gans (ab 1912 von Gans), dass er und seine Frau Auguste 1902 Mitglieder des von Christian Wilhelm Pfeiffer und anderen Initiatoren dem Kinderheim e. V. geworden waren. 1901 fand die Gründung des Vereins in der Rüsterstraße statt. 1903 kam ein Bruder von Fritz Gans, Dr. Leo Gans (1843-1835), dazu. „Um endlich eine konstruktive Basis zu schaffen“ (Gans 2006: 169), beschlossen Fritz und Auguste Gans die Schenkung eines Hauses als Säuglingsklinik an den Verein. Das Haus wurde 1904 unter der Leitung des Architekten Alfred Engelhardt (vgl.: Gans 2006: 169) Engelhardt auf einem Grundstück von 2.000 qm Fläche errichtet, die medizinische Beratung steuerte Dr. Emil Kirberger bei. Der Architekt Alfred Engelhardt baute später auch das Ganssche Mausoleum auf dem Frankfurter Hauptfriedhof.

Im Januar 1895 waren Auguste und Fritz Gans gemeinsam zum Protestantismus konvertiert. Damit entsprachen sie dem Wunsch ihrer längst getauften Söhne Paul und Ludwig, die sich eine bessere Integration in das christlich geprägte Bürgertum erhofften. Ein weiteres Faktum war gewiss der Schutz vor Antisemitismus. Auch die ebenfalls evangelische Tochter Adela hatte sich von ihrer jüdischen Herkunft entfernt. Sie trat als Taufpatin ihrer Eltern auf (vgl.: Gans 2006: 157, 291).

Angela Gans führt weiter aus, dass soziales Engagement für jüdische und nichtjüdische Einwohner zur religiösen und sozialen Tradition des Judentums gehörten. Die jüdische Sozialethik zielt auf Wohltätigkeit und Gerechtigkeit, gefordert als Pflichtanteil des Wohlstandes der Reichen gegenüber den Bedürftigen, also nicht nur freiwillig (vgl.: Gans 2006: 165 und Seemann/Bönisch 2019: 75f).

© Familie von Gans

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Friedrich_Ludwig_von_Gans.jpg CC BY-SA 3.0 DE

In der Schenkungsurkunde von 1904 (vgl.: Gans 2006: 169 Schenkungsurkunde vom 1.2.1904 und vom 8.10.1904 im Besitz von Angela Gans) legten Auguste und Fritz Gans deutlich fest, dass jeglicher religiöser Einfluss verboten sei:

Nach dem Glaubensbekenntnis darf nicht gefragt werden und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion oder Konfession darf keinen Grund für die Verweigerung der Aufnahme [von Kindern im Heim] bilden. […] Die zur Verwaltung oder Aufsicht dieses Vereins berufenen Organe, Geistliche, Religionsdiener, Mitglieder von religiösen Orden und dergleichen nicht berufen oder auch nur vorübergehend mit Verwaltungs- oder Aufsichtshandlungen betraut werden dürfen.

Gans 2006: 169

Gründung, Satzung und erster Jahresbericht

Die Gründung des Vereins „Kinderheim e. V.“ wurde in der konstituierenden Sitzung am 9. November 1901 beschlossen. Die Eintragung beim Amtsgericht erfolgte am 3. Mai 1902.

Satzung und Zweck des Vereins

Initiatoren des Vereins waren der Armenvorsteher Christian Wilhelm Pfeiffer und andere im Bereich der Armenpflege Tätige (vgl.: Thomann-Honscha 1988: 152). Auf Basis der Jahresberichte des Vereins konnten einige der Mitgründer_innen ausfindig gemacht werden:

- Dr. med. Emil Kirberger, Anstaltsarzt, gestorben 4. Juni 1905, Mitgründer

- Frau Dr. O. Neubürger ist Hatty Neubürger geborene Hallgarten, gestorben im Juli 1914, Mitgründerin

- Dr. A. Raab, hatte viel Erfahrung im Armen und Fürsorgewesen, gestorben im November 1911, Mitgründer

Zu Beginn nannte der Verein als Adresse für das Verwaltungsbüro den Großen Hirschgraben 11 mit Sprechstunde von 11 bis 12 Uhr und als Adresse der Anstalt des Vereins Kinderheim die Feststraße 21 (vgl.: Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1902: 1). Der Sitz des Vereins war Frankfurt am Main. Die Satzungen des „Kinderheim e.V.“ wurde am 7. Dezember 1901 und am 17. Januar und 10. März, wie auch dem 25. Februar 1904 genehmigt. Als Zwecke werden in § 1 genannt:

- Vorsorgebedürftige Kinder im zarten Alter zu verpflegen

- Die Ausbildung von Kinderpflegerinnen

Die Mittel des Vereins sollten aus einmaligen Beiträgen und Jahresbeiträgen der Mitglieder stammen. Schenkungen, Vermächtnisse und außerordentliche Zuwendungen wie auch Einnahmen aus Pflegegeldern kamen hinzu. Als Mitglieder des Vereins waren ordentliche, ewige und Ehrenmitglieder vorgesehen. Als Jahresbeitrag war 3,- Mark pro Mitglied vorgesehen, die Mitglieder mussten großjährig sein. Ewige Mitglieder sollten diejenigen sein können, die einen einmaligen Beitrag von 300,- Mark bezahlten oder jährliche Beiträge von zusammen 300,- Mark gaben. Personen die 5.000,- oder mehr Mark bezahlten, wurden als ewige Mitglieder und als Stifter geführt. Ehrenmitglieder sollten ernannt werden. Organe des Vereins waren die Mitgliederversammlung, der Vorstand, der Beirat und die Sonderausschüsse. Als Sonderausschüsse waren Leitungen „der einzelnen Anstalten des Vereins“ vorgesehen.

An den 1. Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1902 ist in den Magistratsunterlagen ein Beiblatt angeheftet, welches die Zwecke des Vereins nochmals kommentiert: In der Regel werden Kinder und Säuglinge unter 3 Jahren gegen Kostgeld aufgenommen, in Ausnahmefällen auch über 3-jährige. Eine Besonderheit ist, dass die Kinder dauernd, also auch zur Übernachtung aufgenommen sind. Säuglinge unter 6 Monaten werden mit ihren Müttern, falls diese am Leben sind, aufgenommen. Mädchen, vor der ersten Entbindung oder, die das erste Mal aus einer Entbindungsanstalt kommen, sind willkommen. Die, die zum ersten Mal ein Kind gebären, zahlen bis zur Entbindung ein geringes Kostgeld, nach der Geburt verpflichten sie sich, weitere 6 Monate in der Anstalt zu bleiben, mit zu arbeiten, aber hauptsächlich ihr Kind zu versorgen. In dieser Zeit wird kein Kostgeld verlangt. Für verheiratete Frauen gilt das gleiche, auch wenn es nicht ihre erste Geburt ist.

Auf die Ausbildung von Säuglingspflegerinnen in der angegliederten Schule wird im Beitrag: „Die staatlich anerkannte Pflegeschule zur Ausbildung von Säuglingsschwestern. Eine Einrichtung des Böttgerheims“ eingegangen.

In einem späteren Jahresbericht, dem für 1907, wird zusätzlich auf den Vereinszweck des Mutterschutzes hingewiesen:

In der Frauenabteilung verpflegten wir während des Berichtsjahrs 27 erwachsene Personen und am 1. Januar befanden sich in unserer Anstalt 1 ihre Niederkunft Erwartende und 6 Mütter. 14 Entbindungen wurden in der Anstalt vorgenommen. Die behördliche Genehmigung hierzu ist uns regierungsseitig erteilt worden. Wir halten nach wie vor an dem Grundsatz fest, die ihre Niederkunft Erwartenden schon einige Zeit vor der Entbindung aufzunehmen und die Entbundenen, wenn möglich, 6 Monate bei ihrem Säugling zu halten. Nicht nur, daß wir dadurch die Ernährung und Pflege des Säuglings durch die eigene Mutter ermöglichen, sondern weil dann gleichzeitig die zur Aufzucht mutterloser Säuglinge ganz unentbehrlichen Ammen im Hause sind. Wenn wir also mit der Aufnahme von schwangeren Frauen und deren Verpflegung Mutterschutz ausüben, so geschieht dies stets in Verbindung mit der Säuglingspflege, die für uns das Wichtigere ist. Unserer Meinung nach sollte Mutterschutz und Säuglingspflege stets Hand in Hand gehen, denn wenn der Mutter gleich nach der Entbindung wieder regelmäßig Verdienst verschafft wird und man sie dadurch an der Ernährung und Pflege des Säuglings hindert, so geschieht dies stets auf Kosten des letzteren, ganz abgesehen davon, daß man das Band zwischen Mutter und Kind lockert, statt es durch Zusammenhalten beider Teile zu festigen.

Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1907: 5f.

Weiter führt der Vorstand Christian Wilhelm Pfeiffer aus, dass diese Situation das gemeinsame Wohnen im Haus voraussetze, jedoch gingen hier die Bedürfnisse der Anstalt, das eigene Personal unterzubringen, vor. Eine größere Anzahl von Müttern zu beherbergen würde auch mehr Möglichkeiten zur Beschäftigung im Haus für die Mütter voraussetzen, was er gesundheitlich und moralisch als notwendig ansehe, dafür jedoch keine Möglichkeit besteht (Vgl. Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1907: 5f.).

Das Vereinszeichen

Nach dem Vorbild der Bambinos des Bildhauers Lucca della Robbia gab der Verein sich ein Vereinszeichen, das die Schwestern auch als Brosche trugen. Das Abzeichen wurde gerne von anderen Vereinen übernommen, z. B. von der Schwesternschaft des Säuglingskrankenhauses in Dresden. Der Kinderheim e. V. oder auch Christian Wilhelm Pfeiffer waren davon nicht begeistert, deshalb wurde es vermutlich als Markenzeichen gekennzeichnet „Eingetr. Zeichen“.

Aus: Kinderheim e.V. 1909

© Eva-Maria Ulmer

Der erste Jahresbericht

Der erste Jahresbericht des Vereins Kinderheim erschien 1903 unter dem Titel: I. Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1902. Vermerkt ist das Verwaltungsbüro des Vereins im Großen Hirschgraben 11 und als Anstaltsadresse die Feststraße 21. Auf Seite 9 des Berichts beginnt das Mitgliederverzeichnis, das bereits 348 Personen umfasste.

Zu den Mitgliedern zählten so prominente Personen wie Henry Budge, Ludwig Belli, Fritz und Auguste Gans, Charles Hallgarten oder Frau Dr. O. Neubürger, das ist Hatty Neubürger, geborene Hallgarten. Ab 1903 gehörte auch Frau Georg Speyer, also Franziska Speyer, zu den ewigen Mitgliedern. Im Jahresbericht wird berichtet von Voruntersuchungen für die geplante Anstalt des Kinderheims. Die Stadträte Woell und Sabarth, der Vorsitzende Christian Wilhelm Pfeiffer und der spätere Anstaltsarzt Dr. Emil Kirberger besichtigten bereits bestehende Anstalten in Berlin und Leipzig. In Bonn begutachteten die Damen des Vorstandes Fräulein Johanna Kalb und Frau Reutlinger eine Anstalt. Als Vorbild für die „Prinzipien“ des Frankfurter Vereins wurden die Leipziger Prinzipien ausgewählt. Es wurde auch schnell klar, dass ein geeigneter Neubau für die Anstalt notwendig ist. Zunächst konnte man ein Haus in der Feststraße 21 vom Verein für Haushaltungsschulen anmieten. Ab Januar 1903 konnten dort drei Frauen und ca. 18 Kinder, betreut von vier Kinderpflegerinnen, untergebracht werden. Das Haus war von Anfang an voll belegt.

© Edgar Bönisch

Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden hatte man bereits ein finanzielles Polster von 10.758,57 Mark geschaffen. Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Jahresberichts hatte der Verein 348 Mitglieder. Bemerkenswert sind auch die in den jeweiligen Jahresberichten aufgeführten Geschenke wie Bücher, Bettvorlagen, Büchsen für Streupulver, Kinderwagen, Bilder, Spielsachen, Wäsche, Badewannen und vieles andere (vgl.: Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1902: 8).

Eine Auflistung der häufigsten Krankheiten der aufgenommenen Kinder gibt der Anstaltsarzt Dr. B. Scholz, hier für 1905 als der Neubau in der Böttgerstraße 20-22 bereits bezogen war:

Von 128 neu aufgenommenen Kindern litten die meisten an Rachitis, chronischen Verdauungsstörungen, Anämie, Hautausschlägen, Katarrhen der Luftwege, einige an hochgradiger Atrophie. Auch Soor wurde in einige Fällen eingeschleppt, blieb aber stets auf diese Kinder beschränkt. Die meisten Kinder erholten sich in der Anstalt rasch und entwickelten sich in erfreulicher Weise […] In der Anstalt selbst sind schwere Darmerkrankungen (Brechdurchfall) nicht beobachtet worden. Das Hauptkontingent der Erkrankungen stellten Luftröhrenkatarrhe, Mittelohrentzündungen, Erkrankungen der Haut, der Bindehaut, Furunkulos […] Das vorhergehende Jahr schloß mit einer Influenza-Epidemie, die im Anfang dieses Jahres weiter um sich griff. Es erkrankten noch einige Kinder, von denen eins in der Anstalt, eins im Krankenhause starb […] im Dezember [wurde] Keuchhusten eingeschleppt.“ Und „Von 159 im Hause verpflegten Kindern starben demnach im Haus 12 =7,5%. Es beträgt die Gesamtmortalität (einschließlich der im Krankenhaus gestorbenen) 18 = 11%. (Die Sterblichkeit unter Pflegekindern beträgt in größeren Städten 60-70%)

Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1905: 7

Im Aufnahmeregister der Anstalt „Kinderheim“ findet man kurze Notizen zum Schicksal von Kindern und ihren Müttern. Vier kurze Beispiele (vgl.: Beilage zum 1. Jahresbericht des Vereins):

- Martha, 6 Monate alt, aufgenommen, um der Mutter einen Verdients zu ermöglichen.

- N.N., 1 Stunde alt, als Findling angebracht, Eltern nicht zu ermitteln.

- Jacob und Anna, Zwillinge, 1 Tag alt, Tod der Mutter im Wochenbett.

- Hans, 9 Monate alt, wegen schlechter Pflegestelle und halb verhungert.

In allen Jahresberichten wird kaum ein Name einer Krankenschwester erwähnt, an dieser Stelle jedoch die Hebamme, deshalb hier noch ein Zitat: „14 Mütter wurden verpflegt, 9 von ihnen entbanden in der Anstalt. Frau Daum, als Hebamme, half den reibungslos verlaufenden Entbindungen. Die von ihren Müttern gestillten Kinder entwickelten sich besonders gut.“ (Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1905: 7)

Im ersten Jahresbericht für 1902 wird weiter beschrieben, dass an Pflegegeld für die aufgenommenen Kinder ein Kostgeld vom Waisen- und Armenamt bezahlt wurde, welches die Unkosten deckte. Doch für die aufgenommenen Frauen, die zumeist mittellos waren, reichte das zur Verfügung stehende Geld nicht aus. Für die Zeit nach der Geburt konnten diese Frauen im Haushalt und der Kinderpflege beschäftigt werden und so ihren Aufenthalt finanzieren. Für die Zeit danach müssen Vereinsmittel genutzt werden. Diese Gelder sollen durch Mitgliederwerbung erreicht werden.

Der Vorstand zum Zeitpunkt des ersten Jahresberichts bestand aus Christian Wilhelm Pfeiffer als Vorsitzendem, Fritz Happel als Schriftführer und Walter Melber als Rechnungsführer. Der Beirat, für den per Satzung (§24) 12 Personen, davon mindestens 6 weibliche, vorgeschrieben waren, bestand aus: Frau Professor Cuers, Frau Professor Freund, Fritz Gans, Charles Hallgarten, Fräulein Johanna Kalb, Dr. med. Emil Kirberger, Frau Dr. O. Neubürger, Frau Professor v. Noorden, Dr. A. Raab, Frau Jacob Reutlinger, A. Sabarth, Frau Rudolf Schmidt, Frau Stadtrat Seidel, Frau Oberin Trömper, Frau Robert Werner und Stadtrat Dr. Wöll (vgl.: Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1902: 4).

Der Neubau

Der Neubau in der Böttgerstraße 20-22 (vormals 8)

Aus: Keller 1913

Eine Broschüre aus dem Jahr 1909, deren Autor oder Autorin nicht genannt werden, mit dem Titel „Die Anstalt für Säuglings- und Kinderpflege Kinderheim in Frankfurt a. M.“, vermutlich vom Verein Kinderheim e. V. herausgegeben, beschreibt einen Rundgang durch das neue Haus (vgl.: Kinderheim 1909). Unabhängig davon, ob es sich um eine fiktive Darstellung handelt, erhält der Leser und die Leserin ein anschauliches Bild des Inneren und vom Alltagsleben der Menschen im Haus, deswegen möchte ich diesen Rundgang nachzeichnen.

Der Besucher oder die Besucherin kommt von der Eingangstür (links vom Haus in der Abbildung 5) in einem kleinen Vorraum, in welchem eine Marmortafel auf die Schenkung des Hauses durch Auguste und Fritz Gans im Jahr 1904 verweist.

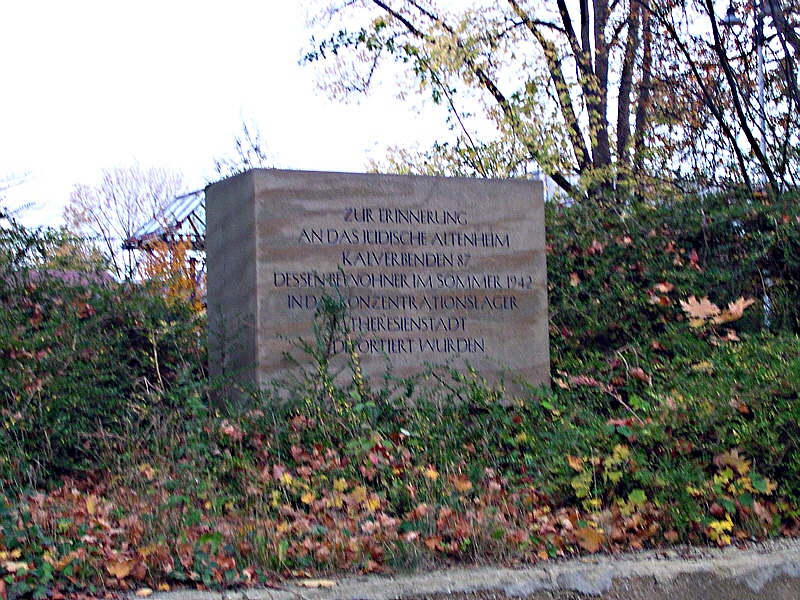

Durch eine Glastür gelangt der Gast in das Verwaltungszimmer der Oberin Elisabeth Lippert. Hier befinden sich zur Begrüßung die Vorstandsmitglieder und der Anstaltsarzt Herr Dr. B. Scholz, die sich auf die Pflegerinnenprüfung, die im Anschuss stattfinden soll, vorbereiten. Der oder die führende Person des Rundgangs informiert, dass es noch an einem getrennt liegenden Aufnahmehaus fehle, um Neuankömmlinge zunächst isolieren zu können und Ansteckungen zu verhindern. Auf die Bedeutung von Schenkungen wird hingewiesen, so wie das Haus selbst geschenkt wurde. Viele Einrichtungsgegenstände und wissenschaftliche Geräte, die beim Rundgang auch auffallen sind aus Spenden finanziert. Dass man nicht an der Qualität der Einrichtung oder der Lebensmittel sparen möchte wird betont: Die Höhe der Räume triebe zwar die Heizungskosten in die Höhe, doch erlaube es auch viel Luft für die Patienten. Auch an Personal möchte man nicht sparen, da eine Mindestzahl für je 12 Pfleglinge pro Saal eine Schwester und eine ihr zugewiesene Schülerin seien. Die Schülerinnen würden in der eigenen Schule ausgebildet. Man käme auf einen Pflegesatz von 2,20 Mark pro Verpflegungstag und sei damit billiger als Barmen mit 3,- Mark und Berlin mit 2,50 bis 2,70 Mark, auch die anderen Frankfurter Anstalten wie das Christ’sche Kinderhospital seien alle teurer.

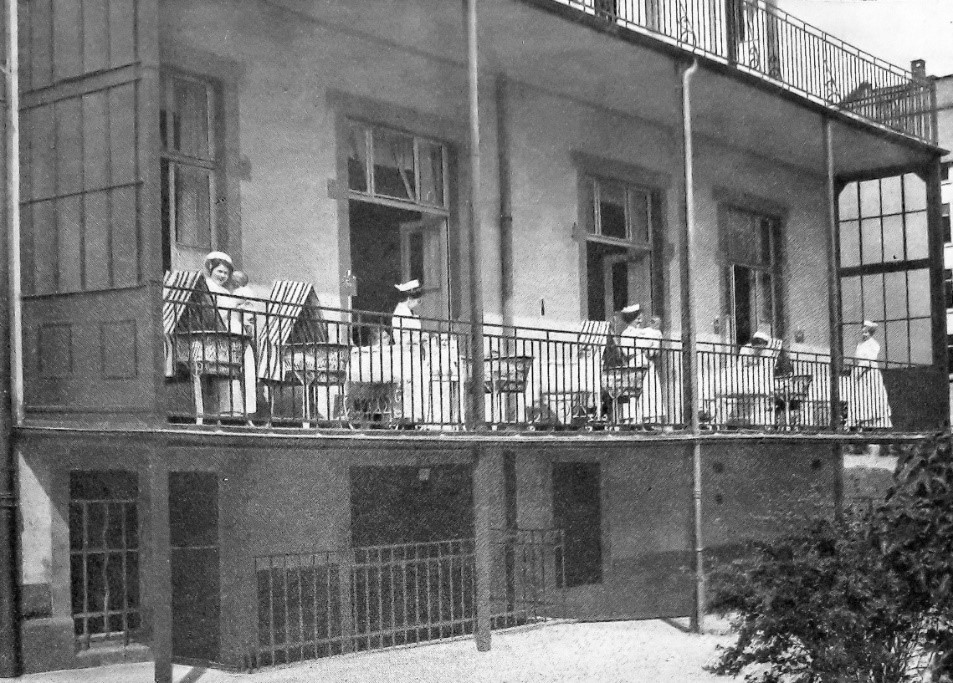

Weiter im Rundgang gelangt der Gast auf eine nach Süden ausgerichtete Veranda für Säuglinge, die komplett verglast und heizbar ist. Hier bekommen die Kinder in ihren Krippen Sonne und Licht. Die Veranda kann auch als Vortrags- oder Prüfungssaal genutzt werden, daran schließen die Säuglingssäle an.

Hinter der Veranda liegen das Wohn- und Speisezimmer der Pflegerinnen. Aus hygienischen Gründen hatte man in allen drei Säuglingssälen eigene Wickelkommoden und Bäder eingerichtet. So gab es inzwischen auch für jeden Pflegling ein eigenes Badetuch und andere eigene Dinge. Die Kinder wurden nicht gemeinsam gewickelt und gebadet.

Im südlichsten Saal sind „Sorgenkinder“ nahe der Sonne untergebracht. Meist sind sie gesund geboren, jedoch durch schlechte Ernährung und Vernachlässigung sehr schwächlich. Falls verfügbar, werden diese Kinder auch von Ammen ernährt und nicht künstlich, was die Kindersterblichkeit stark gesenkt hat. Im dahinterliegenden Saal befinden sich Kinder, die im Haus geboren wurden und mit Muttermilch ernährt wurden, was auch sofort durch ihr gesundes Aussehen erkennbar sei. Die führende Begleitung kommentiert: „Es gibt ja immer Leute, die die Ansicht vertreten, man sollte schwächliche Kinder lieber eingehen lassen, da sie doch nur ein lebenslängliches Siechtum erwarte. Das ist eine Ansicht, die wir bekämpfen.“ Für die Kinder im dritten Saal gibt es Ankleide- und Bademöglichkeiten in einem Nebenraum in welchem Mütter ihre Kinder stillen können.

Gekleidet sind die Pflegenden in dunkelblaue Anstaltskleidung. Die Schwestern tragen hellblaue Waschkleider und weiße Schürzen. Als Brosche tragen sie das Vereinsabzeichen, die ein Bambino nach dem Bildhauer Lucca della Robbia zeigt. Die Begleitung des Rundgangs beschwert sich, dass dieses Abzeichen von anderen nachgemacht worden sei und nun auch Personen ohne gründliche Ausbildung sich damit schmückten.

Hinter dem Bade- und Ankleideraum liegt die Milchküche. Täglich werden hier nach individuellen Angaben Milchportionen aus Kuhmilch für die Kinder bereitet, die fünf Mahlzeiten jeden Tag erhalten.

Im ersten Stock halten sich die etwas älteren Kinder auf. Es gibt einen großen Spielsaal und eine weite, große und beheizbare Veranda.

Im Spielsaal geht es lustig zu. Die ca. 20 Kinder, die sich hier aufhalten, tummeln sich auf dem Boden, der, wie alle Fußböden im Hause, mit Linoleum belegt und staubfrei ist, oder sie sitzen spielend in ihren Kinderstühlchen um einen langen Tisch. Einig laufen uns entgegen, um uns die Hand zu geben, während sich andere scheu hinter die Schürze der aufsichtführenden Schwester verkriechen. Die kleine Schar macht einen durchaus vergnügten Eindruck, wenn sich darunter auch recht schwächliche und kümmerliche Gestalten bemerkbar machen.

Kinderheim e.V. 1909: 13

Es gibt zwei große Schlafsäle der Kinder, deren Badezimmer und eine kleine Teeküche zum Aufwärmen der Kinderspeisen. Weiter gibt es zwei Wannen- und zwei Brausebäder für das Personal und erwachsene Pfleglinge und zwei Schlafzimmer für Pflegeschwestern. Hier im Stockwerk hat die Oberin ihr Wohn- und ihr Schlafzimmer. Und es gibt zwei Isolierzimmer für neue Ankömmlinge und Krankheitsverdächtige. Der Isolierbereich im 1. Stock ist sehr klein bemessen. Für den Fall, dass eine Epidemie mit Masern oder Keuchhusten auftritt: „so sind wir ganz lahm gelegt, denn dann müssen wir monatelang auf alle Neuaufnahmen verzichten und außerdem ist unser Pflegepersonal über alle Massen angestrengt.“ (Kinderheim e.V. 1909)

Im zweiten Obergeschoss befindet sich die Wohnung des Hausmeisters, einige Schlafzimmer für Pflegerinnen und die Mütter der Kinder und für Dienstboten. Auch gibt es eine Wäsche- und Nähstube. Auf diesem Stockwerk befinden sich noch das Entbindungszimmer mit laufendem warmem und kaltem Wasser, plus ein Krankenzimmer. Unter dem Dach befindet sich reichlich Raum zum Trocknen von Wäsche, die per Aufzug aus der Waschküche im Untergeschoss gebracht wird.

Im Untergeschoss arbeitet die Frau des Hausmeisters als Köchin in der Küche mit Speisekammer. Ebenso gibt es hier ein Speisezimmer für das Personal und erwachsene Pfleglinge. Gegenüber liegt das Bügelzimmer. Daneben der Raum für die Niederdruckdampfheizung und der Kohlenkeller. Es gibt den Soxhlet-Apparat und gegenüber der Kühlkeller für die fertiggestellte Milch. Ein Soxhlet-Apparat ist nach seinem Erfinder Franz von Soxhlet benannt und dient der Analyse von Milchfett, mit ihm kann auch Milchpulver hergestellt werden (https://de.wikipedia.org/wiki/Soxhlet-Aufsatz (26.07.2022). Ein Sektionsraum, der auch als Totenkammer dient, befindet sich in der gleichen Ecke. „Nach der Gartenseite liegen dann noch die Waschküchen mit elektrischem Betrieb nebst Heissluftraum zum Trocknen der Wäsche und ein Gemüsekeller. Vom Untergeschoss führ eine Lauftreppe bis zum 2. Stockwerk, die die einzelnen Stockwerke unter sich verbindet.“ (Kinderheim e.V. 1909: 16)

Ein interessantes Detail ist, dass zwischen den Kellerräumen isolierende Glaswände angebracht waren, so, dass für gute Lichtverhältnisse gesorgt war.

Im Haus leben insgesamt außer der Oberin Elisabeth Lippert und deren Schwester Maria, die als Hausbeamtin angestellt ist, meist 26 bis 27 erwachsene Personen im Haus. Das sind 10 Schwestern und Schülerinnen für die Kinderpflege, eine Köchin, zwei Hausmädchen und der Hausmeister, der für die Heizung, die schwerere Hausarbeit und den Garten zuständig ist. Dazu kommen etwa 8 Mütter, die Hausarbeiten erledigen oder in der Bügelstube und in der Wäschekammer beschäftigt sind. Die Aufgabe dieser Mütter ist allerdings in erster Linie die Pflege ihrer Kinder. Zum Schluss seines Rundgangs begibt sich der Besucher, die Besucherin auf die Veranda des Erdgeschosses, um an der Prüfung von acht Schwestern teilzunehmen, hierzu mehr im Artikel Die staatliche anerkannte Pflegeschule zur Ausbildung von Säuglingsschwestern. Eine Einrichtung des Böttgerheims.

1912 wurden die abgebildeten offenen Veranden, anschließend an die Kindersäle, angebaut, um den Kindern den Aufenthalt im Freien zu ermöglichen (vgl.: Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1914: 4)

Das Hinterhaus und das Haus Hallgartenstraße 59

1906 hieß es in einer Versammlung des Ärztlichen Vereins:

Das Frankfurter Säuglingsheim ist keine Säuglingsheilstätte im Sinne Schloßmanns. Unseren Kinderärzten fehlt aber ein Säuglingskinderkrankenhaus, worin wir z. B. Kinder mit akuten Magendarmstörungen mit Muttermilch ernähren können. Ferner ist ein modernes Säuglingsheim eine Zentralstätte für Ammenvermittlung. Auch dieser Anforderung genügt die Frankfurter Anstalt bis jetzt noch nicht. Sollte sich dieselbe etwa durch Hinzuziehung einer Quarantänestation… allmählich zu einem Säuglingskrankenhaus umwandeln, so würden wir dies mit Freuden begrüßen.

Ärztlicher Verein, Jahresbericht 1906, Frankfurt am Main 1907:49. Zitiert nach Thomann-Honscha 1888: 156

Der erwähnte „Schlossmann“ war der Pädiater Arthur Schlossmann (1867-1932), er leitete ab 1898 das weltweit erste Säuglingskrankenhaus in Dresden (vgl. Blessing 2013 und Bönisch 2022).

Auch Dr. Scholz, der Anstaltsarzt der Böttgerklinik formulierte, nachdem er in seinem Bericht die Folgen von Influenza- und Keuchhustenepidemien im Haus geschildert hatte:

So greift die Seuche von Bett zu Bett, von Saal zu Saal und verbreitet sich im ganzen Hause. Wie können wir diese Gefahr beseitigen? Sie wäre gar nicht vorhanden, wenn wir eine Quarantänestation besäßen, die es uns ermöglichte, die Insassen eines ganzen Saales aus dem Haus zu entfernen und abgeschlossen für sich zu beobachten. Dann würden im schlimmsten Falle die Bewohner eines einzigen Saales eine Epidemie durchmachen. Die übrigen Hausinsassen blieben verschont […] Wer den Wunsch hat, daß unser Kinderheim auch in Zukunft den Ruf einer Musteranstalt behält, der helfe uns, den einzigen Mangel zu beseitigen, unter dem die Anstalt leidet, den Mangel einer Quarantänestation.

Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1906: 6

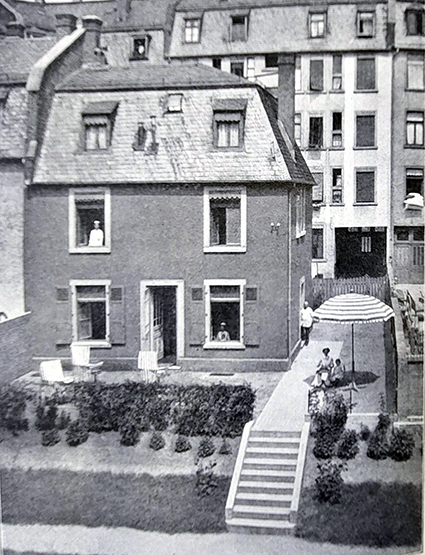

1910 nahmen die Pläne für ein Isolierhaus konkrete Gestalt an. Der Verein kaufte Haus, Hinterhaus und Gelände in der Hallgartenstraße 59, das direkt an den Garten der Böttgerklinik anschloss. Das Haupthaus wurde zunächst mit seinen Mietswohnungen belassen. Das kleine Hinterhaus wurde für die Bedürfnisse eines Isolierhauses umgebaut und am 1. Oktober 1910 eröffnet.

Es dient uns seitdem als Aufnahmehaus für neu eingebrachte Kinder und Säuglinge, die dorten beobachtet werden, bis sich unser Anstaltsarzt überzeugt hat, daß sie mit keiner ansteckend Krankheit behaftet sind und ohne Bedenken in unser Haupthaus überführt werden könne. Im Erdgeschoss und im ersten Stock konnten je 2 Zimmer als Schlafräume und Badezimmer und 1 Schwesterzimmer geschaffen werden und im Dachgeschoß ist eine hübsche Wohnung für den Hausmeister eingerichtet, dessen Zimmer im Haupthause hierdurch frei wurde und nun als Schwesternzimmer dienen kann. […] Bereits im Verlauf des Oktobers war es möglich vier mit Keuchhusten erkrankte Kinder sofort in das Aufnahmehaus zu bringen und dadurch keine weiteren Krankheitsfälle im Haus zu haben.

Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1910: 1f.

Das Isolier- und Aufnahmehaus stand im Garten des Haupthauses. Im Keller gab es eine Zentralheizung und verschieden Kellerräume. Im Erdgeschoß befanden sich 2 Säle mit 4 und 6 Betten mit Bad und Zubehör, dazwischen das Zimmer der Pflegeschwester. Im I. Obergeschoß wiederum 2 Säle zu 4 und 6 Betten plus Badezimmer und Teeküche. Im II. Obergeschoß lag die Wohnung des Hausmeisters.

Die neu aufgenommenen Kinder wurden hier 14 Tage isoliert, wie auch Kinder mit infektiösen Krankheiten wie Schnupfen, Angina, Bronchitis u.a., die von einer Schwester gepflegt wurden, bis sie gesund waren.

Hinter diesem Gartenhaus ist auf dem Bild zur Hallgartenstraße hin das Haus Hallgartenstraße 59 zu sehen (Abbildung 10).

3 Zimmer des Hauses Hallgartenstraße 59 wurden noch 1910 dem neu gegründeten Verband für Säuglingsfürsorge und seinen geplanten Beratungsstellen zur Verfügung gestellt. Ab Januar 1911 half hier eine der Pflegeschwestern bei der Beratung. Ein Zimmer des Hauses Hallgartenstraße 59 konnte der Stadt als Milchverteilungsstelle zur Verfügung gestellt werden (vgl.: Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1910: 3).

Im Jahr 1914 wurde der „breite Toreingang“ im Haus Hallgartenstraße 59 zugebaut, wodurch zwei neue Zimmer einer 3-Zimmerwohnung entstanden. Diese Zimmer wurden als Schwesternzimmer hergerichtet, mit dem Gedanken Seminaristinnen des neu gegründeten Frauen-Seminars für soziale Berufsarbeit einen Wohnplatz bieten zu können (vgl.: Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1914: 4).

Aus: Keller 1913

Menschen, Ereignisse und Netzwerke

Die Ärzte

Dr. med. Emil Kirberger (?-1905), praktischer Arzt und Kinderarzt, wohnte in der Humboldtstraße 18 (vgl.: Adressbuch Frankfurt am main 1904). Er war Mitbegründer des Vereins „Kinderheim“ (vgl.: Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1905: 3) und der erste Anstaltsarzt bis zu seinem Tod am 4. Juni 1905. Die Bestattung fand im Krematorium in Offenbach statt, es sprach Sanitätsrat Dr. med. Cohn. Während seiner Krankheit hatte ihn Dr. med. Cuno vertreten.

Zum Nachfolger von Dr. Emil Kirberger als Anstaltsarzt wurde im Juni 1905 Herr Dr. med. B. Scholz. Dr. Scholz blieb bis 1908, danach wurde er Chefarzt des Bürgerhospitals.

Nachfolger von Dr. Scholz war Dr. Carl Beck, der Dr. Scholz bereits gelegentlich vertreten hatte. Dr. Beck wurde zu Beginn des Krieges zum Lazarettdienst eingezogen und an der russischen Grenze stationiert. Als Vertreter sprang, wie früher schon, Dr. Cuno ein, außerdem die Doktoren Gustav Simon und Max Plaut, bis Dr. med. Gustav Löffler stellvertretender Anstaltsarzt wurde, der selbst wiederum zum Militärdienst eingezogen wurde. Als Dr. Beck am 6. März 1916 nach „langem unheilbarem Leiden“ starb, übernahm Dr. Georg Schaub die ärztliche Leitung in Stellvertretung.

Zu den Aufgaben der Anstaltsärzte gehörte auch die Forschung. Sie forschten etwa im Bereich Muttermilch und Milchersatz und publizierten dazu. Besondere Krankheitsbilder wurden in Fachmagazinen und auf Kongressen vorgestellt. Beispielsweise trug Dr. Carl Beck auf dem 21. Kongress der südwestdeutschen Kinderärzte vor und publizierte in der Medizinischen Klinik (4/1914) über die erfolgreiche Anwendung von Caseincalciummilch als Ersatz für Eiweißmilch bei Magendarmerkranken bei Säuglingen.

Netzwerke

Eine enge Bindung an die Einrichtungen der Stadt war von Anfang an gegeben. Im Vorstand des Vereins gab es den Stadtrat Wöll und Frau Stadtrat Seidel. Das Armenamt der Stadt Frankfurt schickte Kinder und zahlte Kostgeld.

Ein besonderes Ereignis im Jahr 1904 war das Treffen der südwestdeutschen Kinderärzte in den Räumen der Anstalt. Ein Ergebnis der guten Vernetzung des Vereins Kinderheim e. V. und seine Ärzteschaft mit der Fachwelt: „[wir konnten] unseren Betrieb einem größeren Kreis von Fachmännern vorführen und [es] fand dieser allgemeine Anerkennung“ (Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1905: 5).

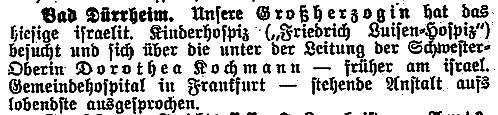

Die südwestdeutsche Gesellschaft für Kinderärzte, die sich heute Süddeutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e. V. nennt, dient der Förderung der berufsübergreifenden Versorgung kranker Kinder und Jugendlicher in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland (heutige Satzung, vgl.: Süddeutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V.). Sie war Anfang des 20. Jahrhunderts ein Spiegel guter religionsunabhängiger Zusammenarbeit von Kinderärzten. Der erste Vorsitzende im Jahr 1904 war Dr. Eugen Cahen-Brach (vgl.: vgl. Süddeutsche Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin e.V.) (1863-1942, Theresienstadt). Er studierte in Würzburg und München (Pädiater), war wissenschaftlicher Assistent am Dr. Senckenbergischen pathologischen Institut in Frankfurt und Hilfsarzt am Anna-Kinderspital in Graz. Ab 1891 praktizierter er in Frankfurt. Neben der Praxis führte er um 1900 eine Poliklinik für Kinderkrankheiten. Als Vorstand der Armenklinik übernahm er Aufbau und Leitung der Säuglingsberatungsstelle IV in Bornheim. 1915 bis 1922 leitete er das Dr. Christ’schen Kinderhospital und Ambulatorium in Sachsenhausen, Forsthausstraße 18-20 (seit 1919 Hans-Thoma-Straße). 1922 übernahm Dr. Friedrich Cuno, der bisherige Hospitalsarzt des Christ’schen Kinderhospitals im Ostend die Leitung in Sachsenhausen (vgl.: Frankfurter Personenlexikon). Auch der Nachfolger von Dr. Emil Kirberger als Anstaltsarztes in der Böttgerstraße, Dr. Scholz, gehörte der Vereinigung südwestdeutscher Kinderärzte an, deren Vorsitz er im Jahr 1905 innehatte (vgl. Süddeutsche Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin e.V.).

Auf weitere Vernetzungen weist der Vereinsvorstand Christian Wilhelm Pfeiffer hin:

Unsere Anstalt erfreue sich eines sehr regen Besuchs von Vereinen, Aerzten und Fachleuten, u. a. des Froebel-Vereins und Charitas-Verbandes, deren Mitglieder so zahlreich erschienen, daß wir sie nur abteilungsweise durch unser Haus führen konnten. Herr Professor Dr. Klumker [Der Nachlass von Professor Dr. Christian Jasper Klumker ist in der Bibliothek der Frankfurt University of Applied Sciences zu finden.] führte uns die Teilnehmer seines Fürsorge-Seminars zu und die Zentrale für private Fürsorge veranlaßte die Teilnehmer an den Kursen für soziale Arbeit, wie alljährlich, zur Besichtigung unserer Anstalt. Professoren und Aertze aus allen Teilen Deutschlands, sowie Vertreter von Städten und Korporationen aus Deutschland, England, der Schweiz und Dänemark beehrten uns mit ihrem Besuch und ernteten wir hier allseitige Anerkennung. Erwähnenswert ist auch der Besuch des Herrn v. Behr-Pinnow, Kammerherrn Ihrer Majestät der Kaiserin, der in Deren speziellem Auftrag unsere Anstalt sehr eingehend besichtigte.

Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1906: 4

Am Netzwerk der Säuglings- und Kinderpflege in Frankfurt war auch die Frankfurter Wilhelm und Auguste Victoria-Stiftung beteiligt (Unterstützung für den Kinderheim e. V. 1911: 3.000 Mark, vgl.: Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1912: 24 ). Die Stiftung war am 27. Februar1906 zur Erinnerung an die Silberhochzeit des Kaisers Wilhelm II und der Kaiserin Auguste von Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern gegründet worden (vgl. https://frankfurt.de/themen/gesundheit/kinder-und-jugendgesundheit/fruehe-hilfen/wilhelm-und-auguste-viktoria-stiftung).

Im Jahresbericht für 1913 drückt der Vorsitzende Christian Wilhelm Pfeiffer-Belli seine Hoffnung auf Zuwachs von Schülerinnen und Pflegerinnen in der Säuglingspflegeausbildung durch das neu gegründete Frauen-Seminar für soziale Berufsarbeit aus (vgl.: Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1913: 4).

Das Frauen-Seminar für soziale Berufsarbeit war ein Vorläufer des heutigen Fachbereichs Soziale Pflege und Gesundheit an der Frankfurt University of Applied Sciences. Es firmierte zunächst unter der Adresse Röderbergweg 96 (vgl.: Eckhardt 2014: 34), dem kleinen Fachwerkhaus, auch „Hexenhäuschen“ genannt, in welchem heute das historische Archiv der Arbeiter Wohlfahrt untergebracht ist, unweit des ehemaligen Gumpertz’schen Siechenhauses, das an anderer Stelle unserer Webseite beschrieben wird (Vgl.: Seemann/Bönisch 2019).

Das Seminar hatte den Zweck: „die Ausbildung, insbesondere weiblicher Personen in denjenigen Wissenschaften zu vermitteln, deren Kenntnis für die Betätigung in der Wohlfahrtspflege erforderlich ist“ (Eckhardt 2014: 25). Rosa Kempf (1874-1848) leitete das Frauen-Seminar von 1913-1917. Am 1. Oktober 1913 traten die ersten sieben Praktikantinnen ihre Stellen an. Die erste theoretische Fachklasse begann am 1. Januar 1914 in der Großen Friedberger Straße 28 in angemieteten Räumen (Vgl.: Eckhardt 2014: 35).

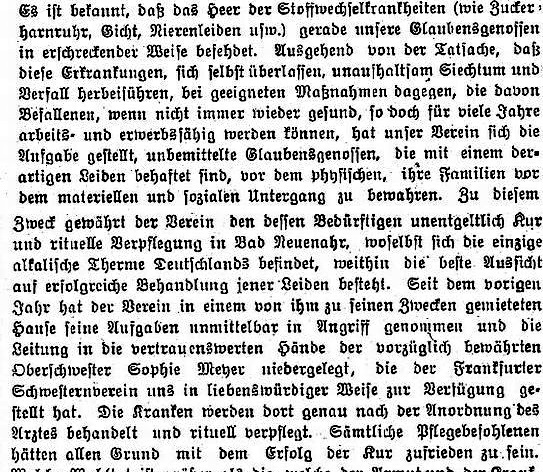

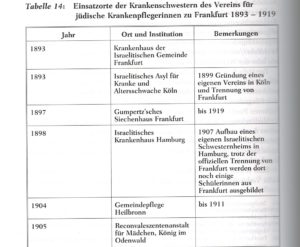

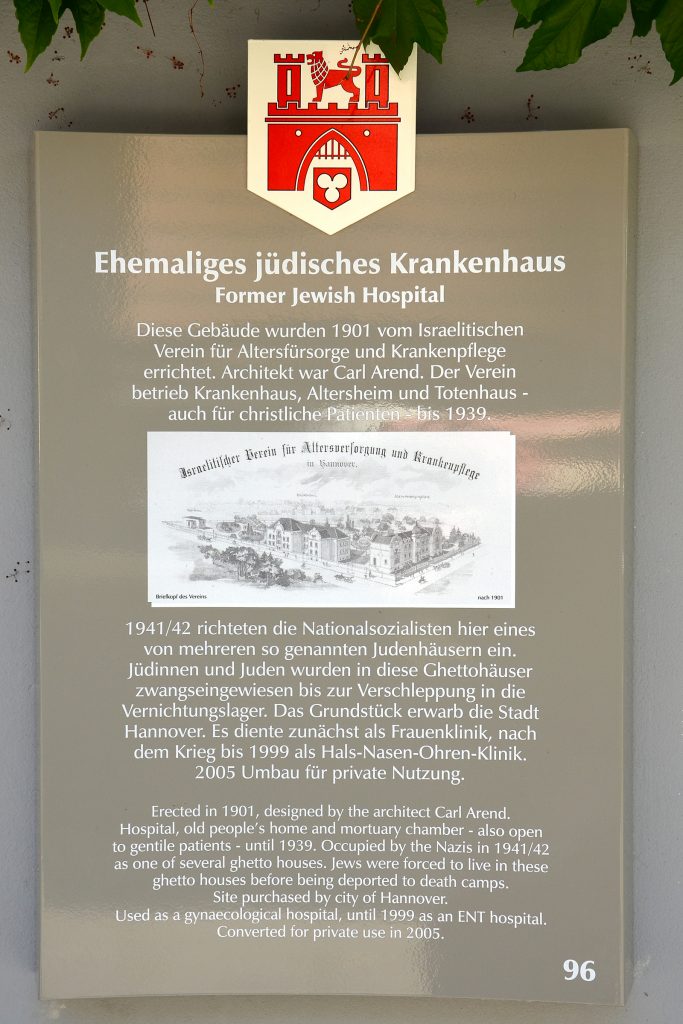

Einige der Praktikantinnen waren in der Säuglingspflegerinnenschule des Böttgerheims untergekommen: „Mit der Pflege waren 6 Kinderschwestern und 14 Schülerinnen, worunter 2 Seminaristinnen, betraut.“ (Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1913: 6) Über die Verbindungen zu anderen Frankfurter Institutionen sagt der Anstaltsarzt Dr. Beck, dass an den theoretischen und praktischen Kursen für die Kinderpflegerinnen auch Externe teilnahmen, so drei Schwestern des Vereins für jüdische Krankenpflegerinnen zu Frankfurt am Main und weitere Externe, die alle ihre Prüfungen im Kinderheim ablegen konnten. Weiter nahem sechs interessierte junge Frauen an den theoretischen Kursen teil (vgl. Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1910: 3). Über diese Verbindungen, speziell im Bereich der Ausbildung von Säuglings- und Krankenschwestern ist ein weiterer eigener Artikel in Vorbereitung.

Einige der Praktikantinnen waren in der Säuglingspflegerinnenschule des Böttgerheims untergekommen: „Mit der Pflege waren 6 Kinderschwestern und 14 Schülerinnen, worunter 2 Seminaristinnen, betraut.“ (Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1913: 6) Über die Verbindungen zu anderen Frankfurter Institutionen sagt der Anstaltsarzt Dr. Beck, dass an den theoretischen und praktischen Kursen für die Kinderpflegerinnen auch Externe teilnahmen, so drei Schwestern des Vereins für jüdische Krankenpflegerinnen zu Frankfurt am Main und weitere Externe, die alle ihre Prüfungen im Kinderheim ablegen konnten. Weiter nahem sechs interessierte junge Frauen an den theoretischen Kursen teil (vgl. Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1910: 3). Über diese Verbindungen, speziell im Bereich der Ausbildung von Säuglings- und Krankenschwestern ist ein weiterer eigener Artikel in Vorbereitung.

Namensliste

Die hier vorgestellte kurze Namensliste ist eine unvollständige Sammlung, die andeutet wie viele Menschen am „Projekt Kinderheim“ beteiligt waren und deren Biografien noch zu erforschen wären. Es fließen nicht die Namen der vorliegenden Mitgliederlisten ein, aufgelistet habe ich lediglich einige Ehrenmitglieder, Vorstandsmitglieder und Beiratsmitglieder, die Hebamme Frau Daum, die Anstaltsvorsteherin und die Anstaltsärzte. Über einige Säuglingsschwestern, die hier aufgeführt sind, sind Forschungen in Planung.

| Name | Funktion | Quelle | Bemerkung |

| Christian Wilhelm Pfeiffer (später Pfeiffer-Belli) | Vorsitzender | Jahresbericht für 1902 | Auch Jahresbericht 1915, Pfeiffer-Belli am 28. Januar1916 gestorben |

| Fritz Happel | Schriftführer | Jahresbericht für 1902 | |

| Walter Melber | Rechnungsführer | Jahresbericht für 1902 | |

| Fr. Professor Cuers | Beirat | Jahresbericht für 1902 | |

| Fr. Professor Freund | Beirat | Jahresbericht für 1902 | |

| Fritz Gans | Beirat, Ehrenvorsitzender | Jahresbericht für 1902 | |

| Charles Hallgarten | Beirat | Jahresbericht für 1902 | |

| Fräulein Johanna Kalb | Beirat | Jahresbericht für 1902 | |

| Dr. Emil Kirberger | Beirat | Jahresbericht für 1902 | Dr. med. Emil, Anstaltsarzt, gestorben am 4. Juni 1905, Mitgründer |

| Frau Dr. O. Neubürger | Beirat | Jahresbericht für 1902 | Gestorben im Juli 1914, Hatty Neubürger geb. Hallgarten. Vereinsmitgründerin |

| Frau Professor v. Noorden | Beirat | Jahresbericht für 1902 | Vermutlich die Frau von Professor Carl von Noorden, der 1895 der Mitbegründer der ersten deutschen Diabetikerklinik, heute „Krankenhaus Sachsenhausen“ war. |

| Dr. A. Raab | Beirat | Jahresbericht für 1902 | November 1911 verstorben, Gründungsmitglied, hatte viel Erfahrung im Armen und Fürsorgewesen. |

| Frau Jacob Reutlinger | Beirat | Jahresbericht für 1902 | |

| A. Sabarth | Beirat | Jahresbericht für 1902 | |

| Frau Rudolf Schmidt | Beirat | Jahresbericht für 1902 | |

| Frau Stadtrat Seidel | Beirat | Jahresbericht für 1902 | |

| Frau Oberin Trömper | Beirat | Jahresbericht für 1902 | |

| Frau Robert Werner | Beirat | Jahresbericht für 1902 | |

| Stadtrat Dr. Wöll | Beirat | Jahresbericht für 1902 | |

| Julius Emmerling | Kassenprüfer, Beirat | Jahresbericht für 1902 | Gestorben 1907 |

| August Wirsing | Kassenprüfer | Jahresbericht für 1902 | |

| Rechtsanwalt Abt | Beirat | Jahresbericht für 1904 | |

| Dr. R. Stern | Beirat | Jahresbericht für 1904 | |

| Fräulein Elisabeth Lippert | Jahresbericht für 1904 | Vorsteherin der Anstalt „Kinderheim“, Wirtschafterin | |

| Dr. med. B. Scholz | Beirat | Jahresbericht für 1905 | Anstaltsarzt, Nachfolger von Dr. Kirberger und Anstaltsarzt bis 1908, er wurde Chefarzt des Bürgerhospitals. Nachfolger ist Dr. Carl Beck |

| Karl Stiebel | Beirat | Jahresbericht für 1905 | Kaufmann, Kunstsammler, Philantrop (1854-1928) Als Nachfolger seines verstorbenen Vaters wurde S. 1902 zum Administrator des Dr. Christ’schen Kinderhospitals und der angeschlossenen Entbindungsanstalt gewählt. Frankfurter Personenlexikon |

| Dr. C. Sulzbach | Beirat | Jahresbericht für 1905 | |

| F. Leuchs-Mack | Schriftführer | Jahresbericht für 1905 | Gestorben am 15. März 1914 |

| Frau Wilhelmine Daum | Hebamme | Jahresbericht für 1904 und 1914 | |

| Dr. med. Cuno | Vertretung des erkrankten Dr. Kirberg | Jahresbericht für 1905 | Vertritt öfter den Anstaltsarzt, so auch 1914 als Dr. Beck zum Lazarettdienst eingezogen worden war. |

| Professor Dr. Reisser | Hilft bei der Diphteriepidemie aus | Jahresbericht für 1907:12 | |

| Herr Dr. Schnaudigel | Half in der medizinischen Abteilung aus | Jahresbericht für 1907: 13 | |

| Herr Dr. Carl Beck | Vertrat öfter Dr Scholz | Jahresbericht für 1907: 13 | Nachfolger von Dr. Scholz als Anstaltsarzt ab 1908. Zuvor Vertretungen. Dr. Beck wurde zu Beginn des Krieges zum Lazarettdienst eingezogen. Zum Zeitpunkt des Jahresberichts für 1914 befindet er sich an der russischen Grenze. Im Feld erkrankt Dr. Beck erneut und nach langem unheilbarem Leiden stirbt er am 6. März 1916. |

| Dr. Hans Fester | Beirat | Jahresbericht für 1908 | |

| Generaldirektor A. Haeffner | Beirat | Jahresbericht für 1908 | |

| Geheimrat Oehler | Beirat | Jahresbericht für 1908 | |

| Frau Ludwig Gans | Beirat | Jahresbericht für 1910 | |

| Herr August Sachße | Beirat | Jahresbericht für 1910 | |

| Frau Pauline Weinberg | Beirat | Jahresbericht für 1910 | |

| Frau Dr. Fester | Beiraat | Jahresbericht- für 1911 | |

| Frau Dr. A. Jasson | Beirat | Jahresbericht- für 1911 | |

| Frau Oskar Franklin Oppenheimer | Beirat | Jahresbericht- für 1911 | |

| Herr Paul Sternberg | Beirat | Jahresbericht- für 1911 | Nach dem Tod des Vorsitzenden Pfeiffer-Belli übernimmt Paul Sternberg den Vorsitz 4. April 1916. Er stirbt jedoch berits am 31. Juli 1916 an einer Lungenentzündung. |

| Frau J. C. von Kramer | Beirat | Jahresbericht für 1914 | |

| Dr. med. Gustav Simon | Arztvertretung | Jahresbericht für 1914 | Vertritt Dr. Beck während des Lazarettdienstes |

| Dr. med. Max Plaut | Arztvertretung | Jahresbericht für 1914 | Vertritt Dr. Beck während des Lazarettdienstes |

| Frau Ludwig von Gans | Beirat | Jahresbericht für 1915 | |

| Dr. med. Gustav Löffler | Jahresbericht für 1915 | Stellvertretender Anstaltsarzt für Dr. Beck. Er wird Ende 1916 zum Militär eingezogen. | |

| Frau Fritz Jaeger-Manskopf | Beirat | Jahresbericht für 1916 | |

| Herr Dr. Georg Schaub | Arztvertretung | Jahresbericht für 1916: 6 | Nach Dr. Löfflers Antritt beim Militär übernimmt Dr. Georg Schaub die ärztliche Leitung in Vertretung. |

| B. Oppelt | Adressbuch 1905 | Hausmeister | |

| Maria Lippert | Oberschwester | Jugendamt wg. Besoldung 11.1.1921, V /568, Blatt 136 | Im Heim seit 1.6.1904, geb. 29.6.1867 in Frankfurt am Main |

| Margarete Kiehl | Schwester | Jugendamt wg. Besoldung 11.1.1921, V /568, Blatt 136 | Im Heim seit 1.1. 1913, geb. 5.10.1887 in Königsberg |

| Helene Anthes | Schwester | Jugendamt wg. Besoldung 11.1.1921, V /568, Blatt 136 | Im Heim seit 1.4.1920, geb. 8.5.1897 in Frankfurt |

| Margarete Kottmayer | Schwester | Jugendamt wg. Besoldung 11.1.1921, V /568, Blatt 136 | Im Heim seit 1.10.1913, geb. 22.4.1885 in Nied |

| Agnes Kalytta | Schwester | Jugendamt wg. Besoldung 11.1.1921, V /568, Blatt 136 | Im Heim seit 25.11.1915, geb. 8.1.1890 in Zaborze/Sches. |

| Lina, Burchardt | Jugendamt wg. Besoldung 11.1.1921, V /568, Blatt 136 | Im Heim seit 1.11.1919, geb. 30.7.1880 in Frankfurt | |

Kriegsauswirkungen 1914

Der Jahresbericht für 1914 gibt ein Beispiel zu den Auswirkungen des Kriegs für die Anstalt des Kinderheim e. V. Der Anstaltsarzt Dr. Beck, wird zum Lazarettdienst eingezogen, Dr. Cuno, Dr. Simon und Dr. Plaut vertreten ihn. „Ausgebildete Pflegeschwestern sind augenblicklich schwer zu beschaffen, da die verfügbaren Kräfte in den Kriegslazaretten tätig sind. An Anmeldungen von Schülerinnen fehlt es uns jedoch nicht.“ (Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1914: 6)

1914 sagte der Verein zu, dass man 20 Kinder von „im Felde befindlichen Kriegern“ zu einem geringen Preis (30 Pfennig pro Tag) in der Anstalt verpflegen würde. Zeitweise waren so bis zu 95 Pfleglinge in den Häusern der Anstalt (ebd.).Gleichzeitig schrumpften die Mitgliederzahlen, sodass weniger Beiträge gesammelt werden konnten (Ende 1916 waren es 364 Mitglieder). (Vgl.: Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1916: 6)

Das Kinderheim wird städtische Kinderklinik

Von Anfang an hatte der Verein das Problem der Finanzierung der Klinik und der Pflegerinnenschule. Hier ein Auszug aus dem Jahresbericht für 1906:

Die finanzielle Lage unseres Vereins […] nötigte uns, unser Hauptaugenmerk auf die Gewinnung neuer Mitglieder zu richten und durch Veranstaltung von Sammlungen einmalige Spenden zu erzielen. Unsere Bemühungen sind nicht ohne Erfolg geblieben. Die Zahl unserer Mitglieder hat sich um 30 vermehrt, was eine Vermehrung der Jahresbeiträge von M. 519,- zur Folge hatte. An einmaligen Spenden verzeichneten M. 7162, also fast so viel wie im Vorjahr.

Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1906: 4

Hinzu kamen noch die Pflegegelder von ca. 16.000 Mark Es musste zur gänzlichen Deckung der Unkosten ein Kredit über 4.500 Mark aufgenommen werden. Auch wurde ein Antrag beim Magistrat der Stadt Frankfurt auf eine jährliche Subvention gestellt (vgl. Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1906).

Eine Anmerkung für das Jahr 1912 zeigt, welche Möglichkeiten für Einnahmen man darüber hinaus generierte:

Wir wollen bei dieser Gelegenheit an unsere Privatzimmer erinnern, die auch im Berichtsjahr [1912] mehrfach benutzt wurden. Wir können in diesen, Kindern vermögender Eltern eine wissenschaftliche Pflege angedeihen lassen, die im Elternhaus unmöglich geleistet werden kann und unter Umständen können wir Säuglinge am Leben erhalten, die sonst unrettbar dem Tode verfallen sind. Auch die Herren Aerzte möchten wir speziell auf diese Einrichtung aufmerksam machen.

Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1912: 5

Im Jahr 1919 erhöht die Stadt Frankfurt den zuletzt jährlichen Zuschuss für den Verein auf 15.000 Mark (vgl.: Magistratsbeschluss No. 1669 vom 28. August 1919. Magistratsakte V / 568). Recht regelmäßige Unterstützung kam von der Wilhelm und Auguste-Victoria-Stiftung, z. B. für 1914 3.000 Mark, die Stadt hatte 1.000 Mark gegeben (vgl.: Kinderheim, Jahresbericht für das Verwaltungsjahr 1914: 22).

Nachdem die Finanzierung der Anstalt nach dem Krieg durch den Verein nicht mehr zu leisten war, wurde der Verein am 1. Oktober 1920 aufgelöst. Das Böttgerheim übernahm die Stadt Frankfurt, die es weiterführte (vgl.: Thomann-Honscha 1988: 157).

Bemerkenswert ist, dass der Kinderarzt Paul Grosser (1880-1934), Vater des Politikwissenschaftlers und Publizisten Alfred Grosser, vermutlich zur Jahreswende 1920/21 zum leitenden Arzt der Anstalt berufen wurde. Seine Anstellung wurde zunächst aus einer Stiftung des Rechtsanwalts Eduard Baerwald (1875-1934) finanziert. Grosser leitete das „Kinderheim Städtische Säuglingsheim“ bis zum 31. Dezember 1929 und baute die Anstalt zu einem modernen und hochqualifizierten Kinderkrankenhaus aus. Ab 1930 wurde er Leiter des Clementine-Kinderhospitals an der Bornheimer Landwehr 60 (Frankfurter Personenlexikon).

Quellen

Archivalien

Institut für Stadtgeschichte

Akte Kartensammlung Hochbauamt S8-HBA, 657

Akte Magistratsakte V / 568 Kinderheim

- „Kinderheim“ Eingetragener Verein: I. Jahresbericht für Verwaltungsjahr 1902, Frankfurt 1903

- „Kinderheim“ Eingetragener Verein: II. Jahresbericht für Verwaltungsjahr 1903, Frankfurt 1904 [nicht auffindbar EB]

- „Kinderheim“ Eingetragener Verein: III. Jahresbericht für Verwaltungsjahr 1904, Frankfurt 1905

- „Kinderheim“ Eingetragener Verein: IV. Jahresbericht für Verwaltungsjahr 1905, Frankfurt 1906

- „Kinderheim“ Eingetragener Verein: V. Jahresbericht für Verwaltungsjahr 1906, Frankfurt 1907

- „Kinderheim“ Eingetragener Verein: VI. Jahresbericht für Verwaltungsjahr 1907, Frankfurt 1908

- „Kinderheim“ Eingetragener Verein: VII. Jahresbericht für Verwaltungsjahr 1908, Frankfurt 1909

- „Kinderheim“ Eingetragener Verein: IX. Jahresbericht für Verwaltungsjahr 1910, Frankfurt 1911

- „Kinderheim“ Eingetragener Verein: X. Jahresbericht für Verwaltungsjahr 1911, Frankfurt 1912

- „Kinderheim“ Eingetragener Verein: XI. Jahresbericht für Verwaltungsjahr 1912, Frankfurt 1913

- „Kinderheim“ Eingetragener Verein: XII. Jahresbericht für Verwaltungsjahr 1913, Frankfurt 1914

- „Kinderheim“ Eingetragener Verein: XIV. Jahresbericht für Verwaltungsjahr 1915, Frankfurt 1916

- „Kinderheim“ Eingetragener Verein: 15. Jahresbericht für Verwaltungsjahr 1916, Frankfurt 1917

Literatur

Adressbücher der Stadt Frankfurt 1904: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/periodikaffm/8688083

1905-1924: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/periodikaffm/8681432

Blessing, Bettina 2013: Kleine Patienten und ihre Pflege. Der Beginn der professionellen Säuglingskrankenpflege in Dresden. In: Geschichte der Pflege, 2. Jg., 1/2013: 25-34

Bönisch, Edgar 2022: Entwicklung einer professionellen Kinder- und Säuglingspflege, Frankfurt am Main, www.juedische-pflegegeschichte.de

Der Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit der Fachhochschule Frankfurt am Main 2014: „Warum nur Frauen?“ 100 Jahre Ausbildung für soziale Berufe

Eckhardt, Hanna/Eckhardt, Dieter 2014: Das „Frauenseminar für soziale Berufsarbeit“. Die „Wohlfahrtsschule für Hessen-Nassau und Hessen“ 1913-1933, in: Der Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit der Fachhochschule Frankfurt am Main: „Warum nur Frauen?“ 100 Jahre Ausbildung für soziale Berufe

Gans, Angela von/Groening, Monika 2006: Die Familie Gans 1350-1963. Ursprung und Schicksal einer wiederentdeckten Gelehrten- und Wirtschaftsdynastie, Heidelberg, Ubstadt-Weiher, Base

Kinderheim e. V. 1909: Kinderheim Frankfurt a. Main (Sonderdruck)

Keller, Arthur 1913: Kinderheim Frankfurt a. M., Sonderdruck aus: Heim-, Heil- und Erholungsanstalten für Kinder in Deutschland in Wort und Bild, Bd. 1. Carl Marhold Verlagsbuchhandlung in Halle a. S.

Thomann-Honscha, Cornelia 1988: Die Entstehung der Säuglingsfürsorge in Frankfurt am Main bis zum Jahre 1914, Diss. med. Univ. Frankfurt a. M., Manuskript, Frankfurt am Main

Pfeiffer-Belli, Erich 1986: Junge Jahre im alten Frankfurt. Und eines langen Lebens Reise, Wiesbaden und München

Seemann, Birgit/Bönisch, Edgar 2019: Das Gumpertz’sche Siechenhaus. Frankfurt am Main. Geschichte und Geschichten einer jüdischen Wohlfahrtseinrichtung, Frankfurt am Main

Süddeutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugenmedizin e. V. Chronik SGKJ www.sgkj.de/ueber-uns/chronik 802.08.20229

![Edith (Siesel) Einhorn (1930 [Frankfurt a.M.] – 1944 Vernichtungslager Auschwitz), ohne Jahr, u.a. Kinderheim der Weiblichen Fürsorge, Frankfurt a.M. – © Credit of Yad Vashem, Jerusalem (s. auch Mahnkopp 2023; JM Ffm Shoah Memorial; Stolpersteine Ffm [23.03.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/EinhornEdith-Yad-Vashem-Stolpersteine-Ffm-b-236x300.jpg)

![Gedenkblatt für die in Frankfurt am Main geborene Inge Regina Heippert (geb. 1932, Schwester von Lydia Heippert), nach heutiger Kenntnis Opfer der NS-Massenerschießungen am 25.11.1941 in Kaunas/Kowno, Litauen – © Credit of Yad Vashem, Jerusalem (s. auch JM Ffm Shoah Memorial) [23.03.2024])](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/Heippert-Inge-Yad-Vashem-b.jpg)

![Gedenkblatt für die in Frankfurt am Main geborene Lydia Heippert (geb. 1938, Schwester von Inge Regina Heippert), nach heutiger Kenntnis Opfer der NS-Massenerschießungen am 25.11.1941 in Kaunas/Kowno, Litauen – © Credit of Yad Vashem, Jerusalem (s. auch JM Ffm Shoah Memorial) [23.03.2024])](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/Heippert-Lydia-Yad-Vashem-b.jpg)

![Edith (Siesel) Einhorn (1930 [Frankfurt a.M.] – 1944 Vernichtungslager Auschwitz), ohne Jahr, u.a. Kinderheim der Weiblichen Fürsorge, Frankfurt a.M. – © Credit of Yad Vashem, Jerusalem (s. auch Mahnkopp 2023; JM Ffm Shoah Memorial; Stolpersteine Ffm [23.03.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/EinhornEdith-Yad-Vashem-Stolpersteine-Ffm-b.jpg)

![Horst Bergmann (1926 Frankfurt a.M. – 1942 Vernichtungslager Majdanek), ohne Jahr, u.a. Israelitisches Kinderheim Diez an der Lahn, Israelitische Waisenanstalt Frankfurt a.M. – © Credit of Yad Vashem, Jerusalem (s. auch JM Ffm Shoah Memorial; Stolpersteine Ffm [23.03.2024])](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/BergmannHorst-Yad-Vashem-b.jpg)

![Kurt de Jong (1932 Frankfurt a.M. – 1942 Vernichtungslager Auschwitz) – © Credit of Yad Vashem, Jerusalem (s. auch JM Ffm Shoah Memorial; Stolpersteine Ffm [23.03.2024])](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/JongKurt-Yad-Vashem-b.jpg)

![Kalmenhof in Idstein (Taunus): Gründungstafel mit den Namen von Rudolph Ehlers, Charles L. Hallgarten und August von Hergenhahn, 1952 – Nachweis: Fotoaufnahme 15.11.2010 (Frank Winkelmann), Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ausstellung_Kalmenhof_002.JPG?uselang=de [24.03.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/Kalmenhof-Gedenktafel-2010-Wikimedia-b.jpg)

![Das Hauptgebäude des Kalmenhofs in Idstein, 2011 – Nachweis: Frank Winkelmann, Saibo, Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hauptgeb%C3%A4ude_Kalmenhof-2.JPG [23.03.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/Kalmenhof-Hauptgebaeude-2011-Wikimedia-b.jpg)

![„Stolperstein“ für Inge Simon in Arnstadt, Rosenstraße 10 – Nachweis: © Aschroet, 17.08.2014, https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stolperstein_Arnstadt_Rosenstra%C3%9Fe_10-Inge_Simon.JPG [23.03.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/SimonInge-Arnstadt-Wikimedia-b.jpg)

![Foto eines schlafenden Neugeborenen – © 2009 Catalin Bogdan, Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bebelus-nou-nascut1.JPG?uselang=de [04.03.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/Saeugling-Neugeborenes_Wikimedia-b-1.jpg)

![Philippine (Ellinger) Hochschild, um 1915 – Nachweis: Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philippine_hochschild_nee_ellinger.png [04.03.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/HochschildPhilippine-um1915-Wikimedia-b.jpg)

![Theobald Christ, ohne Jahr – Nachweis: Festschrift zum 150-jährigen Jubiläum des Clementine Kinderhospitals – Dr. Christ‘sche Stiftung 1845–1995: 22 / Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dr_med_johann_theobald_christ_1777-1841.jpeg [21.02.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/ChristTheobald-Wikimedia-b.jpg)

![Grabdenkmal von Salomon (Salomo) Friedrich Stiebel auf dem Hauptfriedhof Frankfurt am Main, Teilabbildung (Porträt), 2015 – Fotograf: Karsten Ratzke, 2015, Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frankfurt,_Hauptfriedhof,_Grab_E_adM_415-417_Reiss-Stiebel,_Salomon_Friedrich_Stiebel_(1).JPG [21.02.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/StiebelSalomon-Grabdenkmal-Hauptfriedhof-Wikimedia-b.jpg)

![Grabdenkmal (rechts) für Clementine von Rothschild auf dem Frankfurter Jüdischen Friedhof Rat-Beil-Straße, Fotografie von Carl Friedrich Mylius [1866] – Nachweis: Online-Ausgabe 2011: UB JCS Ffm, Judaica Frankfurt, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/judaicaffm/urn/urn:nbn:de:hebis:30:1-302996](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/RothschildClementine-Grabmal-1866-Foto-Mylius-Judaica-Ffm-Bildausschnitt-b.jpg)

![Louise von Rothschild, ohne Jahr [ca. 1880] – Nachweis: UB JCS Ffm, Judaica Frankfurt: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/judaicaffm/urn/urn:nbn:de:hebis:30:1-300216](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/RothschildLouise-Foto_um1880_UB-Ffm-b.jpg)

![Erinnerungstafel am Gebäude des Badischen Frauenverein in Karlsruhe, Mathystraße 28 – Fotografin: Ah (Anke Hüper, Karlsruhe), 15.10.2005, Stadtwiki Karlruhe: https://ka.stadtwiki.net/Datei:Badischer_Frauenverein.jpg [Creative Commons-Lizenz / letzter Aufruf: 21.02.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/Badische-Schwestern-Badischer-Frauenverein-Tafel-Stadtwiki-Karlsruhe-b.jpg)