Einleitung

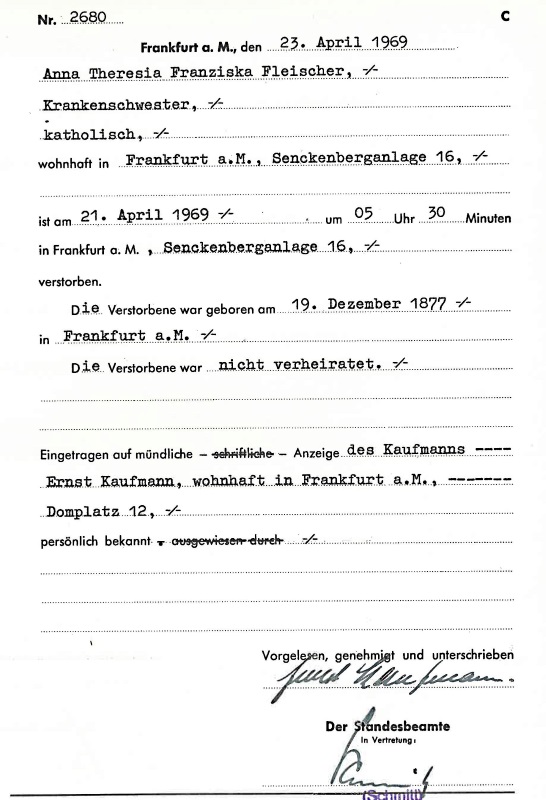

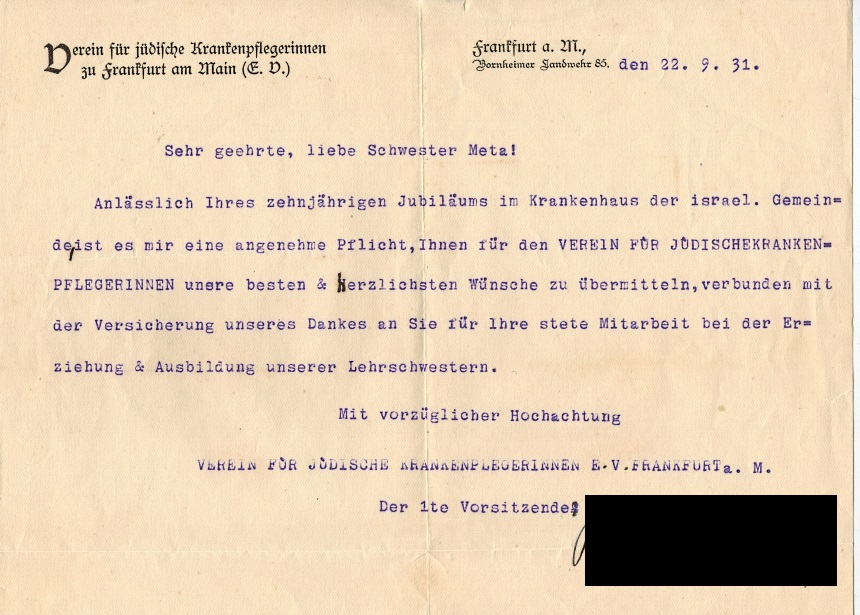

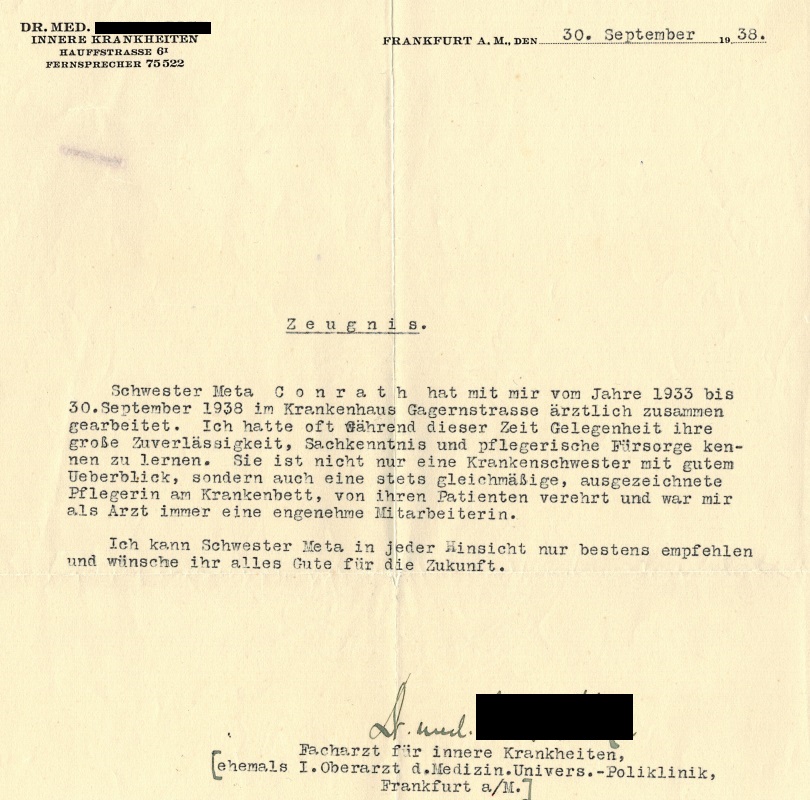

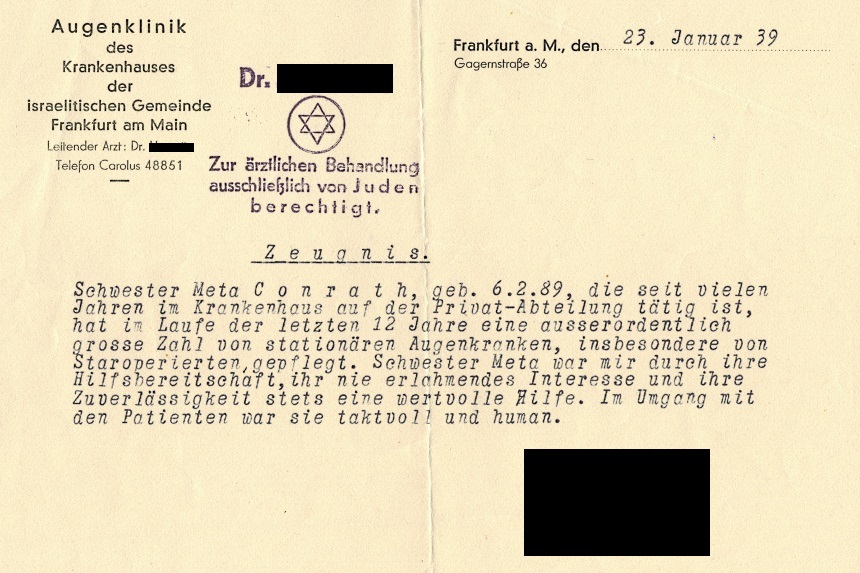

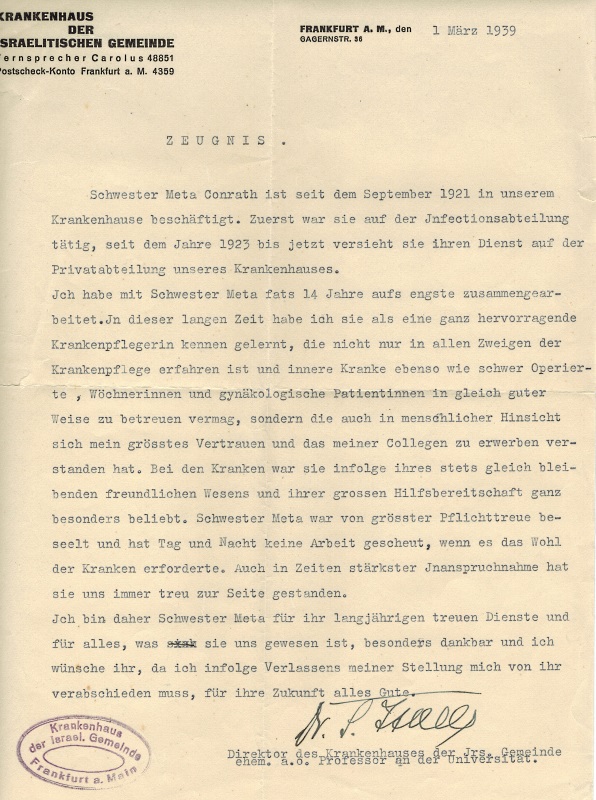

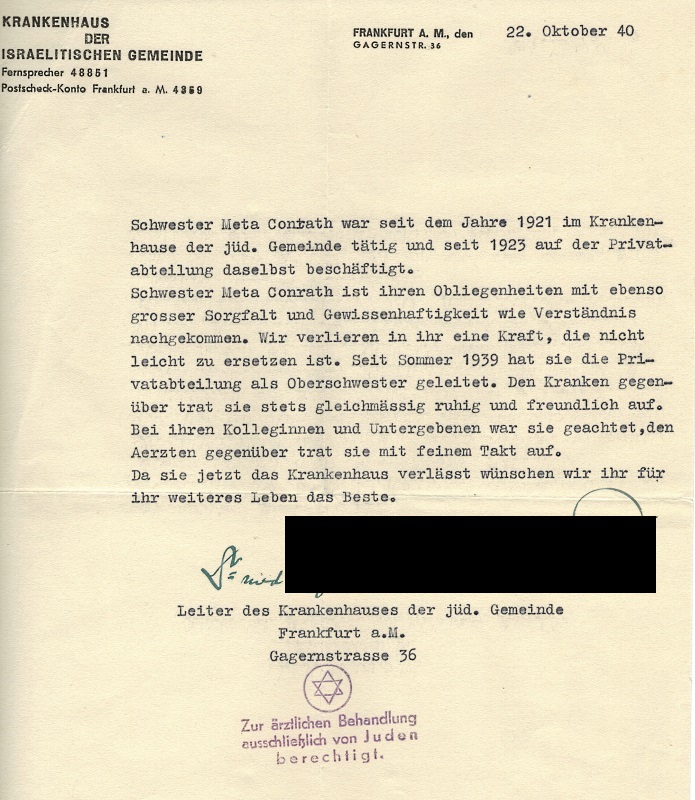

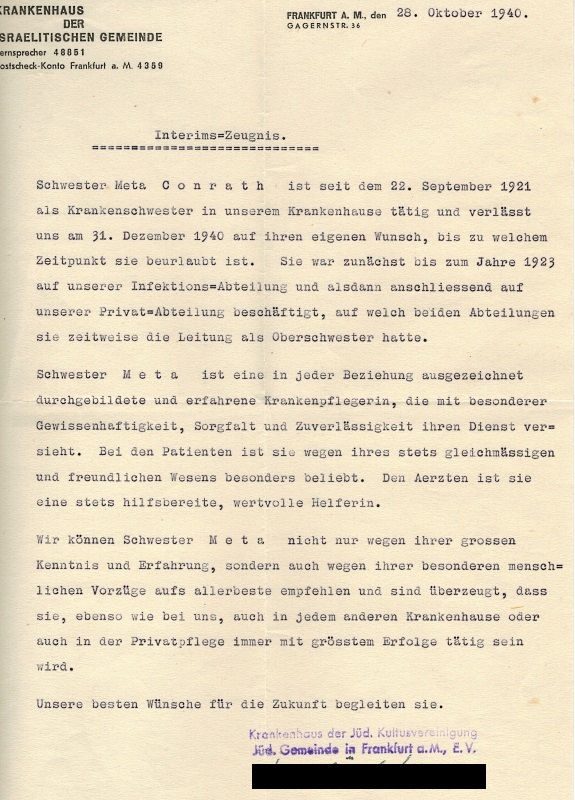

Amalie Stutzmann (auch Amalia und Amélia) war Krankenschwester im Frankfurter Hospital der Georgine Sara von Rothschild’schen Stiftung und, wohl für kurze Zeit, im Krankenhaus der Jüdischen Gemeinde in der Gagernstraße 36. Wie ihre Enkelin Amaly bestätige konvertierte sie 1931 vom evangelischen Glauben zum jüdischen. Am 11.November 1941 wurde sie in das Ghetto Minsk deportiert und dort ermordet.

Ihren Sohn Markus hatte sie 1939, als 10-jährigen, in einem Kindertransport nach Palästina unterbringen könnnen. In Palästina nannte sich Markus Stutzmann später Abraham Bar Ezer. Seine Suche nach den Spuren seiner Mutter begann in den 1950er Jahren, als er einen Antrag auf Entschädigung stellte.

Viele Jahre später, im Mai 2010, konnte ich ihn anlässlich der Verlegung eines Stolpersteins für seine Mutter Amalie, im Sandweg 11 in Frankfurt am Main, kennenlernen. An der von ihm initiierten Verlegung nahmen auch viele seiner Familienmitglieder teil. Zwei Tage später, auf einer Veranstaltung der „Initiative 9. November“ (Initiative 9. November ) erzählte er von seiner Mutter. Moderiert wurde das Gespräch von der Historikerin Helga Krohn, der Autorin und Herausgeberin eines Berichts über den Kindertransport nach Palästina (vgl. Krohn, Helga 1995), zu dem auch Markus Stutzmann gehörte. Im Anschluss an die Veranstaltung konnte ich mit Abraham Bar Ezer und seiner Tochter Amalya Shachal sprechen, sie schenkten mir eine Broschüre mit den Erinnerungen von Markus Bar Ezer, die er seinen Kindern und Nachfahren gewidmet hat (vgl. Bar Ezer, Abraham, o.J.: Die Feuersäule). Der Name des Buches „Feuersäule“ erinnert an den Auszug der Israeliten aus Ägypten als Gott symbolisch als Feuersäule den Israeliten nachts den Weg wies, tagsüber war eine Wolkensäule das Symbol.

Sandweg 11, am 7. Mai 2010

© Edgar Bönisch

Aus: Bar Ezer o. J.: Titel

Amalie Stutzmanns Herkunft

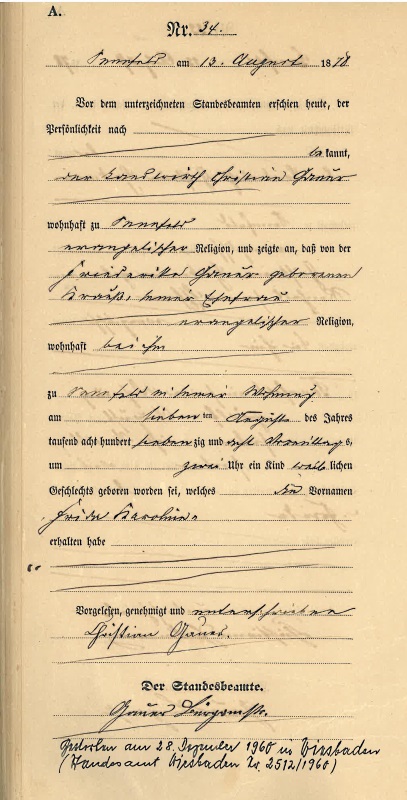

Die Geburtsurkunde (Bar Ezer o.J.: Anhang Nr. 2) für Amalie Stutzmann belegt, dass sie am 23. Nobember 1890 in Keskastel um drei Uhr vormittags geboren wurde, Zeugin war am 26. Nobember auf dem Standesamt in Keskastel die Hebamme Margarethe Scheuer. Als Mutter Amalias nennt das Dokument Karolina Stutzmann, von Beruf Näherin, ledig und prostestanisch. Keskatel liegt heute im Department Bas-Rhin im Gemeindeverband Alsace Bossue, dem Krummen Elsass.

Ein Schreiben der Gemeinde Keskastel (Bar Ezer o.J.: Anhang 7) nennt die Geschwister von Amalie: Emile geb. 20. Juli 1882, Anne geb. 14. Mai 1885, Robert geb. 26. Juli 1887–22. September 1887, und Paul Robert geb. 29. März 1889. Weitere Recherchen nach der Familie seiner Mutter, die Abraham Bar Ezer initiierte, gestalteten sich schwierig. Den Namen gab es in der Region sehr häufig und da alle Kinder von Karolina Stutzmann außerehelich geboren waren, gibt es keine Hinweise auf den Vater.

Wie und warum Amalie Stutzmann in den Raum und die Stadt Frankfurt kam, ist unbekannt. Abrahm Bar Ezer schreibt, dass sie das Handwerk der Krankenschwester erlernte und in diesem Beruf in einem Altenheim in Zürich arbeitete (Bar Ezer o.J.: 16). Ihr Aufenthalt in der Schweiz stehe eventuell im Zusammenhang mit der Herkunft von Markus‘ Vater, der vermutlich Moshe Weisskopf hieß (Bar Ezer o.J.: 10 und Anhang 6).

Vermutungen über Markus‘ Vater

Markus erinnert sich in seiner Broschüre „Feuersäule“ an zwei Szenen in Frankfurt. Zum einen besuchte seine Mutter mit ihm 1939 einen alten Mann im Krankenhaus in Frankfurt am Main und stellte ihn als Jaakov Weißkopf vor, er sei Markus‘ Großvater. Der alte Herr verstarb kurz darauf. Zum anderen traf Markus im Haus Sandweg 11 im April 1939 seinen Vater, wie er vermutet. Es könnte sein, dass der Vater seiner Mutter einen Abschiedsbesuch abstattete, bevor er in die USA ausreiste. Erst später entdeckte Abraham Bar Ezer, im erhalten gebliebenen Adressbuch seiner Mutter, die New Yorker Adresse eines Moshe Weisskopf, die Recherchen nach ihm blieben ergebnislos. Nach Quellen in der genealogischen Datenbank „Ancestry“, dort in der Einwanderungsliste von Ellis Island, gibt es einen Moses Weisskopf, der im April 1939 aus Deutschland kommend in die USA eigewandert ist, ob dieser Moses Weisskopf eventuell mit dem Vater von Markus identisch ist, ist ungewiss.

Später, in Israel, erhielt Bar Ezer zwei weitere Hinweise auf seinen Vater und den Großvater, die auf die Schweiz und den Namen Weisskopf deuten. Weitere Forschungen fehlen hier (Bar Ezer o.J.: Anhang 6).

An andere Bilder von seinem Vater oder seinen Verwandten erinnert sich Markus Stutzmann nicht. Seine Mutter habe ihm auf seine Fragen immer ausweichend geantwortet und gesagt, dass sie ihren Mädchennamen trage (Bar Ezer o.J.: 3). Über sein Interesse an der Familiengeschichte schreibt Abraham Bar Ezer: „Meine Familiengeschichte war ein Mysterium für mich, und ich machte mir das Leben nicht schwerer, indem ich verlangte mehr zu wissen als mir zugänglich war. Die Antworten meiner Mutter haben mir gereicht. Das Fehlen eines engen Familienkreises hat mich nicht gestört oder beschäftigt, denn auch viele meiner Freunde im Waisenhaus hatten keine Familie und ebenfalls nur einen Elternteil.“ (Bar Ezer o.J.: 5).

Markus‘ Geburt in Darmstadt, die Geburtsklinik Altschueler

Markus Stutzmann wurde am 18. November 1928 in Darmstadt, Eschollbrücker Str. 12 geboren. Seine Mutter wohnte zu diesem Zeitpunkt in der Wittelsbacher Allee 7 in Frankfurt am Main (vgl. Bar Ezer o.J.: Anhang 1).

In der Eschollbrücker Straße 12 stand damals die private Entbindungsanstalt des Dr. Alfred Altschüler. Der Eintrag im Darmstädter Adressbuch lautet: „Altschüler, Alfred, Dr. med., Frauenarzt und Chirurg, Privatklinik und Entbindungsansstalt (Paulinenheim), Eschollbrücker Str. 12, Fernsprecher 155, Sprechstunden: Dieburgerstr. 5 pt.“ (Adressbuch Darmstadt 1927).

Warum Frau Stutzmann in Darmstadt ihren Sohn gebar kann nur vermutet werden: Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es Entbindungsanstalten der Universitätskliniken und einige, oft im Besitz von privaten Betreibern, als „Erwerbsquelle von Hebammen und Ärzten“ (Meyers Großes Konversations-Lexikon 1906). Über die Entstehung von Geburtskliniken berichtet Claudia Werner (Werner 2017) aus der Sicht einer Hamburgerin: „Wer etwas auf sich hielt, bekam sein Kind zu Hause. Nur die ärmeren Frauen und ledige alleinstehende Schwangere gingen zur Geburt in eine Klinik. Allerdings reichte die Zahl der Betten in den Hamburger Krankenhäusern bei Weitem nicht aus. Und Deutschland hielt Anfang des 20. Jahrhunderts einen traurigen Rekord: Zusammen mit Österreich-Ungarn und Russland hatte es mit 25 Prozent die höchste Säuglingssterblichkeit in Europa. In den Sommermonaten stieg sie in Großstädten wie Hamburg bis auf 50 Prozent.“ (Werner 2017).

Frau Stutzmann gehörte eventuell zu der Gruppe der Armen und alleinstehenden Schwangeren oder sie suchte nach einer Möglichkeit unter optimalen Bedingungen ihr Kind zur Welt zu bringen. Vielleicht wollte sie aber auch an ihrem Wohnort Frankfurt anonym bleiben oder es gab, sofern sie zu diesem Zeitpunkt schon im Rothschild‘schen Hospital arbeitete, dort noch kein Entbindungsmöglichkeit, erst nach dem Umbau im Jahr 1932 wurde ein Entbinungszimmer eingerichtet (Seemann 2018).

Abraham Bar Ezer vermutet, dass seine Mutter kurz vor seiner Geburt nach Darmstadt gezogen war und danach wieder nach Frankfurt zurück. Er selbst blieb dann bei einer Bauernfamilie, bis er ein wenig älter war (vgl. Bar Ezer o.J.: 16). An andere Stelle berichtet er, dass seine Mutter ihn vier Wochen nach der Geburt in Darmstadt zu einer Pflegefamilie in Bickenbach gegeben habe, wo er fünf Jahre geblieben sei (vgl. Initiative Stolperstein 2016: 165). Nur so habe seine Mutter berufstätig sein können und für beider Unterhalt sorgen können (vgl. ebd.).

Amalie und Markus Stutzmann in Frankfurt am Main

Wann Amalie Stutzmann nach Frankfurt kam wissen wir nicht genau. Ihre Adresse, Wittelsbacher Allee 7, wird das erste Mal in der Geburtsurkunde von Markus Stutzmann für den November 1928 erwähnt. Auch ob sie zu diesem Zeitpunkt berufstätig war ist unbekannt. Belegt ist, dass sie 1930 in der Rhön-Straße 48 (Frankfurter Adreßbuch 1931: Teil1 740, Teil 2 286) wohnte, ein Haus, welches, wie die Nachbarliegenschaften 50 und 52, vom Hospital der Georgine Sara von Rothschild’schen Stiftung für Personalwohnungen genuzt wurde (Seemann 2016 [2014]). Was nahelegt, dass Frau Stutzmann 1930 bereits im Hospital der Rothschild‘schen Stiftung angestellt war. In den beiden darauffolgenden Jahren, 1931 und 1932, wohnte sie im Haus Rhönstraße 50, 2. Stock (Frankfurter Adressbuch 1932 und 1933). [1] Genaueres ist im Hausstandsbuch der Häuser in der Rhönstraße (ISG) zu finden. Danach wechselte Frau Stutzmann am 10.07.31 vom Röderbergweg 97 (Hospital) in die Rhönstraße, von dort am 21.12.1931 wieder in den Röderbergweg 97. Eventuell hatte der Wechsel mit Umbauarbeiten im Hospital zu tun (siehe Kapitel: Amalie Stutzmann und das Hospital der Georgine Sara von Rothschild‘schen Stiftung).

Am 9. August 1935 bezog sie die Wohnung im Sandweg 11 (ISG), wo sie bis 1939 wohnte (Adressbuch Frankfurt a. M. 1937). Vermutlich hatte Frau Stutzmann zuvor im Rotschild‘schen Hospital wohnen können. Ihre Kollegin Aranka Kreismann, Wirtschaftsleiterin im Hospital seit 1934, berichtete später, dass Amalie Stutzmann „Kleidung, Kost und Wohnen“ (HHStA) von der Rothschild‘schen Stiftung erhielt. Das wohl auch noch als sie eine „schöne eingerichtete Wohnung in Frankfurt a/Main Sandweg Nr. 11“ (ebd.) bewohnte.

Bella Flörsheim und Adele Nafschi, Kolleginnen im Rothschild‘schen Krankenhaus, bezeugen die Arbeit von Amalie Stutzmann im Krankenhaus für die Zeit von 1931 bis 1938 (ebd.).

Abraham Bar Ezer erinnert sich „vage“ an die erste Zeit. Wohl zwischen 1928 bis 1935 lebte er bei Landwirten in „irgendeinem“ Dorf, vermutlich in Bickenbach (Initiative Stolperstein Frankfurt am Main 2016: 165). In dieser Zeit besuchte ihn die Mutter hin und wieder. Eines Tages holte Amalie Stutzmann ihren Sohn nach Frankfurt und sie wohnten im Sandweg 11, die Adresse vor der heute der Stolperstein für Frau Stutzmann liegt. Das könnte etwa August 1935 gewesen sein, das Datum an dem Amalie Stutzmann aus dem Röderbergweg 97 ausgezogen ist (ISG), also kurz vor Markus‘ siebtem Geburtstag.

In Frankfurt ging Markus in den Kindergarten bei Kindergärtnerinnen, die er später in Palästina wiedertraf, Ayala Grossmann und Bela Hoffmann. Er besuchte die Jüdische Volksschule und später die Realschule, benannt nach dem Rabbiner Samson Raphael Hirsch. Die Besuche in der orthodoxen Synagoge in der Friedberger Anlage und ihre dortigen Banknachbarn, Familie Frankental, sind ihm gut im Gedächtnis (Bar Ezer: 4).

Aus: Stern 1932: 41

In Frankfurt führten Markus und seine Mutter ein vom orthodoxen Judentum geprägtes Leben. In der orthodoxen Synagoge lernte er jüdische Familien kennen, in der Schule hatte er Freunde mit denen er sich auch im Israelitischen Waisenhaus traf und mit denen er später auch nach Palästina auswanderte. Seine Mutter sorgte für gute Kleidung. „Wie ein Prinz“ fühlte er sich. Von allem erhielt er das „Beste“ und er bekam Geschenke „nach denen sich jedes Kind sehnte“ (Bar Ezer o.J.: 6).

Ermöglicht hat sie das alles durch die Arbeit im Krankenhaus, bsonders durch Nachtwachen. Durch Hauspflege bei privaten Patienten und Vergabe von Injektionen, verdiente sie ein Nebeneinkommen (HHStA).

Stolz äußert sich Markus über den Mut seiner Mutter. So berichtet er von einem Abendspaziergang über den Sandweg: Sie kamen an einer Papier-Holzfigur vorbei, die wohl von der antisemitischen Zeitung der „Stürmer“ aufgestellt worden war, und einen „grossen Juden mit einer krummen Nase darstellte, dem Symbol der Zeitung. Die Figur hielt ein Messer in der Hand und richtete es auf einen „deutschen Jungen“ den er auf seinen Beinen hielt. Frau Stutzmann ging zu der Statue und stieß sie um, die Statue zersprang in „Tausend kleine Stücke“, stolz und aufrecht ging sie weiter (Bar Ezer o.J.: 7).

Aus: Bar Ezer o .J.: 2

Nach der „Kristallnacht“, deren Repräsalien die Stuztmanns durch das beherzte Eintreten des Hausmeisters, der mit der Aussage „Hier wohnen keine Juden“ (Initiative Stolperstein Frankfurt am Main 2016: 166) den „Nazimob“ fernhielt, begann Amalie Stutzmann nach Möglichkeiten zu suchen ihren Sohn nach Palästina zu schicken. Sie konnte ihn in einer Kinder Alijah (Kindereinwanderung) des Frankfurter Waisenhauses für 1939 unterbringen. Sie stattete ihn mit allem Vorgeschriebenen und mehr aus, etwa Bettlacken, Tischdecken, Handtücher, Kleiderbügel, Anzüge, Kleidung, Schuhe, Besteck und Silbergeschirr. Zur Abreise hat seine Mutter ihm ein Notizbuch mit Namen, Geburtsdaten und Adressen mitgegeben, darin ist auch Moshe Weisskopf in New York verzeichnet, vermutlich dem Vater von Markus.

Am 25. April 1939 brachte Amalie Stutzmann ihren Sohn zum Bahnhof. An eine Freundin schrieb sie „Ich schicke Dir alles, was ich besitze“ (Bar Ezer o.J.: 10).

Im Lauf des Jahres 1939 zog Frau Stutzmann in die Hanauer Landstraße 17 (Frankfurter Adressbuch 1940), in ein Haus der Suppenanstalt für israelitische Arme, deren Sitz in der Theobald Christ Straße 5 war (Frankfurter Adressbuch 1939, II. Teil: 134). Die Liegenschaft wechselte im Jahr 1940 in den „Besitz“ der Stadt Frankfurt (Frankfurter Adressbuch 1941). Im Adressbuch von 1942, wohl für das Jahr 1941, taucht Amalie Stutzmann nicht mehr auf. Sie war mit dem Transport am 11./12. November 1941 in das Ghetto Minsk transportiert worden, wo sie ermordet wurde.

Amalie Stutzmann und das Hospital der Georgine Sara von Rothschild‘schen Stiftung

© Courtesy of the Leo Baeck Institute: Fritz Nathan Collection, AR 1443 / MF 533

Eine ausführliche Beschreibung des Hospitals der Georgine Sara von Rothschild’schen Stiftung ist auf der Webseite des Projekts Juedische-Pflegegeschichte.de (Seemann 2014 und 2016) zu finden. Hier eine gekürzte Fassung fokussiert auf die Zeit in der Amalie Stutzmann dort arbeitete.

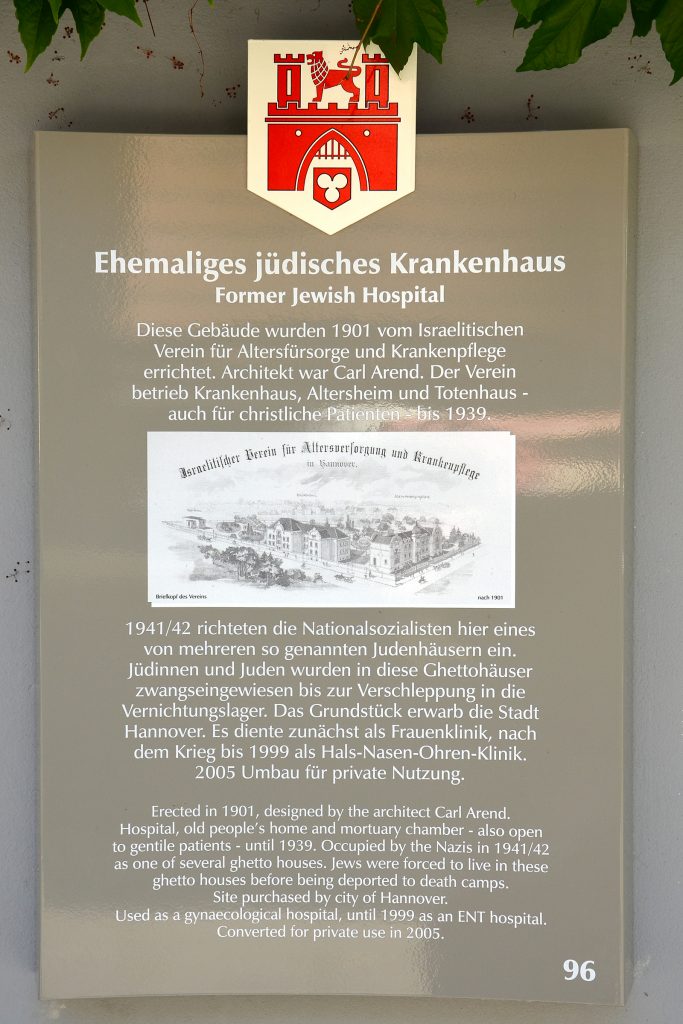

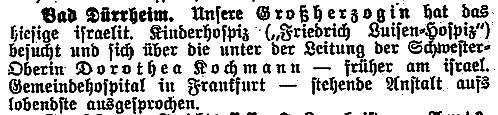

1870 hatte Mathilde von Rothschild das Hospital gegründet, das sie nach ihrer als 17jährigen verstorbenen Tochter Georgine Sara von Rothschild benannte. Der Gebäudekomplex bestand zu Amalie Stutzmanns Zeit aus dem eigentlichen Hospital (Röderbergweg 97), einem Ärztehaus (Röderbergweg 93) und einem Kinderhospital (ebenfalls Röderbergweg 93).

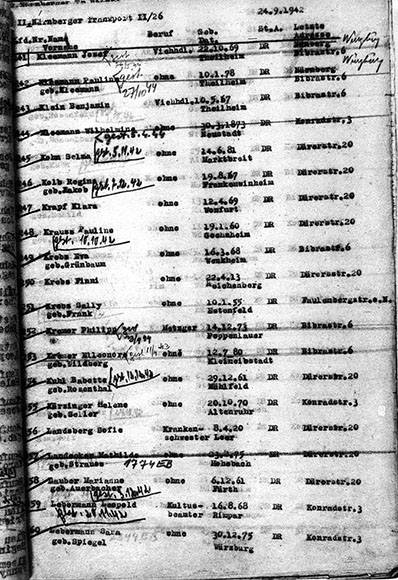

Die religiöse Ausrichtung des Hauses und seiner Bewohner war neo-orthodox, der Israelitischen Religionsgesellschaft folgend, der auch ein Teil der Rothschild‘schen Familie angehörte. Die Israelitische Religionsgesellschaft (IG) hatte sich 1850 als zweite Frankfurter Jüdische Gemeinde von der ersten liberaleren Gemeinde getrennt (Seemann 2014).

Aus: RothHospHausordnung 1878: S. 12-13

Nach den Statuten des Hauses war es gedacht für „unbemittelte jüdische Kranke beiderlei Geschlechts“, denen die Aufnahme in eine andere jüdische Einrichtung auf Grund fehlender Gelder nicht zustand (RothHospStatut 1878: 5), Personal und Patienten konnten jüdischen, aber auch christlichen Glaubens sein.

Ab ca. 1922 war Dr. Sally Rosenbaum Chefarzt des Hauses. Nach dem Tod der Stifterin Mathilde von Rothshild, 1924, übernahmen das Mäzenat ihre Tochter Adelheid de Rotschild und der Ehemann ihrerer verstorbenen Tochter Minka, Maximilian von Goldschmidt-Rothschild. Beide finanzierten 1931/32 einen grundlegenden Umbau und die Modernisierung des Hauses. Die Umbauten leitete Regierungsbaurat Dipl.-Ing. Fritz Nathan (1891–1960), der auch für Ernst May im Rahmen des Stadtplanungsprogramms „Neues Frankfurt“ arbeitete.

Das umgebaute Haus beherbergte 29 Krankenbetten dritter Klasse, 12 Krankenbetten zweiter Klasse und 3 Krankenbetten erster Klasse sowie die durch den Umbau unverändert gebliebene Isolier-Station mit 6 Betten, zusammen 50 Betten (Hofacker 1932: 34), bei freier Arztwahl für alle Klassen. Neu waren eine Röntgenabteilung und zwei Operationsabteilungen (septisch und aseptisch) im 2. Obergeschoss. Zum fließend kalten und warmen Wasser in allen Zimmern kamen je Stockwerk noch etliche sanitäre Anlagen hinzu. Außerdem gab es nun an jedem Bett einen Radiostecker und eine rituelle Signaleinrichtung, um an Samstagen und Feiertagen die Nutzung von elektrischem Strom zu vermeiden (ebd.: 35).

In seiner Ansprache zur Wiedereröffnung betonte der Chirurg des Hause Dr. Willy Hofmann die religiöse Ausrichtung des Hauses und wies darauf hin, dass Krankheit ein Mittel sei, seinen „sittlichen Lebenswandel“ zu überprüfen (vgl. Hofmann 1932: 3f.).

© Courtesy of the Leo Baeck Institute

Die Belegung des Krankenhauses nahm nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten ständig zu. Jüdische Patienten wurden aus nichtjüdischen Pflegeanstalten überwiesen, Ärztinnen und Ärzte, die aus antisemitischen Gründen ihre Praxen schließen mussten, kamen in die jüdischen Krankenhäuser. Personal, dem die Auswanderung gelang, konnte nicht ersetzt werden. Besonders viele Patientinnen und Patienten wurden nach dem Novemberpogrom 1938 verpflegt (vgl. Andernacht/Sterling 1963: 31, 45). Seit August 1940 kamen psychisch Erkrankte hinzu, die aus nichtjüdischen Psychiatrien vertrieben wurden.

Zum 28. September 1940 veranlassten die NS-Behörden die Eingliederung der Georgine Sara von Rothschild’schen Stiftung in die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland (vgl. Schiebler 1994: 152). Die Schließung des Hospitals wurde im Mai 1941 veranlasst. Personal und Patienten kamen in das nunmehr letzte Frankfurter jüdische Krankenhaus in der Gagernstraße. Von dort wurden sie in die Todeslager deportiert. Die Stadt Frankfurt „übernahm“ gemäß dem „zweiten Judenvertrag“ vom 30. Januar 1942 (vgl. Karpf 2003a) die Liegenschaft des Hospitals, es wurde vom Bauamt als Hilfskrankenhaus ausgewiesen. Um 1943 wurde das Gebäude bei Luftangriffen zerstört. Heute erinnert am ehemaligen Standort nichts mehr an das Hospital.

Die Georgine Sara von Rothschild’sche Stiftung selbst konnte wiederbelebt werden; den ersten „Notvorstand“ (Schiebler 1994: 152) bildeten 1964 Rabbiner Josef J. Horowitz und Rechtsanwalt Dr. Salomon Goldsmith. Der Stiftungszweck der am 1. November 1976 neukonstituierten, bis heute bestehenden gemeinnützigen „Georgine Sara von Rothschild‘schen Stiftung zur Förderung von Krankenbetreuung für Israeliten“ beinhaltet z.B. die Förderung von Krankenbetreuung und medizinische Beihilfe (vgl. ebd.).

Da das Rothschild’sche Hospital im Mai 1941 geschlossen und sein Personal vom Krankenhaus Gagernstraße übernommen wurde, hat Amalie Stutzmann danach sehr wahrscheinlich in der Gagernstraße gepflegt, ein Zeuge, Leo Frankenthal, berichtete, dass sie „spaeter im Gagern Krankenhaus in Frankfurt taetig war.“ (HHStA). Bereits mit der 2. Frankfurter Deportationszug am 11./12. November 1941 wurde sie in das Ghetto Minsk verschleppt.

Markus und die Israelitische Waisenanstalt

Während der gemeinsamen Zeit von Markus und Amalie Stutzmann in Frankfurt am Main ging Markus vormittags in die Israelitische Volksschule und machte am Nachmittag seine Hausaufgaben im jüdischen Waisenhaus, wo er auch seine Freunde zum Spielen traf (Soden: 74).

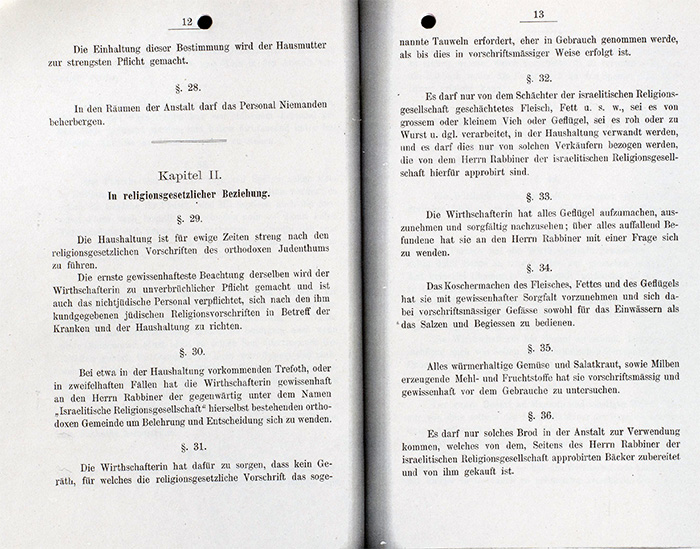

Die 1876 gegründete Israelitische Waisenanstalt war seit 1903 im Röderbergweg 87 untergebracht. Die Waisenanstalt, eine Stiftung von Mathilde von Rothschild und anderen, versorgte Frankfurter Waisenkinder, die in einem Alter von sechs bis zwölf Jahren aufgenommen wurden und dort bis zu einer abgeschlossenen Ausbildung blieben (vgl. Krohn 2004: 140ff.). Das Ziel war es, den Kindern „eine den Grundsätzen des traditionellen Judentums entsprechende Erziehung zu geben und in der Pflege des Geistes wie des Körpers treue elterliche Fürsorge möglichst zu ersetzen.“ (Krohn 1995: 14).

Im Haus wurde streng nach orthodoxen Regeln gelebt, es wurde koscher gekocht und die Sabbatruhe eingehalten, die Jungen trugen Kopfbedeckungen und Religionsunterricht war selbstverständlich. Die Jungen erhielten zum 13. Geburtstag ihre Bar-Mizwa-Feier. Jüdische Feste wie Chanukka und Purim wurden gefeiert, in der hauseigenen Synagoge wurde gebetet (vgl. ebd.: 16f.). Die Historikerin Helga Krohn, die 1995 mit Personen sprach, die in den 1930er Jahren im Haus lebten, berichtet: „Die ehemaligen Waisenhauskinder, mit denen wir gesprochen haben, erinnern sich insgesamt an eine schöne, glückliche Zeit im Waisenhaus. Sie waren geschützt, von Wärme und Fürsorge umgeben; Ausflüge in den Taunus und Ferien im Palmengarten, Geburtstagsfeiern, Sport und Spiel gehörten zum Alltag.“ (ebd.: 23).

© Jüdisches Museum Frankfurt am Main

© Jüdisches Museum Frankfurt am Main, aus: Krohn: Vor den Nazis gerettet. 1995: 15

Abraham Bar Ezer erinnert sich an seine Zeit im Waisenhaus: „Die Atmosphäre in diesem Waisenhaus war besonders. Die Familie Marx hat dieses Haus geführt genau wie eine Familie. Kein Kind hat gespürt, daß sie nicht ihre Eltern sind. Sie hatten eine Wohnung im zweiten Stock, die immer offen stand – alle Türen. […] Und wenn sich ein Kind nicht gut fühlte, ist es raufgelaufen und hat gerufen: ‚Onkel Marx!‘ oder ‚Tante Rosa!‘ Es hat erzählt, was los ist, wurde auf den Schoß genommen; und alles war in Ordnung.“ (Soden 1995: 74).

© Jüdisches Museum Frankfurt am Main. F93-0230

© Yadvashem

Das Ehepaar Isidor (geb. 28. Januar1886 in Bödigheim, Buchen bei Karlsruhe) und Rosa Marx, geb. Schwab (geb. 26. Januar1888 in Randegg bei Karlsruhe), die Markus Stutzmann hier anspricht, waren seit 1918 im Haus. Sie wurden zu Lebensrettern vieler jüdischer Kinder. Um 1935 kamen immer mehr Kinder vom Land nach

Frankfurt, um die bedrückende Situation auf den Dörfern, wo Schulen und Heime bereits geschlossen waren, zu vermeiden. Von ca. 75 stieg die Anzahl der Kinder im Heim auf 150. Im Oktober 1938 sollten die polnischen Kinder des Hauses abgeschoben werden, was das Personal verhindern konnte, sie holten die Kinder, die bereits am Bahnhof waren, wieder ab. In der Pogromnacht im November wurden die Kinder „auf die Straße gesetzt“, in die Einrichtung drangen Polizei und SS-Leute ein und zerstörten sie teilweise, einige Personen des Personals wurden verhaftet (vgl. Krohn 2004: 141f.).

Isidor Marx beschreibt die Situation im Haus am Abend nach der „Kristallnacht“. Es kamen SS- und Gestapoleute, die sich „freundlich aber streng sachlich“ verhielten. Sie haben ihm klar gemacht, dass er gebraucht werde, um die Kinder, die nun vermehrt ins Heim kämen unterzubringen und, dass er, wenn er sich weigere unter Lebensgefahr stünde. Er erklärte sich bereit weiter für so viele Kinder zu sorgen: „Meine Herren, sagte ich, ich habe, mit Erlaubnis der Behörden in den Jahren seit 1934 schon viele Kinder ins Ausland verbracht, es kamen aber immer wieder viel mehr Kinder herein als ich zur Auswanderung bringen konnte. Ich habe aber sehr viele Freunde und Gönner im Ausland, wie Schweiz, Holland, Belgien, England, Frankreich und namentlich Palästina. Darf ich denen telegrafieren, telefonieren und sie um Aufnahme von Kindern bitten? Antwort: Ihre Telegramme und Telefone werden nicht zensiert werden. Die Telefon- und Telegraph-Rechnung des Waisenhauses für die nächste Nacht zeigte Hunderte von Mark an – mit Erfolg, daß während der Nacht und während der folgenden Tage viele Zusagen telefonisch, telegrafisch und schriftlich einliefen.“ (Krohn 1995: 25f.)

Einer, der daraufhin Unterstützung zusagen konnte war James Armand de Rotschild in England. Der Sohn der Frankfurterin Adelheid de Rotschild, die Mitstifterin des Waisenhauses war, konnte mit Hilfe der Palestine Jewish Colonisation Association (PICA) tätig werden. Die PICA war von James Armand de Rotschilds Vater Edmond de Rothschild gegründet worden, zur Entwicklung jüdischer Siedlungen und industrieller Projekte in Palästina (Krohn 1995: 26). Er sagte am 11. Dezember 1938, 35 PICA-Zertifikate, also Einwanderungsgenehmigungen, inklusive finanzieller Ausstattung, zu. Es war nicht einfach, Kinder, die wie die Waisenhauskinder orthodox lebten, im zionistischen Palästina unterzubringen, doch nachdem diese Schwierigkeiten gelöst waren, erfolgte die Einschiffung auf der „Galiläa“ am 19. April 1939. Auch Markus Stutzmann war bei den 35 Auswanderern, die im Jugenddorf Kfar Hanoar Hadati unterkamen. Dort gingen sie zur Schule und halfen in der Landwirtschaft. Ein Jahr später gelang es 16 Mädchen auszuwandern (vgl. Krohn 1995).

Das Ehepaar Marx konnte in den folgenden Jahren etwa 1.000 Kinder retten, Gruppe für Gruppe konnte ins Ausland geschafft werden (vgl. Karpf 2003b). Isidor Marx wurde seit 1939 von der Gestapo gesucht und blieb deshalb in Palästina, später konnte er nach England ausreisen. Seine Frau, übernahm die Leitung des Waisenhauses. Rosa Marx wurde nach 1942, gemeinsam mit anderen Frauen und den letzten verbliebenen Kindern nach Theresienstadt deportiert, sie hat den Holocaust nicht überlebt (S.F. 1994: 138f.).

Markus wird Abraham – die Suche nach den Spuren der Mutter beginnt

Stuzmann kam mit den anderen Kindern im März 1939 auf dem Schiff „Galiläa“ nach Palästina, wo das Jugenddorf Kfar Hanoar Hadati (Dorf der religiösen Jugend) die Kinder des Frankfurter Kindertransports aufnahm (Krohn 1995: 7).

Das 1936 gegründete Dorf in der Nähe von Haifa, war maßgeblich von Eugen Michaelis aus Hamburg initiiert worden. Er wurde 1938 der Dirktor der Gemeinschaft, welche die Absicht hatte als Kommune mit orthodox-religiöser Ausrichtung eine landwirtschaftliche Ausbildung zu bieten (Feldman 1962). Heute beherbergt das Dorf eine der bedeutendsten landwirtschafltichen Hochschulen Israels, welche immerwieder Kinder und Jugendliche, die durch die Jugend-Aliayh nach Israel kamen und kommen, ausbildet (Kfar HaNoar HaDati).

In Kfar Hanoar Hadat blieb er bis 1946. Von 1946 bis 1949 lebte er im Kibuz Darom (HHStA). Markus Stutzmann hieß inzwischen Abraham Bar Ezer. Zu der Namensänderung, die in Palästina üblich war, schreibt der Journalist Uri Avnery: „Die Namensänderung symbolisierte eine ideologische Grundhaltung.“ (Avnery 2013).

Die Akte „Amalie Stutzmann zur Entschädigung“ im Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden (HHStA) beginnt 1957. In dieser Zeit beginnt wohl auch die Suche von Abraham Bar Ezer nach den Spuren seiner Mutter. Wobei sein Wissen über seine Herkunft äußerst dürftig war, er selbst schreibt: „Ich bin ohne prägendes Erbe gekommen – ein Waise in jeder Hinsicht. Ohne Eltern, ohne Verwandte, ja sogar ohne irgeneinen blassen Schimmer über die Geschichte meiner Familie.“ (Bar Ezer o.J.: 3)

Die Auskünfte von Nachbarn in Israel, die Bar Ezer noch aus Frankfurt kannte, bestätigten das wenige Wissen das er bereits hatte. Die Informationen, die er im Lauf der Zeit erwarb, etwa durch die Geburtsurkunden von sich und seiner Mutter, durch Auskünfte der Ursprungsgemeinden im Elsass und auch Deportationslisten legte er in der Broschüre „Die Feuersäule“ nieder, die er im Selbstverlag für seine Kinder und deren Kinder herausgab. Heute lebt er im Kreis seiner großen Familie in Israel und ist sehr stolz auf seine mutige Mutter.

Amalie Stutzmanns Deportation nach Minsk

Amalie Stutzmann wechselte ihre Wohnung, vermutlich kurz nach der Abreise ihres Sohnes am 25. April 1939. Gemäß den Frankfurter Adressbüchern (1940 und 1941) lebte sie im Jahr 1939 sowohl im Sandweg 11 als auch in der Hanauer Landstr. 17, einem Haus, welches der Israelitischen Suppenküche gehörte. Auch 1940 ist sie dort noch verzeichnet. Ab Mai 1941 konnte sie nicht mehr im Rothschild’schen Hospital arbeiten, da dieses im Mai des Jahres zwangsweise geschlossen worden war. Laut des Zeugens Leo Frankenthal (HHStA), hat sie im Gagernkrankenhaus weitergearbeitet.

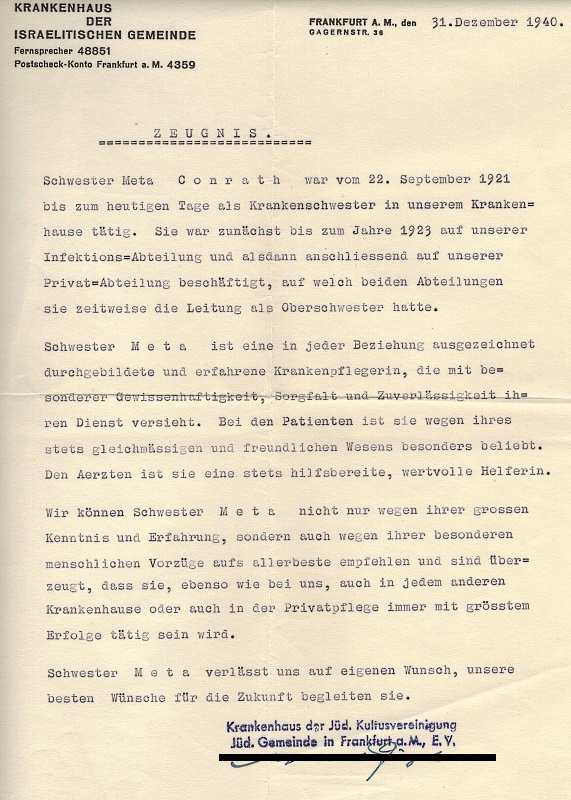

Mit Wirkung vom 23. Oktober 1941 war es Juden verboten den deutschen Machtbereich zu verlassen, ausgenommen im Rahmen der „Evakuierungsaktionen“ (Gottwald/Schulle 2005: 61). Amalie Stutzmann wurde dem 2. Frankfurter Judentransport nach Minsk zugeteilt. Dieser war zunächst für den 2. November 1941 geplant. Vermutlich erhoben Frankfurter Rüstungsbetriebe Einspruch gegen den Abzug jüdischer Zwangsarbeiter (vgl. Kingreen 1999: 362), so fand diese Deportation am 11./12. November 1941 statt. Der Zug mit der Nummer D53 transportierte 1.042 Personen (nach anderen Quellen 1.052 (Yadvashem)), meist Familien mit mehreren Kindern und einige wenige alte Personen. Warum Amalie Stutzmann zu diesem Personenkreis gehörte, wissen wir nicht.

Die Betroffenen waren erst drei Tage zuvor über die Abfahrt informiert worden, wohin sie gebracht werden sollten wurde ihnen nicht mitgeteilt (ebd.: 362-366). Eine Vermutung ist, dass ihnen erzählt worden war, dass sie nach Amerika und Palästina kommen sollten, eine Hoffnung an die sich einige klammerten (vgl. Chovalsky 1986: 228). Als Sammelplatz war die Großmarkthalle bestimmt worden. Bereits hier wurden sie hart behandelt. Kingreen zitiert den Interviewpartner Bernie Lane (früher: Werner Levi): „die ganze Nacht Untersuchungen, Schreie und Schikanen ohne Ende“ (Kingreen 1999: 363). Der Transport dauerte sechs Tage und führte über Berlin, Warschau, Bialystok, Wolkowysk, Baranowitschi nach Minsk in Weißrußland. Die Menschen hatten zu Essen, jedoch kein Wasser, viele Menschen starben. Vermutlich am 17. November erreichte der Zug das Ghetto in Minsk, einige Tage zuvor waren Transporte aus Hamburg und Düsseldorf angekommen (vgl. ebd. 363).

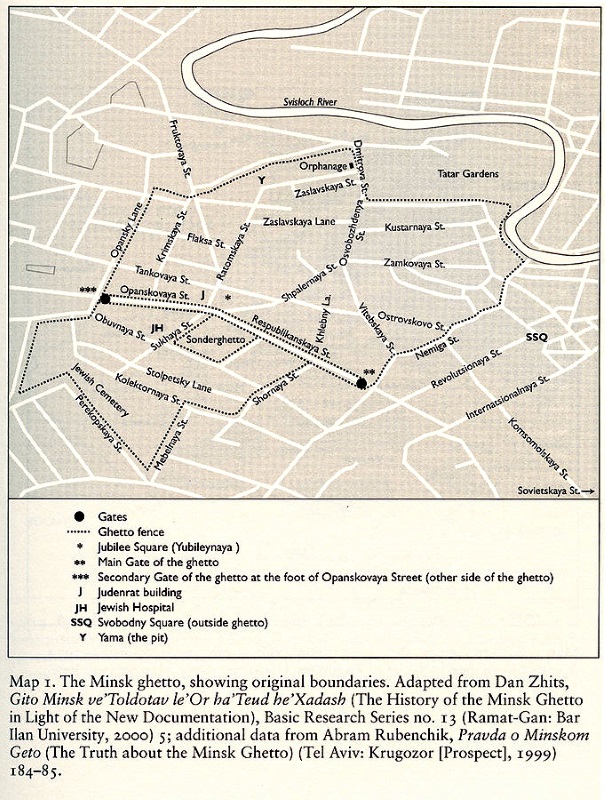

Das Minsker Ghetto war zunächst für weißrussische Juden eingerichtet worden. Es umfasste 40 Straßen, war etwa zwei Quadratkilometer groß und bestand aus kleinen Hütten und zweistöckigen Steinhäusern. Um Platz für die Juden aus dem „Reich“ zu schaffen ermordeteten Deutsche 6.624 der weißrussichen Juden im Ghetto. In den Hütten lagen „tote Leute […] tote Kinder mit zerschmetterten Köpfen, kleine Babys“ berichtet Bernie Lane (ebd.: 363).

Das Minsker Ghetto war unterteilt in einen südlichen und einen nördlichen Teil, getrennt durch die Republikanskaja-Straße und Drahtzäune. Im nördlichen Teil waren auch weiterhin weissrussische Juden, der südliche Teil umfasste auch das „Sonderghetto“, in welchem die „Reich and Protectorate Jews“ (Cholavsky 1986: 222) untergebracht waren.

Über die Ankfunft im Ghetto berichtet Bernie Lane weiter: Sie mussten nun zu Fuß vom Bahnhof durch das völlig zerstörte Minsk zum Ghetto, das auf der anderen Seite der Stadt lag, gehen, hin zum „Sonderghetto“. Bis Ende November 1941 waren 7.000 Juden dort einquartiert worden. Die späteren Transporte aus dem Westen, von Juni bis September 1942, wurden sofort nach Maly Trostinetz gebracht, dem Tötungslager (vgl. Cholavky 1986: 221), das sich ca. 11 km südöstlich von Minsk befand (Wieselberg 2011).

Epstein, Barbara 2008: The Minsk Ghetto 1941-1943:

Jewish Resistance and Soviet Internationalism, University of California Press, Lizenzangaben: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_the_Minsk_Ghetto.jpg?uselang=de [12.06.2020]

Nach Bernie Lane wurden die Frankfurterinnen und Frankfurter in kleine Holzhütten eingewiesen, pro Hütte 13-15 Personen, zwei bis drei Zimmer. Zunächst mussten sie die Toten wegschaffen. Man musste sich einrichten, meist mit Sachen der Toten aus den eigenen oder anderen Hütten. Man schlief auf dem Boden oder auf Holzbänken. Einige hatten einen Ofen in ihrem Raum.

Die deportierten Ärzte wurden nicht als Mediziner eingesetzt (Cholansky 1986). Die wenigen, die im Ghetto als Ärzte arbeiteten, mussten z.B. mit Küchenmessern operieren und es fehlte an Medizin, Vitaminen oder Seife (Cholavsky 1986: 239).

Bernie Lane berichtet weiter, dass man arbeiten musste, die Männer z.B. bei der Ziegelherstellung, die Frauen auf dem Feld. Es kam immer wieder zu willkürlichen Erschießungen, Arbeitsgruppen kamen dann nicht mehr von der Feldarbeit zurück. Erschießungen fanden wegen geringster Vergehen statt oder es gab „Aktionen“ wie im Mai 1943, als Gestapomänner in den Krankensaal des kleinen Hospitals kamen und alle Anwesenden erschossen (vgl. Kingreen 1999: 364f.).

Ab 1942 fuhren immer wieder graue große Wagen vor, Gaswagen. In solchen wurden Bernie Lanes Mutter und viele seiner Freunde umgebracht. Im Juli 1942 gab es eine „Aktion“ bei der 9.000 Menschen ermordet wurden, die Frankfurter, die im „Sonderghetto“ lebten blieben verschont (vgl. Kingreen 1999).

Verschärfend kam für die deutschen Juden in Minsk die Überalterung hinzu, wodurch nur eine geringe Zahl der Menschen als arbeitsfähig eingestuft waren. Sprachlich und psychisch waren sie von der Umgebung isoliert, was ein erfolgreiche Flucht beinahe unmöglich machte (vgl. Gerlach 1999: 756).

Über die Frankfurter Gruppe, zu der Amalie Stutzmann gehörte, stellt die Historikerin Monica Kingreen Vermutungen zu den Überlebenschancen an. Sie vermutet, dass in den ersten Monaten etwa 100 an Krankheit, Hunger und Verzweiflung getorben sind. Mindestens weitere 100 Personen an Krankheit in der folgenden Zeit. Etwa 400 Menschen wurden bei sogenannten Aktionen im Ghetto getötet oder in Gaswagen weggebracht oder kamen von Arbeitskommandos nicht zurück, 270 Peronen wurden bei der Eliminierung des Ghettos getötet. 30 Männer im April 1943 in andere Lager abgeschoben, ebenso im September 1943 etwa 80 Männer und etwa 30 Frauen. Lediglich 9 Männer erlebten nach Kingreens Vermutungen die Befreiung 1945. Auch nach Schätzungen der Autoren Alfred Gottwald und Diana Schulle überlebten von dem Frankfurter Transport nur 10 Personen (Gottwald/Schulle 2005: 93).

Das Ghetto Minsk wurde am 21. Oktober 1943 aufgelöst. Die bis zu diesem Zeitpunkt verbliebenen etwa 2.000 Häfltinge wurden in Todes- oder Arbeitslager transportiert (Epstein 2008a: 108).

Es gab im Ghetto Minsk auch ein Jüdisches Hospital (vgl. Epstein 2008a), welches als Zentrum des Widerstands beschrieben wird. Scheinbar betraf dies jedoch die weißrussischen Juden. Ob hier auch deutsche Juden beschäftigt waren bleibt zu untersuchen.

Die Route des Zuges in welchem Amalie Stutzmann deportiert wurde und die entsprechende Deportationsliste kann in Yadvashem eingesehen werden (Yadvashem).

Seit 2002 arbeitet in Minsk die Geschichtswerkstatt, die eine Website unterhält (Geschichtswerkstatt Minsk). Sie befindet sich in einem „historischen Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Minsker Ghettos“.

Edgar Bönisch, Stand November 2021

Literatur

Unveröffentlichte Quellen

- ISG Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Signatur: Hausstandsbuch 186/742: Rhönstraße 47-55

- HHStA Hessisches Hauptstaatsarchiv: Entschädigungsakte Amalie Stutzmann, Signatur: 47286

Ausgewählte Literatur

- Andernacht, Dietrich/Sterling, Eleonore (Bearb.) 1963: Dokumente zur Geschichte der Frankfurter Juden 1933-1945. Frankfurt am Main

- Bar Ezer, Abraham o.J.: Die Feuersäule. Zum Andenken an meine Mutter Amalie Stutzmann, Gott habe sie selig. Selbstverlag

- Cholavsky, Shalom 1986: The German jews in the Minsk ghetto, in: Yad Vashem studies, 17, S. 219 – 245

- Epstein, Barbara 2008a: The Minsk Ghetto, 1941-1943. Jewish Resistance and Soviet Internationalism, Berkely

- Frankfurter Adreßbuch 1931, Frankfurt a.M.

- Frankfurter Adreßbuch 1932, Frankfurt a.M.

- Frankfurter Adreßbuch 1933, Frankfurt a.M.

- Frankfurter Adreßbuch 1937, Frankfurt a.M.

- Frankfurter Adreßbuch 1939, Frankfurt a.M.

- Frankfurter Adreßbuch 1940, Frankfurt a.M.

- Frankfurter Adreßbuch 1941, Frankfurt a.M.

- Frankfurter Adreßbuch 1942, Frankfurt a.M.

- Gerlach, Christian 1999: Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941-1944. Institut für Sozialforschung. Hamburger Edition

- Gottwald, Alfred/Schulle, Diana 2005: Die Judendeportationen aus dem Deutschen Reich 1941-1945, Wiesbaden

- Hofacker, Karl 1932: Die Anstalten des Verbandes Frankfurter Krankenanstalten, Düsseldorf

- Hofmann, Willy 1932: Die Stellung der jüdischen Weltanschauung zu Krankheit, Arzt und Medizin, Frankfurt am Main

- Initiative Stolperstein Frankfurt am Main (Hg.) 2016: Stolpersteine in Frankfurt am Main. Band 1, zehn Rundänge. Frankfurt am Main

- Kingreen, Monica 1999: Gewaltsam verschleppt aus Frankfurt. Die Deportationen der Juden in den Jahren 1941-1945, in: Monica Kingreen (Hg.) Nach der Kristallnacht. Jüdisches Leben und antijüdische Politik in Frankfurt am Main 1938-1945, Farnkfurt a. M., S. 357-402

- Krohn, Helga 1995: Vor den Nazis gerettet. Eine Hilfsaktion für Frankfurter Kinder 1939/40. Frankfurt am Main und Sigmaringen

- Krohn, Helga 2004: „Auf einem der luftigsten und freundlichsten Punkte der Stadt, auf dem Röderberge, sind die jüdischen Spitäler“, in: Jüdisches Museum Frankfurt am Main 2004, 2. Auflage: Ostend. Blick in ein jüdisches Viertel, Frankfurt am Main

- RothHospStatut 1878: Statuten für die Georgine Sara v. Rothschild´sche Stiftung für erkrankte fremde Israeliten in Frankfurt a.M., Frankfurt a.M. 1878

- RothHospHausordnung 1878: Hausordnung für die Georgine Sara v. Rothschild´sche Stiftung für erkrankte fremde Israeliten in Frankfurt a.M., Frankfurt a.M.

- Schiebler, Gerhard 1994: Stiftungen, Schenkungen, Organisationen und Vereine mit Kurzbiographien jüdischer Bürger, in: Arno Lustiger (Hg.) 1994: Jüdische Stiftungen in Frankfurt am Main. Sigmaringen

- S.F. 1994: Am 1. April 1933, dem Boykottsamstag, wurde ich angefallen und geschlagen, in: Benjamin Ortmeyer (Hg.): Berichte gegen Vergessen und Verdrängen. Von 100 überlebenden jüdischen Schülerinnen und Schülern über die NS-Zeit in Frankfurt am Main, Wehle

- Soden, Kristine von 1995: „Und dann kamen keine Briefe mehr“, in: Helga Krohn: Vor den Nazis gerettet. Eine Hilfsaktion für Frankfurter Kinder 1939/40, Sigmaringen, S. 59-82

- Stern, Baruch 1932: 50 Jahre Israelitische Volksschule Frankfurt am Main. Frankfurt am Main

Internetquellen

- Adressbuch Darmstadt 1927:

http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Zs-4159-1927/0045?sid=f10e5a1101c33382041858c77f05e9de (24.5.18) - Avnery, Uri 2013:

http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/008225.html (10.05.2018) - Epstein, Barbara 2008b:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_the_Minsk_Ghetto.jpg (22.06.18) - Feldman, Frederique 1962: Avraham Eugen Michaelis (1907 – 1974), in: Youth Aliyah Review, London, Autumn Issue, 1962, http://www.kfarnoar.org/pages/family/family_EugenE.php (22.06.18)

- Geschichtswerkstatt Minsk

http://gwminsk.com/de (22.06.18) - Initiative 9. November:

http://www.initiative-neunter-november.de/veranstaltungen.html (25.4.18) - Jüdische-Pflegegeschichte: Stutzmann, Amalie

https://www.juedische-pflegegeschichte.de/recherche/?dataId=168715235052813&opener=318090800447749&id=131724555879435 (21.06.18) - Karpf, Ernst 2003a:

Die Jüdische Gemeinde nach dem Novemberpogrom 1938 bis zur ihrer Auflösung 1942, http://www.ffmhist.de/ffm33-45/portal01/portal01.php?ziel=t_jm_gemeinde_ab_1938 (23.01.2018) - Karpf, Ernst 2003b:

Kinderauswanderung und Kindertransporte, http://www.ffmhist.de/ (28.Juni 2017) - Kfar HaNoar HaDati:

(https://en.wikipedia.org/wiki/Kfar_HaNoar_HaDati) - Marx, Isidor:

https://www.geni.com/people/Isidore-Marx/4468231371310054754 (28.06.17) - Marx, Rosa:

https://www.geni.com/people/Rosa-Marx/4468231406240012635 (28.06.17) - Meyers Großes Konversations-Lexikon Band 5, Leipzig 1906, S. 830: http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Entbindungsanstalten (31.5.18)

- Seemann, Birgit 2014: Das Hospital der Georgine Sara von Rothschild’schen Stiftung (1870 – 1941) Teil 1: eine Klinik unter orthodox-jüdischer Leitung, https://www.juedische-pflegegeschichte.de/das-hospital-der-georgine-sara-von-rothschildschen-stiftung-1870-1941-teil-1/ (27.04.18)

- Seemann, Birgit 2016 [2014]: Das Hospital der Georgine Sara von Rothschild’schen Stiftung (1870 – 1941) Teil 2: Standort Röderbergweg, https://www.juedische-pflegegeschichte.de/das-hospital-der-georgine-sara-von-rothschildschen-stiftung-1870-1941-teil-2/ (27.04.18)

- Seemann, Birgit 2018: Das Hospital der Georgine Sara von Rothschild’schen Stiftung (1870 – 1941) Teil 3: der Umbau 1931/32 und sein Architekt Fritz Nathan, https://www.juedische-pflegegeschichte.de/das-hospital-der-georgine-sara-von-rothschildschen-stiftung-1870-1941-teil-3/ (21.06.18)

- Stadt Frankfurt: Stutzmann, Amalie

https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2509335&_ffmpar[_id_inhalt]=9482131 (25.4.18) - Werner, Claudia: Die erste Geburtsklinik in Hamburg – ein Wunder, in: Hamburger Abendblatt 10.3.17, https://www.abendblatt.de/hamburg/hamburg-nord/article209889541/Die-erste-Geburtsklinik-in-Hamburg-ein-Wunder.html (21.06.18)

- Wieselberg, Lukas 2011: Maly Trostinec: Das unbekannte Nazi-Todeslager

http://sciencev2.orf.at/stories/1691097/index.html - Yadvashem: Statistik und Deportation der jüdischen Bevölkerung aus dem Deutschen Reich:

http://db.yadvashem.org/deportation/transportDetails.html?language=de&itemId=9437934 (22.06.18)