Verein für jüdische Krankenpflegerinnen zu Frankfurt am Main, Rechenschaftsbericht für die Jahre 1913 bis 1919, Frankfurt am Main 1920, S. 48f

Die vorbildliche Pflegeausbildung im Verein für jüdische Krankenpflegerinnen zu Frankfurt am Main zog junge jüdische Frauen aus ganz Deutschland an. Im Frankfurter jüdischen Schwesternhaus wurden unterschiedliche Dialekte gesprochen: So traf, etwa bei den gemeinsamen Mahlzeiten im Speiseraum, die Rheinländerin auf die Hanseatin, die Badenerin auf die Ostfriesin, die Ostpreußin auf die Bayerin.

Der Artikel widmet sich im ersten Teil Biographien von Krankenschwestern mit Bezügen zu Bayern, hier dem südlich an Hessen grenzenden Regierungsbezirk Unterfranken, der stark katholisch geprägt war. Dort lebten bis zu den Zerstörungen der Shoa zahlreiche alteingesessene jüdische Landgemeinden (vgl. Shalom Europa). Der zweite Teil enthält Hinweise auf die noch weiter zu erforschende jüdische Pflegegeschichte der unterfränkischen Metropole Würzburg.

Teil 1: Jüdische Pflegende zwischen Frankfurt am Main und Unterfranken

Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA, Digital ID (digital file from original): ppmsca 00123

Die genaue Zahl der aus Würzburg und Unterfranken stammenden Mitglieder des Vereins für jüdische Krankenpflegerinnen zu Frankfurt am Main lässt sich nicht mehr ermitteln. Namentlich recherchiert werden konnten außer Julie Glaser – der 1900 im Frankfurter jüdischen Schwesternverein ausgebildeten Oberin des Israelitischen Krankenhauses Straßburg und des Krankenhauses der Israelitischen Gemeinde Frankfurt – unter anderem (geordnet nach dem Geburtsjahr):

- Katharina Bauer (geb. 1899 in Heugrumbach bei Arnstein),

- Henriette Berlinger (1899 Würzburg – 1945 Manchester, U.K.),

- Rosa (Ruth) Goldschmidt (geb. 1909 in Würzburg, 1936 Umzug nach Bad Kissingen),

- Gerda Adler (geb. 1921 in Mittelsinn bei Gemünden).

Über ihre unterfränkisch-jüdische Familienherkunft mit dem Friedensnobelpreisträger und früheren US-Außenminister Henry Kissinger verwandt sind Beate Blaut (geb. 1909 als Berta Fromm in Nördlingen – emigriert nach Palästina/Israel) und ihre Cousine Luise Blättner (1920 Schwanfeld bei Schweinfurt – 1943 deportiert nach Auschwitz). Erwähnt sei, wenngleich kein Mitglied des Frankfurter jüdischen Schwesternvereins, auch Sophie Sondhelm (1887 Kleinlangheim bei Kitzingen am Main, 1944 deportiert nach Auschwitz): Sie war die letzte Leiterin des von Bertha Pappenheim gegründeten Heims des Jüdischen Frauenbundes in Neu-Isenburg (Kreis Offenbach am Main). Im Folgenden werden fünf Frankfurter jüdische Krankenschwestern mit Verbindungen nach Würzburg und Unterfranken vorgestellt, über die biographisch Näheres bekannt ist.

Selma Frank (Jahrgang 1880), eine Metzgerstochter aus Heidingsfeld

Obwohl sie aus einem gutsituierten Geschäftshaushalt stammte und berufstätige Frauen um die Jahrhundertwende noch längst nicht selbstverständlich waren, ging die junge Selma Frank von Würzburg nach Frankfurt am Main, um dort Krankenschwester zu lernen. 1899 schloss sie ihre Pflegeausbildung im Frankfurter jüdischen Schwesternverein erfolgreich ab. Eingesetzt wurde sie im „Königswarter Hospital„, dem Vorläufer des Krankenhauses der Israelitischen Gemeinde in der Gagernstraße. Vermutlich war sie, wie es dem Konzept des Vorstands des Schwesternvereins entsprach, auch in der Privatpflege tätig, um möglichst vielseitige berufliche Erfahrungen zu sammeln (vgl. JüdSchwVerein Ffm 1900, Siebenter Jahresbericht, S. 5).

Selma (Sara) Frank entstammte der unterfränkisch-jüdischen Metzgersfamilie Frankenfelder, die Verwandtschafts- und vermutlich auch Geschäftsbeziehungen in die Messestadt Frankfurt unterhielt. Geboren wurde sie am 1. Januar 1880 in Heidingsfeld (heute Ortsteil von Würzburg). Das frühere Dorf kann auf eine beachtliche jüdische Geschichte zurückblicken, da sich dort das Oberrabbinat befand; infolge antisemitischer Vertreibungen aus größeren Städten war Heidingsfeld sogar für längere Zeit das jüdische Zentrum Unterfrankens (vgl. Alicke Bd. 2: 1805-1807; Alemannia Judaica Heidingsfeld). Die von der jüdischen Gemeinde erbaute „imposante Synagoge im Barockstil“ (Alicke Bd. 2: 1806) steckten 1938 die Täter des NS-Novemberpogroms in Brand. Ebenso wurde der jüdische Friedhof geschändet, wo auch viele jüdische Würzburgerinnen und Würzburger beerdigt lagen.

1905 heiratete Selma Frank den 1876 in Gestorf (Niedersachsen) geborenen Kaufmann Adolf Frank und gab den Pflegeberuf auf. Mit ihrem Ehemann zog sie zurück nach Würzburg, wo sich Adolf Frank, anfangs Geschäftsführer und Buchhalter, mit einem Warenagenturgeschäft für Getreide-, Mehl- und Futtermittel selbständig machte. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde er vereidigter Handelsmakler und Sachverständiger der Industrie- und Handelskammer Würzburg. Das Ehepaar blieb kinderlos. Selma Franks fortdauernde Bindung an die Frankfurter jüdische Schwesternschaft zeigt sich darin, dass sie zu Beginn des Ersten Weltkriegs unverzüglich nach Frankfurt zurückkehrte und sich im Schwesternhaus freiwillig für die Verwundetenpflege meldete (vgl. JüdSchwVerein Ffm 1920: 34). Adolf Frank diente bis zu seiner Verwundung 1916 als Gefreiter, ebenso setzten Selma Franks Brüder Adolf, Alfred, Emil und Raphael Frankenfelder an der Front ihr Leben für Deutschland ein – patriotische Verdienste, die nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 nichts mehr galten.

Am 23. September 1942 wurde Selma Frank zusammen mit ihrem Ehemann und ihrer älteren Schwester Rosa Freudenberger (geb. 1874) – der Witwe des jüdischen Sozialdemokraten und Buchhändlers Felix Freudenberger, nach ihm ist in Würzburg der Felix-Freudenberger-Platz benannt – nach Theresienstadt deportiert. Dort erlag Adolf Frank am 11. April 1943 den menschenfeindlichen Lagerbedingungen. Selma Frank und Rosa Freudenberger wurden am 18. Mai 1944 in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Gleich nach der Ankunft wurden die beiden Schwestern – 64 und 70 Jahre alt – mit hoher Wahrscheinlichkeit ermordet. Zum Gedenken an die drei Opfer der Shoa wurden in Würzburg Stolpersteine verlegt (vgl. Würzburger Stolpersteine).

Sophie Landsberg (Jahrgang 1920) – zuletzt Schwester im Würzburger jüdischen Krankenhaus

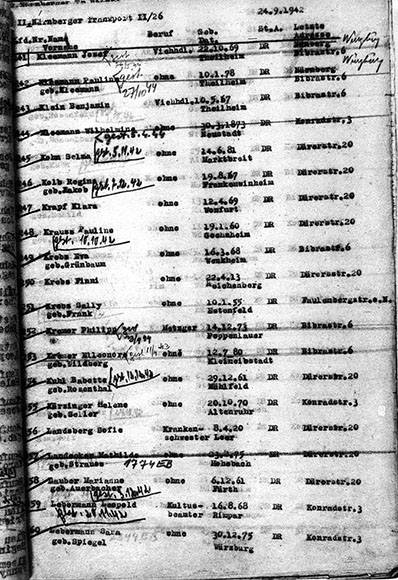

Sophie Landsberg (auch: Sofie, Henni, Sonny) stammte aus Ostfriesland: Dort kam sie am 8. April 1920 in der Stadt Leer (Bundesland Niedersachsen) als Tochter des Viehhändlers und Arbeiters Siegfried Simon Landsberg (geb. 1883 in Lübeck) und seiner Frau Recha geb. Dreyfuss (geb. 1894 in Baden-Baden) zur Welt. Sie zog um 1939 nach Frankfurt und pflegte im Hospital der Georgine Sara von Rothschild’schen Stiftung. Infolge der NS-Zwangsauflösung der orthodox-jüdischen Klinik musste sie am 7. Mai 1941 zusammen mit den Patienten und Patientinnen und ihren Kolleginnen und Kollegen in das letzte Frankfurter jüdische Krankenhaus Gagernstraße umziehen. Am 3. Juni 1941 verließ sie Frankfurt in Richtung Würzburg: Auf Antrag der Israelitischen Kranken- und Pfründnerhausstiftung sollte sie im Würzburger jüdischen Krankenhaus (Dürerstraße) als Kranken- und Operationsschwester die bis dahin dort tätigen katholischen Ordensschwestern ersetzen (vgl. Biographische Datenbank jüdisches Unterfranken); die Nonnen hatten ihren Dienst auf Druck des NS-Regimes aufgegeben, das sie, sofern sie nicht jüdischer Herkunft waren, als ‚Arierinnen‘ einstufte, die keine Juden pflegen durften (vgl. Konrad 2011). Bei den bald folgenden Deportationen (vgl. http://wuerzburgwiki.de/wiki/Judendeportation, siehe auch Ries/ Schwinger 2015) wurde Sophie Landsberg am 23. September 1942 – im gleichen Transport wie ihre Frankfurter Kollegin Selma Frank – von der Dürerstraße 20 nach Theresienstadt verschleppt.

Freier, Thomas 2015: Statistik und Deportation der jüdischen Bevölkerung aus dem Deutschen Reich, http://www.statistik-des-holocaust.de

In diesem Transport befanden sich außer Ärzten, Pflegenden, Angestellten, Patientinnen/Patienten und weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern des Würzburger jüdischen Krankenhauses viele ältere Menschen: „Am 23.9.42 wurden mit der Verschleppung von noch einmal 681 Menschen die Deportationen älterer Juden aus Bayern vorläufig zum Abschluss gebracht. In diesem Transport wurden die verbliebenen 562 Juden aus Mainfranken nach Theresienstadt verschickt, davon allein 491 aus Würzburg. Dazu kam eine Person aus Bamberg. Aus dem bisher von den sogenannten Alterstransporten verschonten Regensburg wurden dem Würzburger Zug bei einem Aufenthalt in Hof 117 Menschen angeschlossen“ (zit. n. Freier 2015). Der Transport (II/26, 681) erreichte Theresienstadt am 24. September 1942. Am 5. Oktober 1943 wurde Sophie Landsberg in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert und dort mit hoher Wahrscheinlichkeit ermordet, ebenso ihre aus Berlin deportierten Eltern und jüngeren Geschwister Friederike (geb. 1922) und Kurt Landsberg (geb. 1925).

Aus Liesel Schwab wurde Lee Marcus (Jahrgang 1920)

Liselotte „Liesel“ Schwab wurde am 7. August 1920 in Frankfurt am Main geboren. 1922 adoptierten entfernte Verwandte, das Kaufmannsehepaar Hilda geb. Glaser (geb. 1896 in Berlin) und Iwan Schwab (geb. 1889 in Neustadt a.d. Aisch) (vgl. Würzburger Stolpersteine) die kleine Liesel. Sie wuchs in Neustadt an der Aisch (Regierungsbezirk Mittelfranken, Bayern) und seit 1932 in Würzburg auf. Dort besuchte sie die Sophienschule, eine private höhere Lehranstalt für Mädchen, und schloss sich dem Jüdischen Jugendbund Würzburg an. Mit dem Ziel der Emigration und weil es in Würzburg keinen jüdischen Schwesternverein mehr gab, kehrte Liesel Schwab im Mai 1938 zur Pflegeausbildung in ihre Geburtsstadt Frankfurt zurück. Dort war sie bis zu ihrer Ausreise am 2. August 1939 nach London im jüdischen Schwesternhaus gemeldet. Ihre Adoptiveltern sah sie nie wieder: Hilda und Iwan Schwabs Flucht aus Nazideutschland scheiterte; beide wurden nach Auschwitz deportiert und am 1. September 1943 ermordet. Nach Kriegsende kehrte Liesel Schwab nicht mehr in das ‚Land der Täter‘ zurück. Sie verließ London, heiratete und baute sich im New Yorker Exil als Lee Marcus eine neue Existenz auf (vgl. Biographische Datenbank jüdisches Unterfranken).

Fanny Ansbacher (Jahrgang 1921): aus orthodox-jüdischer Familie

Wie Liesel Schwab hoffte auch die am 11. Mai 1921 in Würzburg geborene Fanny Ansbacher, dass eine Pflegeausbildung Wege in die Emigration ermöglichte. Sie stammte aus einer sozial engagierten orthodox-jüdischen Würzburger Familie: Ihr Vater Simon Ansbacher (geb. 1885 in Würzburg), von Beruf Weinhändler, gehörte zu den Stützen der Würzburger jüdischen Gemeinde, unter anderem als langjähriges Vorstandsmitglied der Chewra Kadischa (Israelitische Beerdigungsbruderschaft) und Verwaltungsmitglied der Stiftung des Israelitischen Kranken- und Pfründnerhauses. Ende der 1930er Jahre wurde er in den Vorstand der sich unter der NS-Verfolgung bereits auflösenden Israelitischen Kultusgemeinde Würzburg gewählt. Die Mutter Selma Shulamit geb. Obermeyer (geb. 1892 in Neulengbach, Niederösterreich) betätigte sich in der ehrenamtlichen Krankenpflege (Bikkur Cholim und sorgte für jüdische Studenten und Seminaristen. Fanny Ansbachers Großvater Jakob Obermeyer war ein namhafter Orientalist, der als Professor für semitische Sprachen und Literatur in Wien lehrte und zuletzt in Würzburg lebte (vgl. Alemannia Judaica Steinhart).

Mit ihren drei Geschwistern Jonas (Jona) (geb. 1920), Rebekka (geb. 1922) und Nathan (geb. 1925) wuchs Fanny Ansbacher in Würzburg auf. Nach dem siebenjährigen Besuch der jüdischen Volksschule schrieb sie sich – wie ihr um ein Jahr älterer Bruder Jonas – zunächst in der angesehenen Israelitischen Lehrerbildungsanstalt ein. Der rassistisch-antisemitische NS-Staat grenzte Jugendliche jüdischer Herkunft systematisch aus den Ausbildungs- und Berufsgängen aus und separierte sie von ihren nichtjüdischen Altersgenossen. Die Hachschara-Bewegung, der sich Fanny Ansbacher anschloss, bereitete in eigenen Ausbildungsstätten antisemitisch verfolgte junge Menschen auf ihre Alija, die ‚Rückkehr‘ in das ‚Gelobte Land‘ Israel, vor. Dazu gehörten das Erlernen der hebräischen Sprache sowie handwerkliche und landwirtschaftliche Trainings. 1937/38 begab sich Fanny Ansbacher zur Hachschara nach Hamburg und Halberstadt, wo sie wieder mit ihrem Bruder Jonas zusammentraf. Mit einem Touristenvisum gelang Jonas Ansbacher im September 1938 die schwierige Einreise in das britisch kontrollierte Mandatsgebiet Palästina. Seine Schwester, die kein Zertifikat für Palästina erhielt, musste er in Nazideutschland zurücklassen.

Fanny Ansbachers nächste Station war Frankfurt, wohin verwandtschaftliche Beziehungen bestanden: Ihr Onkel Josef war mit Recha, der Tochter und Schwester der beiden langjährigen Chefärzte des orthodox-jüdischen Frankfurter Rothschild’schen Hospitals, Geheimer Sanitätsrat Dr. Elieser Rosenbaum und Dr. Sally Rosenbaum, verheiratet; der spätere Rabbiner Jehuda Leo Ansbacher war ihr Cousin. Von Mai 1940 bis Februar 1941 gehörte Fanny Ansbacher als Lehrschwester zum Personal des Rothschild’schen Hospitals (in dieser Zeit geleitet von Dr. Franz Grossmann). Danach finden sich ihre Spuren in Berlin wieder, wo sie Zwangsarbeit bei den Siemens-Werken leistete und mit anderen jungen Jüdinnen in einem Gemeinschaftslager hauste. Von Berlin wurde sie am 3. März 1943 in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Dort konnte Fanny Ansbacher zunächst als Krankenpflegerin im Krankenrevier Birkenau überleben, erlag jedoch noch im gleichen Jahr den Folgen von Typhus, Hunger und medizinischer Unterversorgung. Bereits 1942 waren ihr Vater Simon Ansbacher über das Sammellager Drancy (Frankreich) und ihre Mutter Selma Ansbacher mit den jüngeren Geschwistern Rebekka und Nathan Ansbacher über das SS-Sammellager Malines/Mechelen (Belgien) nach Auschwitz deportiert worden. Jonas Ansbacher, der gerade noch rechtzeitig das rettende Palästina erreicht hatte, überlebte als einziger seiner Familie die Shoa (vgl. Biographische Datenbank jüdisches Unterfranken).

© Credit of Yad Vashem, Jerusalem

Erna Neuberger (Jahrgang 1921), Kinderkrankenschwester

Für kurze Zeit gehörte auch die Kinderkrankenschwester Erna (Esther) Neuberger zum Pflegeteam des Rothschild’schen Hospitals und möglicherweise auch des angrenzenden Rothschild’schen Kinderhospitals. Sie kam am 6. Juli 1921 als Tochter von Meta geb. Fröhlich (geb. 1891) und Adolf Neuberger (geb. 1876) in Arnstein zur Welt; das unweit von Würzburg und Schweinfurt im bayerisch-unterfränkischen Main-Spessart-Kreis gelegene Städtchen gehörte zum Distriktsrabbinat der unterfränkischen Industriestadt Schweinfurt (vgl. Alicke 2008, Bd. 1: 149-151 u. Bd. 3: 3756-3762) sowie ders. 2014; Alemannia Judaica Arnstein und Schweinfurt; Förderkreis „Alte Synagoge Arnstein“ e.V.).

Erna Neuberger besuchte die Arnsteiner Volksschule und danach bis 1935 die Handelsschule in Schweinfurt. Dort wohnte sie bei der Familie des mit ihren Eltern befreundeten Bezirksrabbiners Dr. Max Köhler (1899 Kassel – 1987 Jerusalem) und seiner Frau Anna (gest. 1937). Spätestens nach dem Erlass (1935) der „Nürnberger Rassegesetze“ plante Erna Neuberger die Emigration nach Palästina. Von 1936 bis 1938 absolvierte sie die Hachschara in Darmstadt und Hamburg (Lehrlingsschule für jüdische Schülerinnen und Schüler), blieb aber zunächst in Deutschland. Noch vor dem Novemberpogrom traf sie 1938 in Frankfurt ein, wohin inzwischen ihre Eltern gezogen waren. Nach ihrer Tätigkeit in den Rothschild’schen Spitälern arbeitete Erna Neuberger seit 1939 als Kinderschwester im Kinderhaus der Weiblichen Fürsorge e. V., wo sie auch wohnte (vgl. Mahnkopp 2018). Das Kinderhaus leitete die im Frankfurter jüdischen Schwesternverein ausgebildete Oberin Frieda Amram, bis sie 1942 verhaftet und in das Frauen-KZ Ravensbrück eingewiesen wurde. Zusammen mit Oberin Amrams betagter Mutter Julie Amram, deren zweiter Tochter Goldina und dem Schwiegersohn Seligmann Hirschberg, noch im Kinderhaus verbliebenen Kolleginnen, darunter Fanny Neugass, und ihren kleinen Schützlingen wurde Erna Neuberger am 15. September 1942 nach Theresienstadt verschleppt. Am 5. Oktober 1943 wurde sie in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert und dort mit hoher Wahrscheinlichkeit ermordet; das Todesdatum wurde behördlich auf den 31. Dezember 1945 festgesetzt. Erna Neubergers Eltern und ihre beiden jüngeren Geschwister Helma Leiner (geb. 1924) und Fritz (Fred) Neuberger (geb. 1926) überlebten die Shoa; der Vater Adolf Neuberger verstarb 1947 im US-amerikanischen Exil.

Teil 2: Blick auf Würzburg und seine jüdische Pflegegeschichte

Was die einzelnen Städte, Regionen und Bundesländer anbetrifft, harrt die vom Nationalsozialismus vernichtete berufliche jüdische Krankenpflege – mit Ausnahme von Frankfurt am Main – noch immer der systematischen Aufarbeitung und Erinnerungsarbeit. Für Nordbayern liegt ein bereits 1996 veröffentlichter Aufsatz zur Geschichte jüdischer Pflegevereine im fränkischen Raum vor (vgl. Ledermann/ Wolff 1996). Nach den NS-Zerstörungen erweist sich die Quellenlage zu deutsch-jüdischen Schwesternvereinen und -stationen – so Hilde Steppes Befund in ihrem pflegehistorischen Standardwerk (vgl. Steppe 1997) – insgesamt als heterogen und lückenhaft (dies. 1997a: 102, Fn 112). Dieser Forschungsstand trifft auch auf Würzburgs jüdische Pflegegeschichte zu.

Institutionen der jüdischen Kranken- und Altenpflege in Würzburg

Bis zur Shoa befanden sich in Würzburg wichtige jüdische Institutionen der Pflege (vgl. Flade 1996: 149-156). Deren Einzugsbereich umfasste den Regierungsbezirk Unterfranken und teilweise ganz Bayern. Im April 1885 wurde in der Dürerstraße das Krankenhaus der Israelitischen Kranken- und Pfründnerhausstiftung eröffnet, wo noch im gleichen Jahr 33 und 1897 bereits 117 Kranke betreut wurden. Der Klinik wurde 1891 ein Pfründnerhaus mit 32 Plätzen für Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr, so genannten Pfründnerinnen und Pfründnern, angeschlossen, die sich mittels eines Legats eine dauernde Unterkunft und Pflege sicherten. Das Israelitische Kranken- und Pfründnerhaus Würzburg wurde als streng koschere Einrichtung geführt. Allerdings pflegten dort keine jüdischen Krankenschwestern, sondern von 1912 bis zum NS-Verbot 1942 die katholischen Ritaschwestern (vgl. Konrad 2011). Mit Krankenhaus und Altersheim eng verbunden war das im Mai 1930 eingeweihte Israelitische Landesheim für Kranke und Sieche (zwischen Dürerstraße und Valentin-Becker-Straße), getragen von der Würzburger Israelitischen Kranken- und Pfründnerstiftung und vom Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden. Das Landesheim nahm jüdische Betagte und Pflegebedürftige aus ganz Bayern auf. Als die NS-Machtübernahme jüngere Verfolgte in die Flucht trieb und viele ältere Menschen zurückblieben, gründete die Stiftung im November 1934 ein weiteres Israelitisches Altersheim (Konradstraße) mit 50 Plätzen.

Der Verein israelitischer Krankenschwestern Würzburg

Die raren Informationen über den am 1. April 1914 gegründeten Verein israelitischer Krankenschwestern Würzburg recherchierte der Historiker Roland Flade (vgl. ders. 1985). Initiatorin war von Berlin aus die kleine jüdische Schwesternvereine fördernde jüdische Organisation Großloge Bne Briss (heute: B’nai B’rith, siehe Eintrag Frankfurt-Loge) für Deutschland zusammen mit der Frankenloge Bne Briss zu Würzburg. Zahlreiche Spenden aus der Würzburger jüdischen Gemeinde ermöglichten die Anmietung einer Wohnung in der Amalienstraße 3, wo eine Oberschwester und zwei weitere Schwestern einzogen. Die Wohnung war Pflegestation für die in der Regel unentgeltliche Versorgung jüdischer Patientinnen und Patienten; auch christliche Kranke wurden behandelt, etwa bei der mobilen Pflege (Hausbesuche) in Würzburg und den ländlichen Gemeinden Unterfrankens.

Große Verdienste um die Professionalisierung der Würzburger jüdischen Krankenpflege erwarb sich als langjähriger ehrenamtlicher Leiter der Pflegeausbildung Sanitätsrat Dr. med. Nathan Riesenfeld (1867–1930), sozial engagierter Arzt, Kommunalpolitiker und Mitglied der Frankenloge Bne Briss. Da das Israelitische Kranken- und Pfründnerhaus Würzburg über keine eigene Krankenpflegeschule verfügte, schickte der Verein seine Schülerinnen in das jüdische Krankenhaus Berlin; für Ausbildung, Kost und Logis kam die Großloge Bne Briss Deutschland auf. Wohl deshalb wurden die ‚Würzburgerinnen‘ nicht im viel näheren Frankfurter jüdischen Schwesternverein ausgebildet. 1930 zog der Würzburger Schwesternverein in das Israelitische Landesheim für Kranke und Sieche. Zu diesem Zeitpunkt verfügte er offenbar nur noch über eine einzige Krankenschwester, vermutlich die langjährige Oberschwester Erna Jacobsohn (geb. 31.01.1900 in Osterode am Harz, Niedersachsen).

Die von Oded Zingher betreute Biographische Datenbank jüdisches Unterfranken enthält weitere Namen jüdischer Krankenschwestern, von welchen sich allerdings bislang weder Verbindungen zum Verein israelitischer Krankenschwestern Würzburg noch zum Verein für jüdische Krankenpflegerinnen Frankfurt am Main nachweisen lassen:

- Fanny Hammelburger (geb. 1907 in Haßfurt, 1943 deportiert nach Auschwitz),

- Karoline Keller, geb. Oppenheimer (1904 Würzburg – 1973 USA),

- Edith Maier (1922 Würzburg – 1944 deportiert nach Auschwitz),

- Hertha Mühlfelder (1914 Berlin – 1943 deportiert nach Auschwitz),

- Susanne Schwab (1922 Würzburg – 1941 deportiert nach Riga/Lettland, ‚verschollen‘),

- Hertha (Hella) Weil (1902 Ihringen/Baden – 1940 Flucht nach Montevideo/Uruguay).

Fanny Hammelburger, Edith Maier, Hertha Mühlfelder, Susanne Schwab, Hertha Weil und vermutlich auch Karoline Keller gehörten zeitweise zum Personal des 1942 NS-liquidierten Würzburger jüdischen Krankenhauses.

Die gut vernetzten Recherchen zum Judentum Würzburgs und Unterfrankens (vgl. Literatur/ Internetquellen) bilden eine hervorragende Basis für pflegehistorische Studien zu den Institutionen der Würzburger Israelitischen Kranken- und Pfründnerhausstiftung und ihren Biographien: Ärzte, Pflegende, Angestellte, Bewohnerinnen und Bewohner, Patientinnen und Patienten, von denen ab September 1942 viele in die Vernichtung deportiert wurden. Eine von ihnen war die zuletzt im Würzburger jüdischen Krankenhaus tätige Frankfurter Schwester Sophie Landsberg.

Für wichtige Hinweise dankt die Autorin Pfarrer Volker Mahnkopp (Frankfurt a.M.), Dr. Ingrid Heeg-Engelhart (Staatsarchiv Würzburg), Ingrid Rack (Stadtarchiv Würzburg) und Dr. Rotraud Ries (Johanna-Stahl-Zentrum, Würzburg).

Birgit Seemann, 2015, updated 2018