Auch aus Bayern verlegten junge jüdische Frauen ihren Lebensmittelpunkt nach Frankfurt am Main, wo sie im Verein für jüdische Krankenpflegerinnen eine fortschrittliche Ausbildung mit Karrierechancen erwartete. Der Artikel stellt im ersten Teil Krankenschwestern aus dem an Unterfranken grenzenden Regierungsbezirk Mittelfranken vor; er war nicht wie Unterfranken katholisch, sondern stark protestantisch geprägt. Der zweite Teil macht auf die bislang noch weitgehend unbekannte jüdische Pflegegeschichte der Stadt Nürnberg aufmerksam: Dort befand sich der einzige jüdische Schwesternverein Mittelfrankens, dem auch Pflegende aus Hessen angehörten.

Teil 1: Jüdische Krankenschwestern zwischen Hessen und Mittelfranken

Die genaue Zahl der aus Mittelfranken stammenden Mitglieder des Vereins für jüdische Krankenpflegerinnen zu Frankfurt am Main lässt sich nicht mehr ermitteln. Namentlich recherchiert werden konnten unter anderem (geordnet nach Geburtsjahr bzw. Generationskohorte): Else Baumann (geb. 1903 in Nürnberg), Berta Hermann (geb. 1903 in Nürnberg), Marianne Joel (geb. 1920 in Ansbach) und Elisabeth Rosenthal (geb. 1920 in Fürth). Der Mitbegründerin des Frankfurter jüdischen Schwesternvereins und Kölner Oberin Frieda (Brüll) Wollmann (geb. 1866 in Erlangen) ist ein eigener Beitrag gewidmet. Näheres ist auch über Berta Hahn und Betti Bilha Farntrog aus Fürth bekannt, deren Biographien im Folgenden vorgestellt werden – dies ist zugleich ein Stück Erinnerungsarbeit, da beide die Shoa nicht überlebten.

Berta (Schuster) Hahn (Jahrgang 1911) – eine Bäckerstochter aus Fürth

Berta (Schuster) Hahn wurde am 24. Dezember 1911 im unterfränkischen Kitzingen geboren (vgl. Schneeberger 2011), wuchs aber in Fürth (Regierungsbezirk Mittelfranken, Bayern) auf. Fürth, einst ein Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit und des hebräischen Buchdrucks, war in der jüdischen Welt als das ‚fränkische Jerusalem‘ bekannt; der jüdische Anteil an der Stadtbevölkerung war hoch und umfasste zeitweise fast ein Fünftel. Vor der Shoa war Fürth Standort eines der ältesten jüdischen Krankenhäuser Deutschlands. Zur jüdischen Pflege in Frankfurt am Main bestanden offenbar Querverbindungen: So sind in den Hausstandsbüchern (ISG Ffm) Fürther Aufenthalte der Frankfurter Schwestern Else Baumann, Berta David und Regine Goldsteen vermerkt.

Nach den Einträgen in der von Gisela Naomi Blume betreuten Website ‚Jüdische Fürther‘ (vgl. Blume 2010ff.) stammte Berta Hahns Mutter, die Bäckerstochter Recha Rachel geb. Oppenheimer (geb. 1887), aus Fürth, ihr Vater, der Bäckermeister Hugo Schuster (geb. 1879) aus der südhessischen Vogelsberg-Gemeinde Birstein im heutigen Main-Kinzig-Kreis. Bertas Großvater, der Lehrer und Kantor Israel Schuster (gest. 1909), unterrichtete viele Jahre lang an der Israelitischen Volksschule Birstein, über ihre Großmutter Nannchen, an deren Grab sich 1921 auch zahlreiche christliche Trauergäste versammelten, heißt es im Nachruf: „Vornehmes, bescheidenes Wesen und wahre Frömmigkeit waren ihr stets eigen“ (zit. n. Der Israelit, 03.02.1921, Alemannia Judaica Birstein). Das junge Ehepaar Schuster lebte zunächst in Kitzingen, bevor es 1914 mit der kleinen Berta nach Fürth zog. Dort arbeitete Hugo Schuster bei seinem Schwiegervater Bernhard Oppenheimer und trat 1921 in den Familienbetrieb ‚Neumann’sche Bäckerei, Konditorei u. Mehlhandel‘ ein. Berta Hahns jüngere Schwestern kamen in Fürth zur Welt: Martha Schuster (1914–1918), Ruth Hanna Goldmann (geb. 1918) und Nelly Schuster (geb. 1923).

Ob Berta Hahn bereits in Fürth als Krankenschwester tätig war, ist bislang unbekannt. 1940 zog sie, möglicherweise verfolgungsbedingt, nach Frankfurt am Main und pflegte im Rothschild’schen Hospital. Dort lernte sie den gleichaltrigen Krankenpfleger Alfred Hahn kennen, welcher aus Nordhessen stammte. Im Mai 1941 wechselten Personal und Patienten des Rothschild’schen Hospitals nach dessen Zwangsschließung in das von den NS-Behörden als Sammellager missbrauchte letzte Frankfurter jüdische Krankenhaus, Gagernstraße 36. Trotz der widrigen Umstände entschlossen sich Berta Schuster und Alfred Hahn zur Heirat. Bereits am 24. September 1942 befand sich Berta Hahn „in dem Transport von Frankfurt über Berlin nach Raasiku in Estland, in dem sich Krankenschwestern, Ärzte und Heimleiterinnen und weitere Angestellte der aufgelösten jüdischen Gemeinde Frankfurt befanden. Mit demselben Transport und von derselben Adresse wurden auch ihr Ehemann (geb. 08.02.1911 Gudensberg Krs. Fritzlar) und Jenny Hahn (geb. 13.11.1908 Birstein Krs. Gelnhausen) deportiert, die vermutlich ihre Schwägerin war“ (zit. n. Blume 2010ff.: Memorbuch: Hahn, Berta). Von Berta Hahns Familie überlebte nur ihre 1939 noch rechtzeitig in die USA geflüchtete Schwester Ruth Goldmann. Ihre Eltern und die jüngste Schwester Nelly wurden mit dem Nürnberger Transport vom 29.11.1941 nach Riga (Lettland) deportiert, wo Hugo Schuster vermutlich am 1. März 1942 ermordet wurde, Nelly Schuster (zuletzt 09.10.1944 KZ Stutthof bei Danzig) und ihre Mutter Recha gelten als verschollen, ebenso Alfred Hahn (zuletzt um 1944 KZ Stutthof). Am 19. Januar 1945 wurde Berta Hahn im Alter von 33 Jahren in Stutthof ermordet.

Quelle: Yad Vashem, Jerusalem (Gedenkblatt)

Betti Bilha Farntrog (Jahrgang 1920): aus einer frommen jüdischen Familie

Betti Bilha Farntrog wurde am 21. Oktober 1920 in Fürth geboren, ihre Familie war sehr wahrscheinlich mit der Bäckersfamilie Schuster-Oppenheimer bekannt, aus der ihre Kollegin Berta Hahn stammte. Bettis Vater Lazarus Elieser Farntrog (geb. 1886 in Fürth) war im Ersten Weltkrieg als Rotkreuz-Sanitäter im Einsatz. Um den Lebensunterhalt seiner Familie zu sichern, führte er gegenüber dem Fürther Rathaus (Königstraße) ein Textilgeschäft. Außerhalb des Brotberufs engagierte sich Lazarus Farntrog als Mitglied der Fürther israelitischen ‚Beerdigungsbruderschaft‘ (Chewra Kadischa) für die ehrenamtliche jüdische Krankenpflege (Bikkur Cholim) und die rituelle Versorgung und Beerdigung Verstorbener, ein Beispiel jüdischer Frömmigkeit, dem seine beiden ältesten Töchter auf beruflichem Wege nachfolgten; sein einziger Sohn sollte an einer jüdischen Hochschule (Jeschiwa) in Frankreich Tora und Talmud studieren.

Der Zeitzeuge Ludwig Rothschild erinnert sich: „Es ist eine der größten Mizwot [religiöse jüdische Pflichten, B.S.], für unsere Toten immer da zu sein. […] Der allerletzte, der bis zum bitteren Ende noch diese Mizwa erfüllte, um dann selbst ein Opfer der ruchlosen Zeit zu werden, war Lazarus Farntrog selig“ (zit. n. Blume 2010ff.: Memorbuch: Farntrog, Lazarus Elieser). 1937 beantragte Lazarus Farntrog bei den NS-Behörden einen Ausweis, um als „Leichenbegleiter bei vorkommenden Fällen im In- und Ausland“ (zit. n. ebd.) das Fahrzeug der Fürther jüdischen Gemeinde nutzen zu können. Verheiratet war er mit Jettchen Jael geb. Nachmann, 1899 in Hamburg geboren, welche nach der möglicherweise arrangierten Eheschließung (in orthodox-jüdischen Familien dazumal nicht unüblich) nach Fürth zog; Betti Farntrog war vermutlich nach ihrer Hamburger Großmutter Betti Nachmann benannt. Jettchen Farntrog, eine selbstbewusste Frau, führte in der Königstraße 137 noch 1933 ein Grabsteingeschäft. Am 6. Mai 1942 verurteilte sie das Amtsgericht Hamburg wegen „fahrlässigen Nichtanzeigens der Führung des zusätzl.[ichen] Vornamens [in der Regel „Sara“, B.S.] als Jüdin“ (zit. n. ebd.: Farntrog, Jettchen Jael) zu einer Geldstrafe von 25 Reichsmark oder ersatzweise fünf Tagen Gefängnis.

Credit of Yad Vashem, Jerusalem (Gedenkblatt)

Betti Farntrog wuchs zusammen mit ihrer älteren Schwester Rosi Rivka (geb. 1919), ebenfalls Krankenschwester, und den jüngeren Geschwistern Gerda (geb. 1922), Erwin Isaak (geb. 1923) und Emmy Esther (geb. 1925) in Fürth auf. Auch für diese jüdische Familie markierte der nationalsozialistische Machtantritt 1933 eine tiefe Zäsur. Die sich verschärfenden antisemitischen Selektionsmaßnahmen des NS-Staates engten das schulische und berufliche Fortkommen der jüdischen Kinder und Jugendlichen zunehmend ein. Immerhin konnte Betti Farntrog von 1935 bis 1936 das oberbayerische Mädchenheim Wolfratshausen besuchen, eine von der Ortsgruppe München des Jüdischen Frauenbundes gegründete ‚Wirtschaftliche Frauenschule‘: Dort sollten die jüdischen Schülerinnen die Führung eines koscheren Haushalts lernen und sich für Wirtschafts-, Sozial- und Erziehungsberufe qualifizieren (vgl. Alemannia Judaica Wolfratshausen; Jörgensen/Krafft 2009); in der NS-Zeit rückte die ‚Tauglichmachung‘ (Hachschara) für eine Auswanderung in das damalige britisch kontrollierte Palästina in den Fokus. Auch Betti Farntrog, inzwischen Lehrerin, plante die Alija (Rückkehr in das ‚Gelobte Land‘ Israel), weshalb sie 1939 eine Unbedenklichkeitsbescheinigung – die Bestätigung des Finanzamts, dass mit der Zahlung der Reichsfluchtsteuer (hier als antisemitische Zwangsabgabe) sowie weiterer Steuern eine ‚legale‘ Ausreise vorlag – beantragte. Ihr Vater bemühte sich weiterhin um die Auswanderung der gesamten Familie nach Palästina, doch verweigerten die Nazibehörden die erforderlichen Dokumente. Einem Eintrag in der Datenbank ‚Erinnern‘ des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands zufolge unterrichtete Betti Farntrog offenbar an der Jüdischen Konfessionsschule Nürnberg (vgl. BLLV 2015), besucht von Schülerinnen und Schülern, die mittels der ‚Nürnberger Rassegesetze‘ (1935) aus dem allgemeinen Schulbetrieb ausgeschlossen waren (vgl. Jochem 2015 sowie Wetzel 1992).

Wann sich Betti Farntrog für die Pflege entschied, ist unbekannt, vielleicht erhoffte sie sich als gelernte Krankenschwester bessere Aussichten auf die Emigration. Ihre ältere Schwester Rosi arbeitete im jüdischen Krankenhaus Fürth. Im Sommer 1941 traf Betti Farntrog in Frankfurt am Main ein und war seit dem 3. Juli 1941 (ISG Ffm: HB 687, Bl. 82) im Frankfurter jüdischen Krankenhaus Gagernstraße 36 gemeldet. Von dort wurde sie am 11. Juni 1942 „evakuiert“ (zit. n. ebd.) – die NS-Tarnbezeichung für den Transport in ein Vernichtungslager. Die junge Frau wurde möglicherweise nach Sobibor oder Majdanek deportiert. Seitdem gilt Betti Farntrog als verschollen, ebenso ihre 1942 nach Lublin verschleppte Schwester Rosi und ihre 1943 zusammen mit der jüngsten Schwester Emmi deportierten Eltern Jettchen und Lazarus Farntrog. In der Shoa blieb auch ihr Bruder Erwin Isaak, welcher von Frankreich (Lager Casseneuil) nach Auschwitz deportiert wurde. Nur die Schwester Gerda erreichte 1940 das rettende Palästina, wäre aber an Bord des Flüchtlingsschiffes ‚Patria‘ im Hafen von Haifa beinahe Opfer einer Explosion geworden, die 267 Menschen tötete und viele verletzte; sie lebte zuletzt mit ihrem Ehemann Benjamin Weinstein in den USA. Der Gedenkstätte Yad Vashem stellte Frau Weinstein Gedenkblätter mit biografischen Daten und Fotografien ihrer ermordeten Angehörigen zur Verfügung.

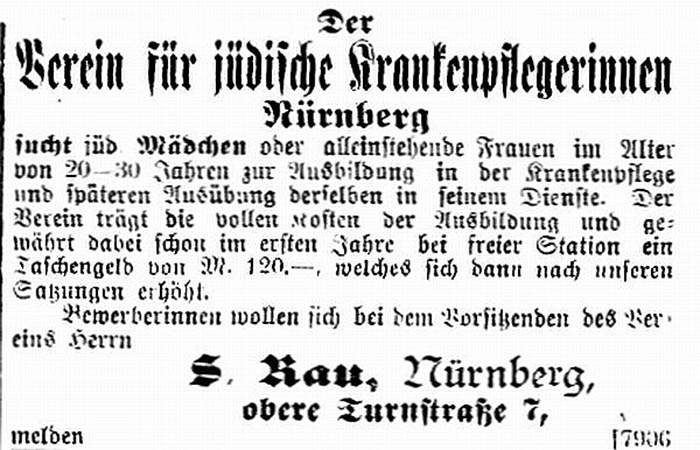

Teil 2: Blick auf Nürnberg und seine jüdische Pflegegeschichte: der Verein für jüdische Krankenpflegerinnen und das Israelitische Schwesternheim

Der Israelit v. 31.10.1901

Während jüdische Frauen aus Mittelfranken Mitglieder des Frankfurter jüdischen Schwesternvereins wurden, fanden auf umgekehrtem Wege Pflegende aus Frankfurt und Hessen Aufnahme im Verein für jüdische Krankenpflegerinnen zu Nürnberg. Namentlich bekannt sind Ruth Retha Kahn, Veronika Fränkel, Rosa Strauss und die beiden Schwestern Sara Levi und Johanna (Levi) Sämann. Der einzige jüdische Schwesternverein Mittelfrankens bestand (wie das Israelitische Schwesternheim in München) seit 1900 (vgl. StadtAN, Sign. E 6/157: Jahresberichte des Nürnberger Schwesternvereins 1906-1920; Freudenthal 1925: 138-139; Steppe 1997a: 107, 112, siehe auch Ledermann/ Wolff 1996: 55). Die Ausbildung finanzierte von Berlin aus die Großloge der humanitären jüdischen Organisation Unabhängiger Orden Bne Briss (UOBB). Die süddeutschen Schwesternvereine ordneten sich daher nicht dem Frankfurter, sondern als „externe ‚Filialanstalten‚“ (zit. n. ebd.: 107 [Hervorhebung im Original]) anfangs dem geographisch viel weiter entfernten Berliner jüdischen Schwesternverein (gegründet 1894) zu. Da es in Nürnberg kein israelitisches Krankenhaus und in der jüdischen Klinik im benachbarten Fürth keine eigene Krankenpflegeschule gab, schickte der Schwesternverein seine Schülerinnen zunächst nach Berlin und seit 1906 nach Breslau: Dort hatte die Israelitische Krankenverpflegungsanstalt (vgl. Reinke 1999) gerade eine (1908 staatlich anerkannte) Krankenpflegeschule eröffnet, bereits 1899 war das Breslauer ‚Jüdische Schwesternheim‘ gegründet worden.

![Fotografie: Klara Hess, Oberin des Vereins der jüdischen Krankenpflegerinnen zu Nürnberg, o.J. [um 1935].](http://www.web32.s138.goserver.host/wp-content/uploads/3311274091279591.jpeg)

Mit freundlicher Genehmigung des Stadtarchivs Nürnberg, Sign. C 21/VII Nr. 64

1912 gehörten dem Nürnberger jüdischen Schwesternverein 9 Pflegende an, alle in der unentgeltlichen Privatpflege für Kranke aller Konfessionen tätig, „der höchste Stand im Schwesternheim war im Jahre 1918 mit 15 Schwestern außer der Oberin erreicht“ (Freudenthal 1925: 139). Seit 1913 war jeweils eine Schwester für die Armenpflege und für die Leitung eines von Nürnberg aus gestifteten israelitischen Kindererholungsheims im Büger Schloss zu Forth zuständig. Bis 1924 wurden insgesamt 33 Krankenschwestern ausgebildet. Die Pflegestation mit Schwesternwohnungen befand sich in der Feldstraße 3, erst 1931 konnte ein eigenes neues Schwesternhaus in der Wielandstraße 6 (vgl. Kolb 1946: 103) bezogen werden. Der Nürnberger jüdischen Schwesternschaft stand zuletzt Oberin Klara Hess (1875 Ermreuth bei Forchheim – 1941 deportiert nach Riga/ Lettland) vor; die biografischen Daten ihrer Vorgängerinnen Oberin Hedwig Thonn und Oberin Therese Markus sind bislang nicht bekannt.

Wie in Frankfurt unterstützte auch in Nürnberg die humanitäre jüdische Logenvereinigung Bne Briss die berufliche jüdische Krankenpflege, hier vertreten durch die Maimonides-Loge, 1903 gegründet und nach dem berühmten jüdischen Arzt, Rechtsgelehrten und Philosophen benannt, und die Jakob-Herz-Loge, 1921 gegründet und nach ersten jüdischen Professor Bayerns, ebenfalls Mediziner, benannt (vgl. Freudenthal 1925: 127-129). Eine tragende Kraft beider Logen war der Nürnberger Reformrabbiner Dr. Max Freudenthal (1868 Neuhaus a.d. Pegnitz – 1937 München), der dem Nürnberger jüdischen Schwesternverein lange Zeit vorstand. Zu den Vorsitzenden des Vereins gehörte auch Rechtsanwalt Fritz Josephthal (1890 Nürnberg – 1954 New York), ein couragierter Mann, welcher sich 1923 einmal sogar auf offener Straße mit Julius Streicher, dem späteren berüchtigten NS-Gauleiter Mittelfrankens und Verleger des Hetzblatts Der Stürmer, anlegte (vgl. Berliner 2001: 2). Über seine Mutter Auguste geb. Brüll war Fritz Josephthal möglicherweise mit der Frankfurter Krankenschwester und Kölner Oberin Frieda (Brüll) Wollmann verwandt. Sein Verwandter Ludwig C. Berlin erinnert sich: „Im jüdischen Leben Nürnbergs war der Verein für jüdische Krankenpflegerinnen, der sogenannte ‚Schwesternverein‘, dessen 1. Vorsitzender er war, eine Herzensangelegenheit für ihn. Es liegt nahe, daß die vier Monate, die er 1915/1916 als Schwerverwundeter in Lazaretten verbrachte, ihm eine besondere Einsicht in die Arbeit von Krankenschwestern vermittelt hatten. Die jüdischen Schwestern pflegten unentgeltlich Kranke aller Konfessionen. Der Verein mußte Mitte der dreißiger Jahre seine Tätigkeit einstellen[,] und Fritz Josephthal übernahm die Umwandlung des bisherigen Schwesternwohnheimes in der Wielandstraße in ein Altersheim. Als solches wurde es bis zur Deportation aller Nürnberger Juden, die im November 1941 begann, benützt“ (ebd.). Vermutlich setzten einige ehemalige Vereinsschwestern ihre Pflegetätigkeit im Altersheim fort.

Der nationalsozialistische Griff nach dem Nürnberger jüdischen Schwesternhaus erfolgte laut dem langjährigen Vorsitzenden der Nürnberger jüdischen Nachkriegsgemeinde, Arno Hamburger, bereits 1935 durch die Deutsche Arbeitsfront (DAF): „[…] 1945 hatte ich mich aktiv eingeschaltet bei der Beschaffung des ersten Hauses für die jüdische Nachkriegsgemeinde in der Wielandstraße. Hier war ursprünglich einmal ein Haus für jüdische Krankenschwestern, das im Jahre 1935 von der DAF arisiert wurde. Es wurde der jüdischen Gemeinschaft auf meine Initiative hin noch im Mai 1945 zurückgegeben, von der Militärregierung“ (Hamburger 1995: 171). Arno Hamburger und andere Shoa-Überlebende konnten im Nachkriegsdeutschland wieder eine neue Nürnberger jüdische Gemeinde errichten und das frühere jüdische Schwesternhaus Wielandstr. 6 als Altenwohnheim, Gemeindeverwaltung und Gebetshaus nutzen. Seit dem 8. September 1984 verfügt die Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN) in der Johann-Priem-Straße 20 wieder über ein eigenes jüdisches Gemeindezentrum. Hierzu gehört das nach Arno Hamburgers Vater Adolf Hamburger benannte Senioren- und Pflegeheim der IKGN mit 108 Plätzen (vgl. http://www.ikg-nuernberg.de/pflegeheim.html [letzter Aufruf am 19.10.2017]).

Die spannende Biografie- und Sozialgeschichte des Vereins für jüdische Krankenpflegerinnen zu Nürnberg gilt es im Kontext seiner städtischen und überregionalen Vernetzung weiter zu erforschen. Für wichtige Hinweise und Unterstützung dankt die Autorin Gisela Naomi Blume (Online-Gedenkprojekt „Jüdische Fürther“), Dr. Eckart Dietzfelbinger (Historiker, Nürnberg), Dr. Wiltrud Fischer-Pache und Gerhard Jochem (beide Stadtarchiv Nürnberg), Förderung zeitgeschichtlicher Forschung in Nürnberg und der Vermittlung ihrer Ergebnisse (FZFN), Leibl Rosenberg (Stadtbibliothek Nürnberg: Sammlung der Israelitischen Kultusgemeinde), Dr. Martina Switalski (Historikerin und Lehrerin, Melanchthon-Gymnasium Nürnberg) und Jim G. Tobias (Nürnberger Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts e.V.).

Birgit Seemann, 2013, updated 2020