© Courtesy of the Leo Baeck Institute (Paul Arnsberg Collection)

1905 stellte sich mit der Bankiers- und Stifterfamilie von Goldschmidt-Rothschild eine finanzkräftige Förderin ein: Zum Gedenken an die erst 45-jährig verstorbene Minka von Goldschmidt-Rothschild (1857-1903) errichteten ihre Mutter Mathilde von Rothschild und der Witwer Max von Goldschmidt-Rothschild eine unselbständige Stiftung, nachfolgend unterstützt von Minkas fünf Kindern Albert, Rudolf, Lili, Lucy und Erich sowie ihrer in Paris lebenden Schwester Adelheid de Rothschild. Minka (eigentlich Minna Caroline, vgl. Lenger 1994; siehe auch Rothschild 1994) war die jüngste der drei Töchter von Mathilde und Wilhelm Carl, des 1901 verstorbenen letzten Frankfurter Bankiers Rothschild. Selbst eine engagierte Stifterin ‒ u.a. gründete sie das bis heute bestehende Rothschild´sche Damenheim für sozial schwache Mieterinnen ‒ hat Minka möglicherweise schon zu Lebzeiten das Gumpertz´sche Pflegeprojekt unterstützt. 1907 errichtete die an den Verein Gumpertz´sches Siechenhaus angegliederte Minka von Goldschmidt-Rothschild-Stiftung im Röderbergweg 62-64 ein großes modernes Gebäude (‚Vorderhaus‘), weshalb das Heim mitunter auch ‚Rothschild´sches Siechenhaus‘ genannt wurde; zusammen mit einer weiteren, kleineren, später restaurierten Villa (‚Hinterhaus‘) bildete es das Gumpertz´sche Siechenhaus. 1938 vertrieben die NS-Machthaber die alteingesessene jüdische Familie von Goldschmidt-Rothschild (vgl. u.a. Heuberger (Hg.) 1994a u. 1994b; Kasper-Holtkotte 2010; Liedtke 2006: 109f.; siehe auch Ferguson 2002) in die Schweiz, zuvor verlor sie ihre gesamten Frankfurter Besitztümer (ISG Ffm: Sammlung Personengeschichte S 2: Sign. S2/12.001). Nach dem Ende des NS-Regimes kehrte eine Enkelin Minkas, Nadine von Mauthner, wieder in ihre Geburtsstadt zurück, wo sie ihre Herkunft lange Zeit verbarg (ebd., Sign. 18.355). Ihr Vater und Minkas ältester Sohn, der Bankier und Diplomat Albert von Goldschmidt-Rothschild, nahm sich 1941 das Leben und wurde im Exil-Familiengrab der von Goldschmidt-Rothschilds in Lausanne beerdigt (vgl. auch Lessing Gymnasium 1998).

Dr. med. Alfred Günzburg: Gründungsarzt und Förderer der jüdischen Krankenpflege

Er war in uneigennützigster, aufopferndster Weise für unsere Anstalt tätig, und seinem Wirken ist das rasche Emporblühen der Anstalt mit zu verdanken. Besonders verdient machte er sich um die sanitäre und praktische Gestaltung des Prachtbaues [‚Vorderhaus‘ des Siechenhauses, B.S.] der Minka von Goldschmidt-Rothschild-Stiftung, der unter seiner verständnisvollen Leitung errichtet wurde“ (GumpSiechenhaus 1909: 5).

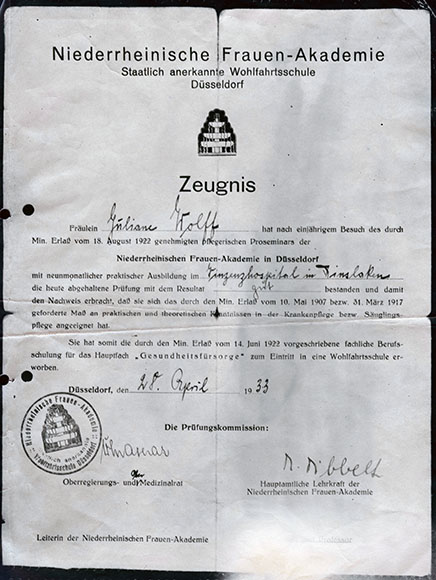

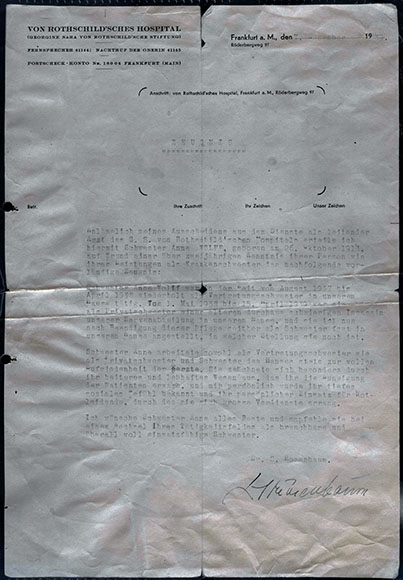

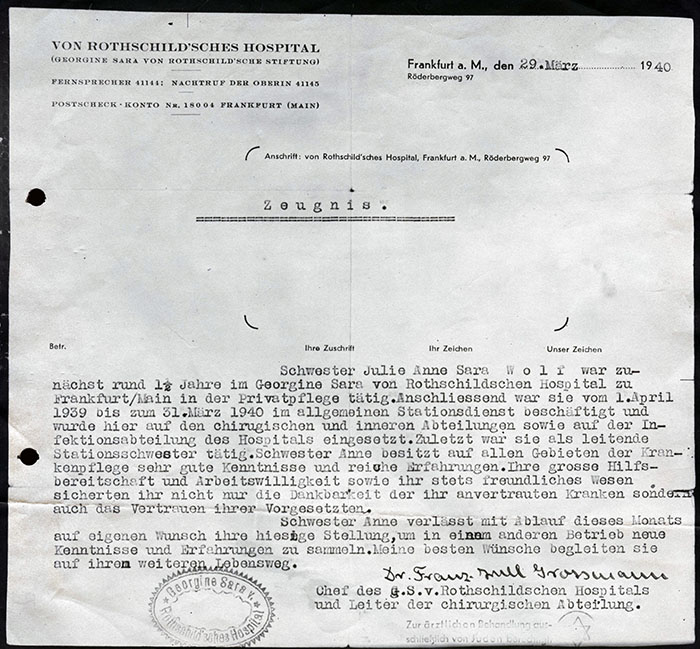

So würdigte der Vorstand des Gumpertz´schen Siechenhauses seinen scheidenden Gründungsarzt, den am 27. März 1861 in Offenbach am Main geborenen Internisten Dr. med. Alfred Günzburg. Nach ihm ist die ‚Günzburgsche Reaktion‘ (auch ‚Günzburg-Reagenz‘, ‚Günzberg-Probe‘) benannt, ein von ihm entwickeltes diagnostisches Verfahren zum Nachweis erhöhter Magensäure. Vom Siechenhaus wechselte Dr. Günzburg zum 1. Januar 1909 als Chefarzt der Inneren Abteilung an das Frankfurter Israelitische Gemeindehospital (Königswarterstraße) und ab 1914 an das neu eröffnete Krankenhaus der jüdischen Gemeinde (Gagernstraße), an dessen Planung er mitwirkte. Am Königswarter Hospital war er bereits jahrelang tätig und hatte dort die beiden ersten jüdischen Krankenschwestern in Deutschland, Rosalie Jüttner aus Posen und Minna Hirsch aus Halberstadt, ausgebildet. An der Professionalisierung und Etablierung der Krankenpflege als jüdischem Frauenberuf nahm er großen Anteil, u.a. 1893 als Mitinitiator des in Frankfurt am Main gegründeten ersten Vereins für jüdische Krankenpflegerinnen und 1904 als Mitorganisator der ersten Delegiertenversammlung der deutsch-jüdischen Ausbildungsvereine für die Krankenpflege. Ende 1935 vertrieben die Nationalsozialisten den über 70-jährigen Alfred Günzburg aus Deutschland. Er ließ sich im damaligen Palästina nieder, wohin 1933 bereits sein Sohn Dr. med. Ludwig Günzburg (geb. 1895 in Frankfurt/M.), zuvor praktischer Arzt in Frankfurt und im Verein sozialistischer Ärzte engagiert, geflüchtet war. Alfred Günzburg verstarb 1945 mit 84 Jahren in Ramoth Hashavim bei Tel Aviv, wo sein Sohn ein Heim der Cupath Cholim für chronisch Kranke leitete (vgl. Günzburg 1946 [Nachruf]; Toren 2005). Ludwig Günzburg, der die erste Reha-Klinik in Israel aufbaute, verstarb 1977 (vgl. Drexler [u.a.] 1990: 35).

Alfred Günzburgs Nachfolger als Chefarzt des Gumpertz´schen Siechenhauses wurde 1910 der praktische Arzt Dr. med. Jakob Meyer (vgl. Kallmorgen 1936: 354 sowie GumpSiechenhaus 1913ff.). Als Dr. Meyer im Ersten Weltkrieg als Stabsarzt der Reserve diente, leitete sein Stellvertreter Dr. med. Gustav Löffler (vgl. Kallmorgen 1936: 341) vorübergehend das Siechenhaus samt Verwundeten-Lazarett (vgl. GumpSiechenhaus 1913ff.). Namentlich bekannt sind zudem folgende Ärzte (ebd. 1909: 5): der praktische Zahnarzt Heinrich Borchard (vgl. Kallmorgen 1936: 229), der Kinderarzt Dr. Max Plaut (ebd.: 373), der Chirurg Dr. Otto Rothschild (ebd.: 390) und der Augenarzt Dr. Michael Sachs (ebd.: 393). Zur älteren Medizinergeneration (1850er Jahrgänge) am Siechenhaus gehörten der praktische Arzt Dr. Hermann Schlesinger (ebd.: 400) und der Ohrenarzt Dr. Heinrich Seligmann (ebd.: 411).

![Fotografie von Dr. Richard Merzbach, ohne Jahr [um 1900]](http://www.web32.s138.goserver.host/wp-content/uploads/2736717592978080.jpeg)

© Jüdisches Museum Frankfurt am Main

Der letzte Präsident: Dr. jur. Richard Merzbach

Nach Ferdinand Gamburg, Charles L. Hallgarten und Julius Goldschmidt wurde der Rechtsanwalt und Notar Dr. jur. Richard Merzbach letzter Präsident des Vereins Gumpertz´schen Siechenhauses. Geboren wurde er am 26. Oktober 1873 in Frankfurt am Main (vgl. Dölemeyer/Ladwig-Winters 2004: 174). Nach noch zu verifizierenden Angaben (vgl. http://www.geni.com/people/Richard-Joseph-Merzbach/6000000000158338859, letzter Aufruf aller Links im Artikel am 30.08.2016) war er der Sohn von Marie geb. Heim aus Fürth und Emanuel Merzbach aus Offenbach am Main und verheiratet mit Trude (Gertrude) geb. Alexander aus Königsberg i.Pr. In seiner Geburtsstadt Frankfurt amtierte Dr. Merzbach zeitweise als (liberaler) Präsident der Jüdischen Gemeindevertretung. Sein besonderes Interesse galt den jüdischen Pflegeinstitutionen: 1911 gehörte er dem Vorstand der Israelitischen Frauenkrankenkasse und (spätestens) 1917 des Gumpertz´schen Siechenhauses an.

Die im Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main vorliegenden Akten (z.B. ISG Ffm: Magistratsakten Sign. 8.957) dokumentieren, wie standhaft der Jurist Merzbach nach der NS-Machtübernahme 1933 die Existenz des Siechenhauses verteidigte. Die Zwangsauflösung des Pflegeheims um 1939 und die Verlegung seiner Bewohner/innen in das letzte Gumpertz´sche Domizil am Danziger Platz 15 konnte er nicht verhindern. Schon 1935 hatten die NS-Behörden Richard Merzbach das Notariat entzogen, am 1. Dezember 1938 folgte das NS-Berufsverbot als Rechtsanwalt und die Löschung aus dem Anwaltsverzeichnis. Im Oktober 1938 flüchtete das Ehepaar Merzbach in die USA.

Dr. Richard Merzbach starb am 22. August 1945 in Seattle, seine Frau Trude offenbar nur wenige Tage später am 25. August 1945. Ihre Töchter waren schon 1933 aus Nazideutschland geflüchtet: Edith Alice Lobe arbeitete im US-Exil als Sozialarbeiterin (vgl. Nachruf v. Dave Birkland: http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/), Hilde Birnbaum (vgl. Nachruf v. Mary Spicuzza: http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/) studierte Wirtschaftswissenschaft und war mit dem Mathematikprofessor Zygmunt William Birnbaum verheiratet. Sie engagierten sich für ein fortschrittliches Sozial- und Gesundheitssystem und machten sich als Bürgerrechtlerinnen für soziale Gerechtigkeit und Frauenemanzipation einen Namen. Richard Merzbach wäre bestimmt stolz auf seine kämpferischen Töchter gewesen.

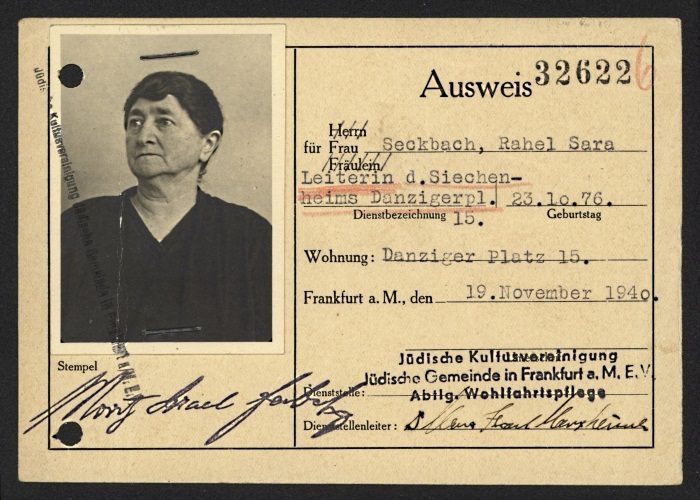

Die Seele des Hauses: Hermann Seckbach, Verwalter und Autor

Für Hermann Seckbach, von 1904 bis 1939 Verwalter des Gumpertz´schen Siechenhauses, war diese Stellung Beruf und Berufung zugleich. Verlässliche biographische Daten sind schwer zu ermitteln, entstammt er doch der von Heddernheim (heute Stadtteil von Frankfurt) und Frankfurt am Main bis nach Halberstadt (Sachsen-Anhalt) verzweigten Familie Seckbach (vgl. Klamroth 2006), in der die männlichen Vornamen ‚Lassar‘ (auch Elazar, Lazar, Lazarus) und ‚Hermann‘ häufiger vorkamen; vielleicht war er auch mit dem Architekten Max Seckbach verwandt. Im Ersten Weltkrieg verwaltete Hermann Seckbach zusätzlich das im Gumpertz´schen Siechenhaus eingerichtete Verwundeten-Lazarett. Am 7. März 1919 heiratete er Oberin Rahel Spiero, ihre Tochter Ruth Rosalie kam noch im gleichen Jahr zur Welt. Anlässlich seines 25jährigen Dienstjubiläums meldete das Gemeindeblatt der Israelitischen Gemeinde Frankfurt am Main (Heft 4, Dezember 1929: 154): „Neben seiner aufopfernden, fürsorglichen Tätigkeit hat sich Herr Seckbach um die Gründung der ganz aus Stiftungen errichteten Anstaltssynagoge – deren künstlerische Eigenart bei Insassen und Besuchern eine weihevolle Stimmung auslöst – besonders verdient gemacht“. 1939 vertrieben ihn die Nationalsozialisten aus seiner Lebensstellung ins englische Exil.

Auch seine Publikationen zu jüdischen und sozialen Themen (vgl. Seckbach 1917, 1918a, 1918b, 1928, 1933) hat der Autor Hermann Seckbach, gerade in wirtschaftlichen Notzeiten, ganz in den Dienst der Öffentlichkeitsarbeit für das Gumpertz´sche Siechenhaus gestellt. 1917 informierte er in den Frankfurter Nachrichten über das (offiziell) 25-jährige Bestehen des Pflegeheims (ders. 1917). 1918 warb er in der Zeitschrift Im deutschen Reich des Centralvereins Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens um eine bessere „Soziale Fürsorge für jüdische Nerven- und Gemütskranke!“ (ders. 1918b). Über sein Buch „Sabbatgeist“. Erzählungen und Skizzen hieß es in einer Kurzrezension im Gemeindeblatt der Israelitischen Gemeinde Frankfurt a. Main (Juni 1928, Heft 10): „Das Büchlein ist aus der Anschauungswelt des überlieferten Judentums erwachsen und kann, trotzdem es keine literarischen Ansprüche erhebt, als Lektüre für die Jugend um so mehr empfohlen werden, als der Reinerlös dem Gumpertz´schen Siechenhaus zufließt.“ Ebenso verfuhr Hermann Seckbach mit seinen Einkünften aus dem nachfolgenden Buch Der Seder auf Schloß Grüneburg. Erzählungen aus der Kinderecke (ders. 1933). Seine wohl eindrucksvollste Veröffentlichung ist die 1918 erschienene Schrift Das Glück im Hause des Leids. Skizzen aus einem Krankenhaus und Lazarett in der Kriegszeit; er hat sie „Meinem lieben Bruder Lassar Seckbach, Halberstadt“ (ders. 1918a) gewidmet. In erzählerischen Miniaturen hat Hermann Seckbach Bewohnerinnen und Bewohnern wie der blinden und gelähmten Rabbinertochter Rosa Dobris (ebd.: 18-21) ein Denkmal gesetzt.

Engagierte Bewohnerinnen und Bewohner: „Gustchen“ und Siegmund Keller

Hermann Seckbachs Einblick in die komplexe und ganz eigene Innenwelt eines (hier jüdischen) Heims für chronisch Gebrechliche und unheilbar Kranke offenbart zugleich dessen fortschrittliches Pflegekonzept: statt entmündigender Verwahrung die Förderung größtmöglicher Eigenständigkeit. Im Gumpertz´schen Siechenhaus hatte jede Biographie ihren Platz, konnten Betreuer/innen und Betreute voneinander lernen. Eines seiner liebevollen Porträts widmete Seckbach einem infolge einer Kopfgeschwulst sehbehinderten Mädchen namens „Gustchen“ (vermutlich „Auguste“, der Familienname ist nicht überliefert): „Umgeben von 60 anderen Leidensgenossen war sie, die Blinde, ein Lichtblick. […] Um bald sechs raus, um schnell den Schwerleidenden einen heißen Morgentrunk zu bringen. Und dann ging´s von Zimmer zu Zimmer, ein lustiges Liedchen trällernd, um allen Liebesdienste zu erweisen. […] So sehr die Schwestern auf ihrem Platze waren, Gustchen, das frohe Gustchen, mußte immer dabei sein, wenn es galt, die Kranken zu betten, hier einer Gelähmten beizustehen, dort einer Fiebernden Kühlung zu bringen“ (Seckbach 1918a: 60).

Weiteres erfahren wir aus einem Zeitungsbericht der Besucherin Fanny Cohn-Neßler: „In der Frauenabteilung bemerkte ich ein 17jähriges Mädchen in Größe eines sechsjährigen Kindes; Verstand einer Dreijährigen. Ein dickes Kindergesicht, nur wulstiger Mund. Dicker Hängezopf mit rosa Bandschleife; eine dicke Kinderpatschhand wurde mir lachend gereicht. Es aß vergnügt sein Süppchen am Kindertischchen. Die Kleine stammt aus Mähren. Wäre eine ‚Sehenswürdigkeit‘. In einem blütenweißen Bettchen ein hübscher zweijähriger Knabe; mit geschlossenen Augen liegt das Köpfchen ins Kissen gedrückt. Die Schwester hebt es empor – die andere Gesichtshälfte ist völlig schief. Es kann sich nicht rühren. Das Kind hat kein Empfinden, es nimmt Nahrung zu sich, das ist alles. […] Die gar zu traurigen Fälle lasse ich unberührt“ (Cohn-Neßler 1920, S. 174f.).

Die Betreuten waren in der Regel jüdischen Glaubens und gehörten allen Altersgruppen an, die meisten konnten weder einen Beruf erlernen noch eine eigene Familie gründen. Darunter befanden sich Sozialrentner/innen und Wohnungslose, die das Frankfurter Fürsorgeamt an das Gumpertz´sche Siechenhaus überwies. Neben unheilbaren Geschwüren, Knochenerkrankungen und Gelenkentzündungen, Multipler Sklerose und Spinaler Kinderlähmung, die die Bewegungsfähigkeit dauerhaft einschränkten, stellten Senilität, Frühdemenz und Schlaganfälle hohe Anforderungen an Pflege und Medizin. Die kranken Menschen waren häufig unfreiwillige Bettnässer/innen und Kotschmierer/innen. Sie gehörten zu den „Aermsten der Armen“ (zit. n. Anzeige in: Der Israelit, Nr. 24, 16.06.1921, S. 12). Viele kamen aus Frankfurt und dem hessischen Umland, manche auch aus dem heutigen Rheinland-Pfalz. Bei der 20jährigen Minna Kann (geb. 1873 in Lonndorf b. Gießen) erfolgte die Aufnahme nach dem Tod beider Eltern. Die 1908 eingewiesene Leopoldine Karbe (geb. 1851 in Lich/Oberhessen) verstarb am 14. Dezember 1922 in Siechenhaus. Auch der 70jährige Salomon Kahn (geb. 1849 in Steinfischbach/Taunus), von Beruf Handelsmann, wurde 1919 vom Armenamt seines Wohnorts an das Siechenhaus überwiesen.

Aus Kostengründen fungierte das Gumpertz´sche Siechenhaus seit 1922 vermehrt als Altersheim. So verstarb : „[…] im 64. Lebensjahre der Lehrer a.D., Herr Gerson Mannheimer. Infolge eines tückischen Leidens war er seit 4 Jahren im Gumpertz’schen Siechenhaus untergebracht […]. Sein Beruf als Lehrer führte ihn durch verschiedene Gemeinden, so z.B. Zwingenberg, Babenhausen und Rüsselsheim. […] Schon vor ca. 20 Jahren musste er durch sein Leiden seinem Berufe entsagen. So hat er jetzt ausgekämpft […]“ (Nachruf in: Der Israelit, 14.03.1929). Mitbedingt durch die NS-Zeit beschloss 1938 auch Salomon Goldschmidt, das frühere Vorstandsmitglied der jüdischen Gemeinde Hochstadt (Kreis Hanau), sein Leben im Siechenhaus: „Der Heimgegangene, der vor zwei Jahren nach Frankfurt übersiedelte, war ein von tiefer Frömmigkeit erfüllter Jehudi [Jude, B.S.], der an vielen Schiurim [religiösen Unterweisungen, B.S.] mit Hingabe teilnahm […] Die Herren Rabbiner Wolpert, Rabbiner Korn und Hermann Seckbach schilderten ihn dann noch insbesondere in seiner Verbundenheit mit ’seiner‘ Kehilloh [Gemeinde, B.S.] Gumpertz […]“ (Nachruf in: Der Israelit, 17.02.1938).

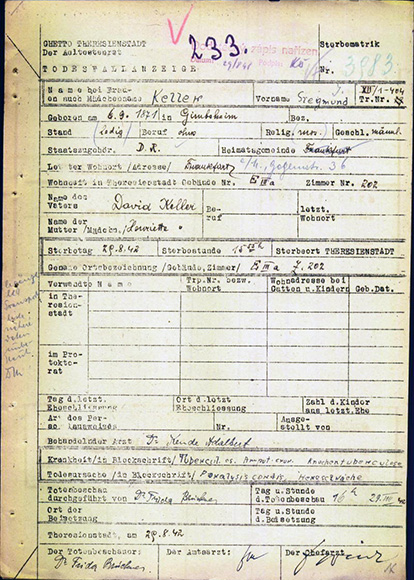

Auch für den Bewohner Siegmund Keller galt, was Hermann Seckbach gleichsam als pflegerisches Anliegen des Siechenhauses beschrieb: „Und die Kranken und Siechen, die hier untergebracht waren, sie empfanden bald gar nicht mehr ihr Leid, sie wurden neue Menschen, die zu ihrem Teil mitarbeiteten an den Problemen des Lebens“ (Seckbach 1918a: 9). Er wurde am 6. September 1871 als Sohn von Henriette und David Keller in dem rheinhessischen Weinort Gimbsheim (vgl. zur jüdischen Geschichte: Alemannia Judaica: http://www.alemannia-judaica.de/gimbsheim_synagoge.htm; Alicke 2008 Bd. 1: 1472f.) geboren. Siegmund Keller blieb wegen seines chronischen Leidens ledig und ohne Beruf. Im Jahre 1898 wurde das Gumpertz´sche Siechenhaus sein Zuhause – für mehr als vier Jahrzehnte! Insbesondere kümmerte er sich um dessen geistig-kulturelles Herzstück, die Haussynagoge (vgl. GumpSiechenhaus 1936: 14). Möglicherweise half er bei der Ausrichtung des Sabbat und der jüdischen Feiern in den Zimmern der Bettlägerigen.

© National Archives, Prague; Terezín Initiative Institute

Auch Siegmund Keller hätte sein Leben im Gumpertz´schen Siechenhaus beschließen können, doch wurde er am 7. April 1941 bei der NS-Räumung des Hauses Danziger Platz 15 in das letzte Frankfurter jüdische Krankenhaus (Gagernstraße) zwangsverlegt, eine Tortur für die Bewohner/innen, von denen viele im Krankenhaus verstarben. Am 18. August 1942 wurde Siegmund Keller mit anderen Betreuten, der Gumpertz´schen Oberin Rahel Seckbach und weiteren Pflegekräften nach Theresienstadt deportiert. Wie durch ein Wunder überlebte der Geschwächte den Transport, erlag aber am 29. August 1942 nach wenigen Tagen den menschenfeindlichen Lagerbedingungen. Laut Todesfallanzeige litt Siegmund Keller unter Tuberkulose und Knochentuberkulose, die offizielle Todesursache lautete ‚Herzlähmung‘ (vgl. Theresienstädter Initiative, Datenbank).

Der Dank der Autorin geht an Herrn Lenarz (stellv. Direktor des Jüdischen Museums Frankfurt a.M.) für die rasche Übermittlung und Reproduktionsgenehmigung zweier Richard Merzbach-Fotografien, Herrn Simonson (Leo Baeck Institute) für die Reproduktionsgenehmigung der Minka von Goldschmidt-Rothschild-Abbildung sowie Herrn Prof. Stascheit (Leiter des Fachhochschulverlags Frankfurt a.M.) für wichtige Hinweise zu Alfred und Ludwig Günzburg.

Birgit Seemann, 2013, aktualisiert 2018