Einführung

„Die Jüdische Wohlfahrtspflege hat in immer steigendem [sic!] Maße während des ganzen Jahres die Wirtschafts-, Jugend-, Kranken- und Auswandererfürsorge für die jüdischen Hilfsbedürftigen Frankfurts durchzuführen. Hierzu tritt während des Sommers die Erholungsfürsorge. (…). Aber auch für unsere Kinder und Jugendlichen muß gesorgt werden. Ihr Gesundheitszustand hat sich erheblich verschlechtert.“

Aufruf der Israelitischen Gemeinde und der Jüdischen Wohlfahrtspflege (unterzeichnet von Dr. Blau und Dr. Ettlinger), Frankfurter Israelitisches Gemeindeblatt, Juni 1936 (zit. n. Andernacht/ Sterling 1963: 307, VI 32)

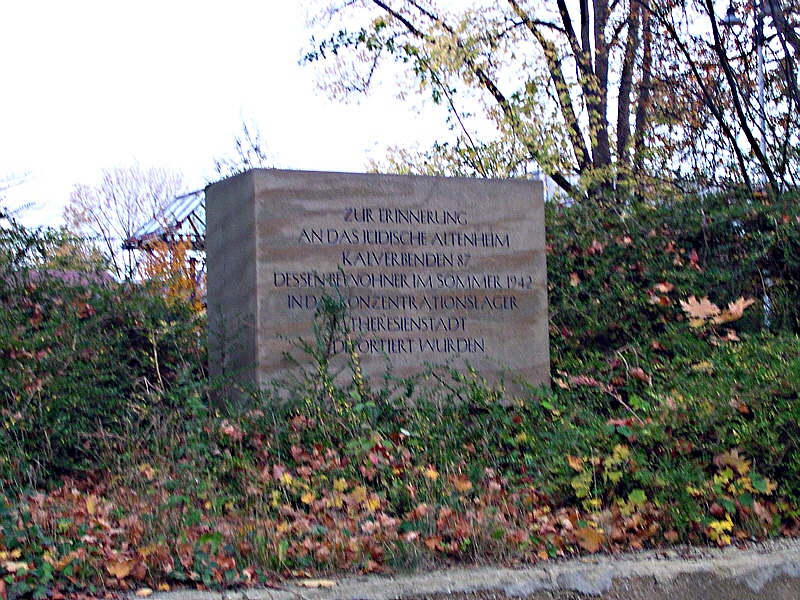

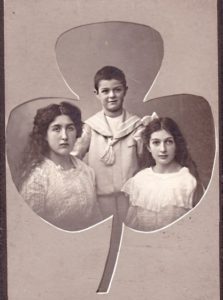

Aron Geld wurde am 20. August 1920 in Frankfurt am Main geboren. Er stammte aus einer frommen polnisch-jüdischen Familie mit sechs Kindern, ein Bruder verstarb bereits als Kleinkind. Sein Vater Naftali betrieb in der damaligen Obermainstraße 28, seit 1921 zugleich die Familienwohnung, eine Uhrenreparaturwerkstatt. Im März 1933 floh Naftali Geld aus Nazideutschland nach Paris, seine Frau Brakha folgte mit Arons vier Geschwistern nach. Ende 1934 erreichte die Familie Geld das damalige britische Mandatsgebiet Palästina mit hohen Einreisehürden. Wohl deshalb musste sie Aron, welcher an einer chronischen Beinlähmung litt, in Frankfurt zurücklassen. Um 1934 fand der Jugendliche Aufnahme im Gumpertz’schen Siechenhaus, einem orthodox-jüdischen Pflegeheim im Röderbergweg zur Langzeitversorgung Bedürftiger mit chronischen Leiden; unter den mehrheitlich älteren Bewohner/-innen war er vermutlich das „Nesthäkchen“. Mit Freude begleitete Arons neue Familie, die „Kehilloh Gumpertz“, seine Ausbildung zum Chasan (Kantor und Vorbeter in der Synagoge) – bis zu dem Tag der von den NS-Behörden angeordneten Zwangsräumung. Es war der 7. April 1941, ein Montag. Binnen 24 Stunden wurden die teils bettlägerigen Bewohner/innen in die eilends eingerichtete Alten- und Siechenabteilung des (für eine Langzeitversorgung gar nicht ausgerichteten) Krankenhauses der Israelitischen Gemeinde in der Gagernstraße 36 zusammengepfercht. Diejenigen, die nicht bereits in der Klinik verstarben, erlitten am 18. August 1942 – zwei Tage vor Aron Gelds 22. Geburtstag – zusammen mit dem Gumpertz’schen Personal die Deportation nach Theresienstadt. Im Lager ist die Stimme des begabten jungen Chasan am 12. April 1943 für immer verstummt (Seemann 2019: 163; JM Ffm Shoah Memorial; Terezin Opferdatenbank; Yad Vashem; s. auch Kingreen/ Eichler 2023: 125-133).

Der Fokus dieses Artikels liegt auf Frankfurter oder von Frankfurt am Main aus verwalteten jüdischen Institutionen mit medizinischer, pflegerischer und therapeutischer Versorgung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen. In diesem Kontext kann etwa auf die Israelitische Waisenanstalt, das Erziehungsheim der Flersheim-Sichel-Stiftung oder das Kinderheim der Weiblichen Fürsorge (s. auch Mahnkopp 2023) nicht näher eingegangen werden. Insbesondere nach den 1935 erlassenen „Nürnberger Rassegesetzen“ hatten wegen physischer, psychischer oder mentaler Einschränkungen besonders schutzbedürftige Kinder und Jugendliche jüdischer Herkunft auch noch unter den gezielt gesteigerten antisemitischen Ausgrenzungen und Angriffen des NS-Staates zu leiden. Der britische Historiker Simon Parkin gab zudem zu bedenken: „Unter einem Regime zu leben, das einen selbst und die eigene Familie ausbeuten, unsichtbar machen oder gar töten will, übt einen bedrückenden und verstörenden psychischen Druck auf die menschliche Seele aus (…)“ (Parkin 2023: 70). Wie bei Aron Geld blieb Kindern mit gesundheitlichen Einschränkungen die Flucht aus Nazideutschland gemeinsam mit Angehörigen oder durch Kinderrettungsaktionen (für Frankfurt a.M. Rieber/ Lieberz-Groß 2018; Hebauf 2022; s. auch Maierhof u.a. 2004) häufig verwehrt.

Bislang kennt niemand ihre genaue Zahl. Hinweise für die weitere Spurensuche übermittelt das Online-Portal Shoah Memorial Frankfurt, das ab dem Geburtsjahr 1920 die Namen und Daten von 1.283 aus Frankfurt a.M. deportierten Kindern und jungen Menschen verzeichnet (JM Ffm Shoah Memorial, Stand: 23.03.2024).

![Gedenkblatt für die in Frankfurt am Main geborene Inge Regina Heippert (geb. 1932, Schwester von Lydia Heippert), nach heutiger Kenntnis Opfer der NS-Massenerschießungen am 25.11.1941 in Kaunas/Kowno, Litauen – © Credit of Yad Vashem, Jerusalem (s. auch JM Ffm Shoah Memorial) [23.03.2024])](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/Heippert-Inge-Yad-Vashem-b.jpg)

![Gedenkblatt für die in Frankfurt am Main geborene Lydia Heippert (geb. 1938, Schwester von Inge Regina Heippert), nach heutiger Kenntnis Opfer der NS-Massenerschießungen am 25.11.1941 in Kaunas/Kowno, Litauen – © Credit of Yad Vashem, Jerusalem (s. auch JM Ffm Shoah Memorial) [23.03.2024])](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/Heippert-Lydia-Yad-Vashem-b.jpg)

![Edith (Siesel) Einhorn (1930 [Frankfurt a.M.] – 1944 Vernichtungslager Auschwitz), ohne Jahr, u.a. Kinderheim der Weiblichen Fürsorge, Frankfurt a.M. – © Credit of Yad Vashem, Jerusalem (s. auch Mahnkopp 2023; JM Ffm Shoah Memorial; Stolpersteine Ffm [23.03.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/EinhornEdith-Yad-Vashem-Stolpersteine-Ffm-b.jpg)

![Horst Bergmann (1926 Frankfurt a.M. – 1942 Vernichtungslager Majdanek), ohne Jahr, u.a. Israelitisches Kinderheim Diez an der Lahn, Israelitische Waisenanstalt Frankfurt a.M. – © Credit of Yad Vashem, Jerusalem (s. auch JM Ffm Shoah Memorial; Stolpersteine Ffm [23.03.2024])](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/BergmannHorst-Yad-Vashem-b.jpg)

![Kurt de Jong (1932 Frankfurt a.M. – 1942 Vernichtungslager Auschwitz) – © Credit of Yad Vashem, Jerusalem (s. auch JM Ffm Shoah Memorial; Stolpersteine Ffm [23.03.2024])](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/JongKurt-Yad-Vashem-b.jpg)

Biografische Daten und teils sogar gerettete Fotografien übermitteln neben Shoah Memorial Frankfurt und der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem für Frankfurt auch die Internetseiten der Erinnerungsprojekte Stolpersteine in Frankfurt am Main (Stolpersteine Ffm), Jüdisches Leben in Frankfurt (Jüdisches Leben Ffm) oder Platz der vergessenen Kinder: Das Kinderhaus der Weiblichen Fürsorge e.V. (Mahnkopp 2023). Insgesamt aber erweist sich die Quellenlage vor allem wegen fehlender Personal- und Krankenakten auch hier als disparat. Deshalb liest sich im Folgenden auch dieser Beitrag als eine mosaikförmige Zusammenschau – und zugleich als Ermutigung zu weiterer Forschungs- und Erinnerungsarbeit.

Jüdische Frankfurter Stiftungen der Kinderpflege

Die Lebensspuren der aus Polen stammenden Frankfurter jüdischen Geschwister Edith (geb. 1930) und David Einhorn (geb. 1932) enden im Vernichtungslager Auschwitz. Über ihren Gesundheitszustand vor der Shoah ist wenig bekannt, doch lässt ihre Familienbiografie – aufgezeichnet auf der Internetseite https://frankfurt.de/frankfurt-entdecken-und-erleben/stadtportrait/stadtgeschichte/stolpersteine/stolpersteine-im-ostend/familien/einhorn-sabine-philipp-mendel-bertha-josef-karniel-edith-und-david (Stolpersteine Ffm: Stolperstein-Biographien im Ostend) – schwierige soziale Verhältnisse und unstete Heimkindheiten vermuten (s. auch Mahnkopp 2023). Möglicherweise halfen ihnen Kinderpflege-Stiftungen aus dem Frankfurter jüdischen Bürgertum (Schiebler 1994: 157-166); sie sind durch ihre zwangsweise NS-Auflösung heute kaum noch bekannt. Erwähnt sei etwa die 1899 errichtete Achille Alexandre’sche Bikkur Cholim-Stiftung, welche „kranke israelitische Kinder bis zum 13. Lebensjahr mit Medikamenten und Barmitteln“ unterstützte (ebd.: 158). Leitendes Verwaltungsmitglied war 1917 mit Lyon Seeligmann (1866 – 1948 im Londoner Exil, Bankhaus Mainz & Seeligmann) ein Schwiegersohn des Zedaka-Organisators Michael Moses Mainz (Seemann 2023); der Verbleib der Stiftung ist bislang ungeklärt. Die 1916 gegründete selbständige Dr. Karl und Mathilde Kaufmann-Stiftung widmete ihre Erträge der Behandlung in Krankheitsfällen sowie von Kuraufenthalten für Kinder „jeden Alters und Glaubens“ (Schiebler 1994: 163). Im Vorstand wirkte 1917 u.a. Sanitätsrat Dr. med. John Rothschild (1869 – 1951 im Exil von Key Gardens/ New York), einer der ersten niedergelassenen Frankfurter Kinderärzte und langjähriger Stadtschularzt. Dank einer Schenkung der Brüder Max und Gustav Kaufmann zugunsten erholungsbedürftiger Kinder entstand im gleichen Gründungsjahr (1916) wie die Dr. Karl und Mathilde Kaufmann-Stiftung als unselbständige Stiftung der Stadt Frankfurt am Main die ebenfalls interkonfessionell angelegte Leopold H. Kaufmann-Stiftung. Unter dem Nationalsozialismus wurde das Restvermögen der Dr. Karl und Mathilde Kaufmann-Stiftung und vermutlich auch der Leopold H. Kaufmann-Stiftung im Jahr 1939 in die Frankfurter Jugendfürsorge-Stiftung eingegliedert (Schiebler 1994: 163; ISG FFM: Bestand A.30.02 Nr. 244; Arcinsys Hessen).

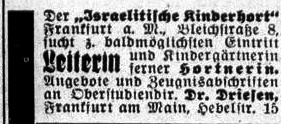

Weiter zu erforschen bleibt auch ein ambitioniertes Sozialprojekt der Frankfurter jüdischen Kinderpflege: die „Stiftung zur Erziehung geistig oder körperlich gefährdeter israelitischer Kinder (Israelitischer Kinderhort) e.V.“ in der damaligen Bleichstraße 8 (ISG FFM A.30.02 Nr. 223; HHStAW 519/3 Nr. 16340). Über das Wirken der anfänglichen „Stiftung für gebrechliche oder verwahrloste bedürftige israelitische Kinder“ – deren Vereinsgründung erfolgte nach Gerhard Schieblers Recherche im Jahr 1881 (Schiebler 1994: 166; s. auch Arnsberg 1983 Bd. 2: 119) – informierte der Pädiater, Sozialmediziner und Stadtverordnete Sanitätsrat Prof. Dr. Wilhelm Hanauer (1866–1940):

„Ihr Zweck ist, bedürftigen israelitischen Kindern, die mit körperlichen, geistigen oder sittlichen Gebrechen behaftet sind, Unterhalt, Kleidung und Erziehung oder sonst geeignete Beihilfe, unter anderem auch eine entsprechende Unterkunft und ärztliche Behandlung, zu gewähren und sie arbeits- und erwerbsfähig zu machen. 1912 wurden 29 Kinder unterstützt. Seit etwa 10 Jahren [um 1904, d.V.] hat diese Stiftung Kinderhorte errichtet (…).“

(Hanauer 1914: 52-53)

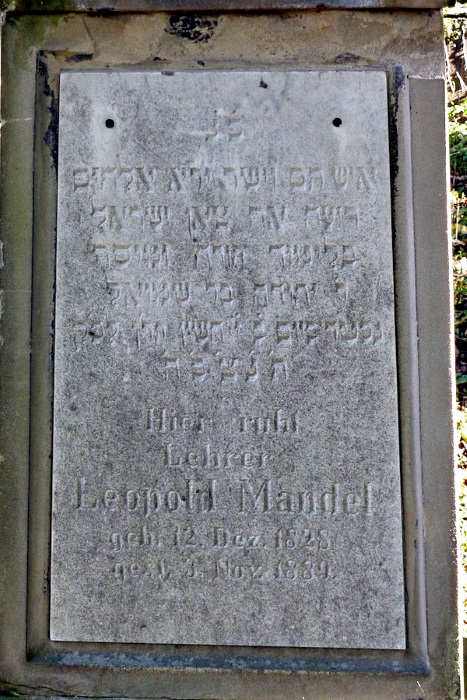

Die Horte der Stiftung zur Erziehung geistig oder körperlich gefährdeter israelitischer Kinder boten 70 Plätze für Mädchen und Jungen. Verbunden ist das Zedaka-Projekt vor allem mit den heute nicht mehr bekannten Namen des wohltätigen Ehepaares Moritz Metzger (1853-1915) und Ida Henriette Metzger geb. Kahn (1868-1934) (Einträge bei Geni: https://www.geni.com/people/Moritz-Metzger/6000000005934755245 und https://www.geni.com/people/Ida-Metzger/6000000005933795757 [23.03.2024]). Neben weiteren Ämtern im Dienste der Wohlfahrt für benachteiligte Kinder führte Moritz Metzger bis zu seinem Tod den Vorsitz der Stiftung (Kurznachruf in: NJP/FIF 13 (1915) 34, S. 4, online: UB JCS Ffm: Compact Memory, Judaica Frankfurt, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/2692957). Er verstarb 1915 vermutlich aus Kummer um seinen kurz zuvor im Ersten Weltkrieg gefallenen Sohn Franz – wohl das einzige Kind. Seine Witwe Ida Metzger übernahm den Vorsitz, ein Amt, das sie fast zwei Jahrzehnte lang bis zu ihrem eigenen Tod im Jahr 1934 ausübte. Stellvertretender Vorsitzender war in den 1930er Jahren der Direktor der Frankfurter jüdischen Schule Philanthropin Dr. phil. Otto Iwan Driesen (geb. 1875), ein höchst innovativer Pädagoge und Philologe sowie Bruder der Frankfurter Marcus Horovitz-Loge des jüdischen Ordens B’nai B’rith (Hoppe 2023; Seemann 2023; Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Driesen [23.03.2024]), dessen Leben vermutlich 1943 im Vernichtungslager Sobibor gewaltsam endete. Den Verein der Stiftung zur Erziehung geistig oder körperlich gefährdeter israelitischer Kinder (Israelitischer Kinderhort) lösten die Nationalsozialisten vermutlich im Jahr 1939 auf.

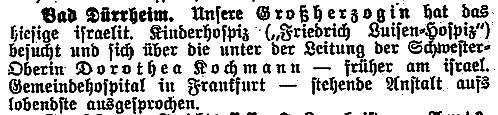

Jüdische Kur- und Therapieprojekte für Kinder und Jugendliche

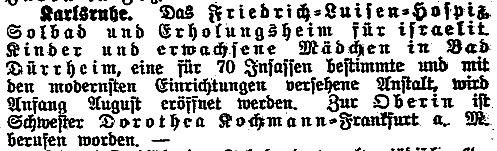

Als Vorstandsmitglieder des Raphael und Jeanette Ettlinger-Heims e.V. (Schiebler 1994: 160-161; Seemann 2023; HHStAW 518 Nr. 1274; Alemannia Judaica Hofheim) kümmerten sich Ida und Moritz Metzger überdies um ein von Frankfurt am Main aus gegründetes und verwaltetes Kinderkurheim in Hofheim am Taunus. Auch diese jüdische Institution lösten die NS-Behörden im Jahr 1939 gewaltsam auf (s. auch Andernacht/ Sterling 1963: 327); drei Jahre zuvor hatten sie bereits eine Sammlung zugunsten des Kinderheims beschlagnahmt (HHStAW 474/3 Nr. 936). Zum Hofheimer Projekt heißt es in einem Überblick über jüdische Kinderheilstätten, 1937 gedruckt im Gemeindeblatt der Deutsch-Israelitischen Gemeinde zu Hamburg:

„In den letzten fünf Jahren fanden in den Frühjahrs- und Herbstmonaten auch Erwachsene und Kinder von 4-6 Jahren Aufnahme. Zur Aufnahme gelangen Fälle wie Anämie, Rachitis, chronische Erkrankungen der Atmungsorgane, Herzneurose, ferner Rekonvaleszenten nach akuten Krankheiten. Heilverfahren: neben reichlicher und abwechslungsreicher Kost Höhensonne, Liegekur und medizinische Bäder.“

(Jüdische Kinderheilstätten 1937: 4)

Der Artikel erwähnt auch die ebenfalls von Frankfurt aus verwaltete Israelitische Kinderheilstätte zu Bad Nauheim (Schiebler 1994: 162; Kingreen 1999); bei Erscheinen des Beitrags (1937) war die Einrichtung bereits geschlossen:

„Außer Kindern mit Herzkrankheiten kommen vor allem auch solche mit Erkrankungen des Stoffwechsels, der Muskeln und Gelenke, Skrofulose, Rachitis, Blutarmut in Frage. (…) Zur Aufnahme kommen Kinder von 4-16 Jahren.“

(Jüdische Kinderheilstätten 1937: 4)

Die NS-„Arisierung“ beider Kurheime bedeutete eine weitere drastische Einschränkung der Genesungs- und Erholungsmöglichkeiten für jüdische Mädchen und Jungen; die letzten Schutzräume wurden ihnen genommen.

Der Kalmenhof und seine Jüdische Abteilung

![Kalmenhof in Idstein (Taunus): Gründungstafel mit den Namen von Rudolph Ehlers, Charles L. Hallgarten und August von Hergenhahn, 1952 – Nachweis: Fotoaufnahme 15.11.2010 (Frank Winkelmann), Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ausstellung_Kalmenhof_002.JPG?uselang=de [24.03.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/Kalmenhof-Gedenktafel-2010-Wikimedia-b.jpg)

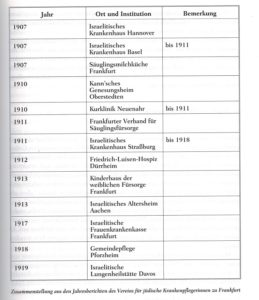

Überregionale Bekanntheit erlangte die interkonfessionelle Heil- und Pflegeeinrichtung Kalmenhof in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) mit einer eigenen Jüdischen Abteilung, heute eine sozial- und heilpädagogische Einrichtung (mit Gedenkstätte) der Vitos Teilhabe (Vitos GmbH, Landeswohlfahrtsverband Hessen, https://www.vitos.de/gesellschaften/vitos-teilhabe [23.03.2024]). 1888 auf Initiative jüdischer und christlicher Bürger/innen – vor allem des Frankfurter jüdischen Sozialreformers Charles L. Hallgarten (1838-1908) und seiner Gattin Elise geb. Mainzer (1840-1895) – errichtet, genoss der Kalmenhof (zu Anfang: „Calmenhof“) den Ruf einer humanitären Reformanstalt. Dann folgte mit dem Nationalsozialismus der Absturz in die rassenideologische Menschenfeindlichkeit: Der Kalmenhof wurde „Zwischenanstalt“ für die NS-Tötungsanstalt Hadamar; in der Kinderfachabteilung seines Krankenhauses fielen Hunderte von Kindern und jungen Menschen dem NS-„Euthanasie“-Massenmord zum Opfer (einführend Wikipedia mit Literaturhinweisen: https://de.wikipedia.org/wiki/Kalmenhof; HHStAW Bestand 430/3: Landesheilanstalten: Heilerziehungsanstalt Kalmenhof in Idstein [mit ausführlicher Bestandsgeschichte] sowie weitere Einträge bei Arcinsys Hessen; Schneider, Christoph 2024 (im Erscheinen): Der Kalmenhof. NS- „Euthanasie“ und ihre Nachgeschichte. Paderborn; die Erinnerungsseiten Gedenkort Kalmenhof: https://www.gedenkort-kalmenhof.de sowie https://www.kalmenhof-gedenken.de [23.03.2024]).

Gewaltsam aufgelöst wurde auch die Jüdische Abteilung der damaligen „Heilerziehungsanstalt“ Kalmenhof, eingerichtet in den 1920er Jahren eingerichtet und verwaltet durch den Hessischen Landesverband für Jüdische Wohlfahrtspflege mit Sitz in Frankfurt, Lange Straße 30 (Kalmenhof 1925 u. 1930; Schiebler 1994: 159; s. auch Alemannia Judaica Idstein). Es wurde Religionsunterricht angeboten und am 21. September 1924, wie das orthodox-jüdische Presseorgan Der Israelit berichtete, eine „rituelle Küche“ im Heim eröffnet:

„Hier wird von jüdischem Personal nach den strengen Vorschriften ihres Glaubens für die jüdischen Zöglinge gekocht und gegessen. Der Vorstand der Anstalt hat durch diese Einrichtung gezeigt, dass es ihm ernst ist mit der Ausübung wirklicher Toleranz, nicht in dem Sinne einer Verwischung der religiösen Eigentümlichkeiten und des Aufgehens des konfessionellen Lehrgutes in einem allgemeinen religiösen Bildungsbrei, sondern in der Achtung und gegenseitigen Anerkennung der religiösen Eigenart, wohl wissend, welche starken erziehlichen Kräfte gerade für Schwachsinnige [damals eine gängige Bezeichnung, d.V.] in der Ausübung des religiösen Kultus ruhen.“

(Kalmenhof 1925 [Orthografie nach Original])

Über Herkunft, Alter und Ausbildung der jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner des Kalmenhofs im Jahr 1930 erfahren wir aus der Zeitschrift der Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden:

„Von den 152 jüdischen Zöglingen im Jahre 1930 waren 125 männlich, 27 weiblich, 33 im Alter von 6 bis 14, 68 im Alter von 14 bis 21, und 49 über 21 Jahre alt (bei zweien fehlen die Angaben). Von den 152 Pfleglingen waren 39 vor ihrer Einweisung nach Idstein schon in einer Anstalt untergebracht. In 55 Fällen lag Geisteskrankheit in der Familie vor.

(Kalmenhof 1930: 482-483 [Orthografie nach Original])

35 Pfleglinge sind in Hessen geboren, davon 14 in Frankfurt a.M., aus Berlin stammen 15, aus Hamburg 13, aus der Rheinprovinz sind 21 Zöglinge in der Anstalt untergebracht worden, davon 10 aus Köln; aus Westfalen wurden der Anstalt 11, aus Bayern 9, aus Hannover 4, aus Thüringen, Sachsen und Baden je 3, aus dem Saargebiet und Schlesien je 2, aus Ostpreußen, Pommern, Westpreußen und Württemberg je 1 Pflegling überwiesen. Aus Polen stammen 10 Zöglinge, aus der Tschechei 3, aus Palästina, der Schweiz und Griechenland je 2 Pfleglinge, aus Amerika, Rußland, Holland, Elsaß, Belgien und Aegypten je 1. (…) Die größte Zahl der in der Heilerziehungsanstalt befindlichen Pfleglinge (53 [sic!]) ist dauernd anstaltsbedürftig (…).

41 Zöglinge machen eine handwerkliche Ausbildung durch (Korbmacher, Bürstenmacher, Buchbinder, Schneider, Spengler, Schreiner, Sattler, Bäcker, Schlosser, Buchdrucker, Schuhmacher), 16 werden im Haushalt beschäftigt (Nähstube, Küche, Plätterei [Bügeln von Wäsche, d.V.], Haushalt, Hausbursche). 19 Pfleglinge werden in der Landwirtschaft und in der Gärtnerei ausgebildet. Sonstigen Berufen konnten 8 Personen zugeführt werden (Hilfsarbeit, Kinderpflege, Büro, Lagerverwalter), 32 Kinder gingen noch zur Schule, 36 Pfleglinge können keinen Beruf ausüben.“

Noch 1932 waren nach Auskunft des Wiesbadener Oberkantors und Lehrers Saul Lilienthal (1877 – 1944 Vernichtungslager Auschwitz) 150 von insgesamt 750 „Pfleglingen“ des Kalmenhofs jüdisch, in der Jüdischen Abteilung betreut von einem Lehrer, einem Gehilfen und einer Köchin. Unter dem Nationalsozialismus sank ihre Zahl bis 1935/36 auf nur noch etwa 60 jüdische Bewohner/innen (Lilienthal S. 1936: 396). Die Jüdische Abteilung hörte auf zu existieren. Die Rekonstruktion der Biografien und der NS-Verfolgung jüdischer Heimbewohner/innen gestaltet sich insgesamt als schwierig (s. auch Lilienthal G. 2009; Hinz-Wessels 2013), doch liegen dank der Historikerin Martina Hartmann-Menz Informationen zu einem jüdischen Gepflegten des Kalmenhofs vor: Semi Rothschild (geb. 1911), „im Juni 1930 in die Heilerziehungsanstalt Kamenhof in Idstein überwiesen“ (Hartmann-Menz o.J.). Nach der NS-Schließung der Jüdischen Abteilung erkämpfte Semi Rothschilds Vater 1936 die Entlassung seines Sohnes, konnte aber dessen Zwangssterilisierung auf Antrag der Kalmenhof-Anstaltsleitung wegen angeblichen „angeborenen Schwachsinns“ nicht verhindern. Semi Rothschild kehrte zu seiner Familie zurück. Vermutlich 1942 wurde er zusammen mit seinen Eltern im Ghetto von Riga (Lettland) ermordet (ebd.; siehe zu Albert Wolf (1892-1941), einem weiteren jüdischen Kalmenhof-Bewohner, Flick 2023).

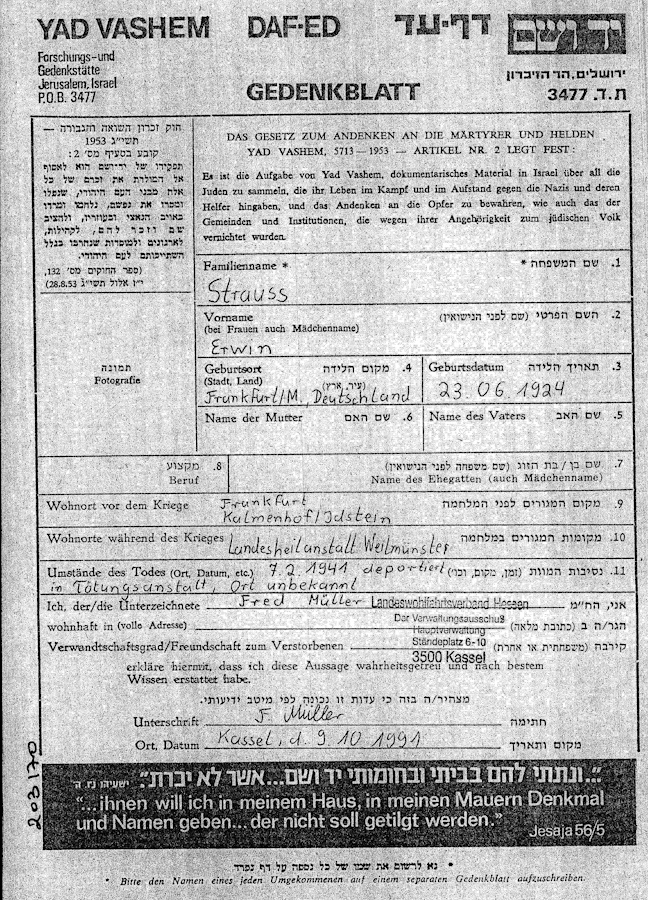

Von weiteren namentlich bekannten Kalmenhof-Bewohner/-innen jüdischer Herkunft ist nicht überliefert, ob sie wie Semi Rothschild ebenfalls aus frommen Familien stammten und in der Jüdischen Abteilung betreut wurden. Hierzu gehören Julius Steinberger (geb. 1917) und Erwin Strauss (geb. 1924), beide in Frankfurt am Main geboren: Sie gingen mit ihrer Verlegung vom Kalmenhof über die Landesheilanstalt Weilmünster in die Tötungsanstalt Hadamar, wo beide am 7. Februar 1941 ermordet wurden, den gleichen Leidensweg (BArch Gedenkbuch; Yad Vashem).

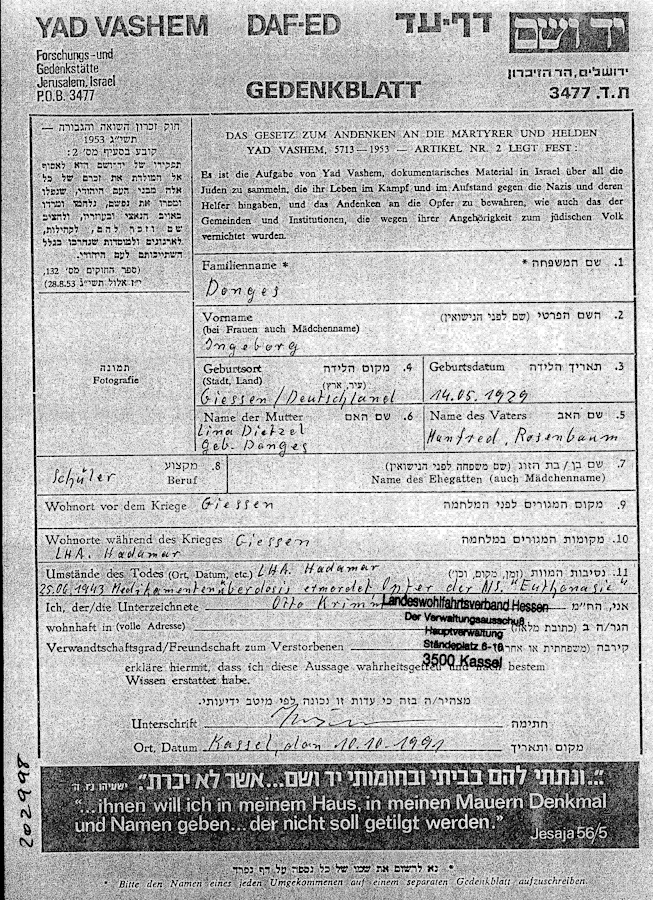

Zu der 1926 ebenfalls in Frankfurt am Main geborenen Lieselotte (Liselotte) Wagner lautet der Eintrag im Online-Portal Shoah Memorial Frankfurt: „Einweisung unbekannten Datums in die Heil- und Pflegeanstalt Kalmenhof (Idstein). Verlegung am 5. Juni 1943 in die Tötungsanstalt Hadamar, wo Lieselotte Wagner nach nationalsozialistischer Definition als ,halbjüdisches Kind’ registriert war“ (zit. n. JM Ffm Shoah Memorial [23.03.2024]). Nur zwei Tage später wird die Jugendliche in Hadamar ermordet (BArch Gedenkbuch). Aus einer durch die NS-„Rassengesetze“ verbotenen jüdisch-nichtjüdischen Beziehung stammte auch die 1929 in Gießen geborene Ingeborg Donges, wohnhaft in Gießen, Idstein (Heil- und Pflegeanstalt Kalmenhof) sowie in Wetzlar (Städtisches Kinderheim) (BArch Gedenkbuch; Yad Vashem). Nach einem Monat Aufenthalt in der Anstalt Hadamar wird sie dort am 25. Juni 1943 durch eine Medikamentenüberdosis ermordet.

Ingeborg Donges’ jüdischer Vater ist möglicherweise identisch mit dem in Gießen wohnhaften Manfred Rosenbaum (geb. 1905), welcher im August 1933 nach Frankreich floh, leider entdeckt und über das Sammellager Drancy 1942 nach Auschwitz und von dort 1944 nach Buchenwald deportiert wurde. In Buchenwald verstarb er nach bisherigem Kenntnisstand am 22. Mai 1945 (nach der Befreiung). Von der Mutter Lina Dietzel (geb. Donges) ist lediglich der Name überliefert.

Die Erinnerungsarbeit rund um den Kalmenhof ist noch längst nicht beendet.

![Das Hauptgebäude des Kalmenhofs in Idstein, 2011 – Nachweis: Frank Winkelmann, Saibo, Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hauptgeb%C3%A4ude_Kalmenhof-2.JPG [23.03.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/Kalmenhof-Hauptgebaeude-2011-Wikimedia-b.jpg)

Spurensuche: NS-verfolgte Kinder und Jugendliche im Rothschild’schen Kinderhospital und im Frankfurter Jüdischen Krankenhaus

Im Juni 1941 schlossen die NS-Behörden zwangsweise das Mathilde von Rothschild’sche Kinderhospital (1886-1941) im Röderbergweg 109 (heute Habsburgerallee 112), eine der Pflege- und Wohlfahrtsinstitutionen der neo-orthodoxen Israelitischen Religionsgesellschaft (Austrittsgemeinde). Die Klinik hatte bis 1927 bedürftige Kinder beiderlei Geschlechts behandelt, spezialisierte sich aber vermutlich inflationsbedingt qua Satzungsänderung auf die (weiterhin unentgeltliche) Behandlung von Mädchen im Alter von vier bis 14 Jahren; 1932 versorgte sie 140 kleine Patientinnen. Unter der NS-Verfolgung stieg deren Zahl durch die zunehmende Verdrängung antisemitisch verfolgter Kinder und Jugendlicher aus als „arisch“ kategorisierten Krankenhäusern, so im Jahr 1937 auf 155 Patientinnen (s. auch Seemann 2016; Schiebler 1994: 165-166). Auch diese Institution stand im Fadenkreuz NS-behördlicher Schikanen und Gestapo-Hausdurchsuchungen. Am 28. September 1940 kam es zur Eingliederung der Trägerstiftung in die vom NS-Reichssicherheitshauptamt und der Gestapo kontrollierte Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. Im Rahmen der Zwangsschließung im Juni 1941 „erwarb“ die Stadt Frankfurt am Main Liegenschaft, Gebäude und Inventar des Rothschild‘schen Kinderhospitals (mit Gartengrundstück an der angrenzenden Habsburger Allee). Am 12. Juli 1941 meldete der Gestapo-Beauftragte bei der Jüdischen Wohlfahrtspflege Ernst Holland an die Geheime Staatspolizei Frankfurt: „Die zusammenhängenden Liegenschaften Röderbergweg 97 und 109 und Rhönstraße 50 sind vom Bauamt, Raum- und Quartierbeschaffung[,] als Hilfskrankenhäuser sichergestellt“ (Andernacht/ Sterling 1963: 464, s. auch 272-275; ISG FFM: A.02.01 Nr. 9574, A.30.02 Nr. 400, A.62.02 Nr. 2141). Nach der Shoah und dem Zweiten Weltkrieg scheiterte der Versuch einer Wiederbelebung der Stiftung für das Mathilde von Rothschild‘sche Kinderhospital (Schiebler 1994: 166).

Vorgeblich auf Veranlassung der Reichsvereinigung der Juden war das dem Rothschild’schen Kinderhospital benachbarte Georgine Sara von Rothschild’sche Hospital (1870-1941, Röderbergweg 93/97, heute Waldschmidtstraße 129-131) im Frühjahr 1941 mit dem Krankenhaus der Israelitischen Gemeinde zusammengelegt worden (Andernacht/ Sterling 1963: 463f.; s. auch Mainz 1946: 249-250; Karpf 2003; Schiebler 1994: 145f.; Steppe 1997: 237-240; 245f.; ISG FFM: A.12.03 Nr. 686 u. Nr. 687). Das Rothschild’sche Kinderhospital verlor bis zu seiner endgültigen Schließung jegliche Finanzierung; in Behandlung befindliche kleine Patientinnen und noch vorhandenes Personal wurden in das Krankenhaus Gagernstraße eingewiesen. Zu diesem Zeitpunkt herrschten in dieser letzten Frankfurter jüdischen Klinik bereits drangvolle Enge und infolge von KZ-Einweisungen und NS-Vertreibungen eine hohe Fluktuation an medizinischem, pflegerischem und technischem Personal. Das hierfür gar nicht ausgestattete Krankenhaus musste neben der bereits erwähnten Einrichtung einer „Alten- und Siechenabteilung“ zudem behördlich eingewiesene „Leicht-Gemütskranke“ unterbringen. Eine Kinderabteilung ist in den bisher vorliegenden lückenhaften Quellen zur NS-Zeit nicht eigens erwähnt, doch befanden sich laut der Festschrift zur Eröffnung des Klinikneubaus im Mai 1914 im 1. Obergeschoss des Hauptgebäudes „Kindersaal und Säuglingszimmer“ (Festschrift Krankenhaus Gagernstraße 1914: 63). Als verheerende Wirkung der „Nürnberger Rassegesetze“ und damit verbunden der antisemitischen Aufspaltung des Gesundheitswesens kamen behandlungsbedürftige jüdische Kinder nur noch im Krankenhaus Gagernstraße unter. Diese letzte Zuflucht organisierten die NS-Behörden als Sammelstelle vor den Deportationen: „1942 sind fast 400 Menschen im Krankenhaus als Patienten untergebracht, dazu über 100 Angestellte und 37 Lehrschwestern. Bis Oktober 1942 wird das Krankenhaus vollständig geräumt (…)“ (Steppe 1997: 246).

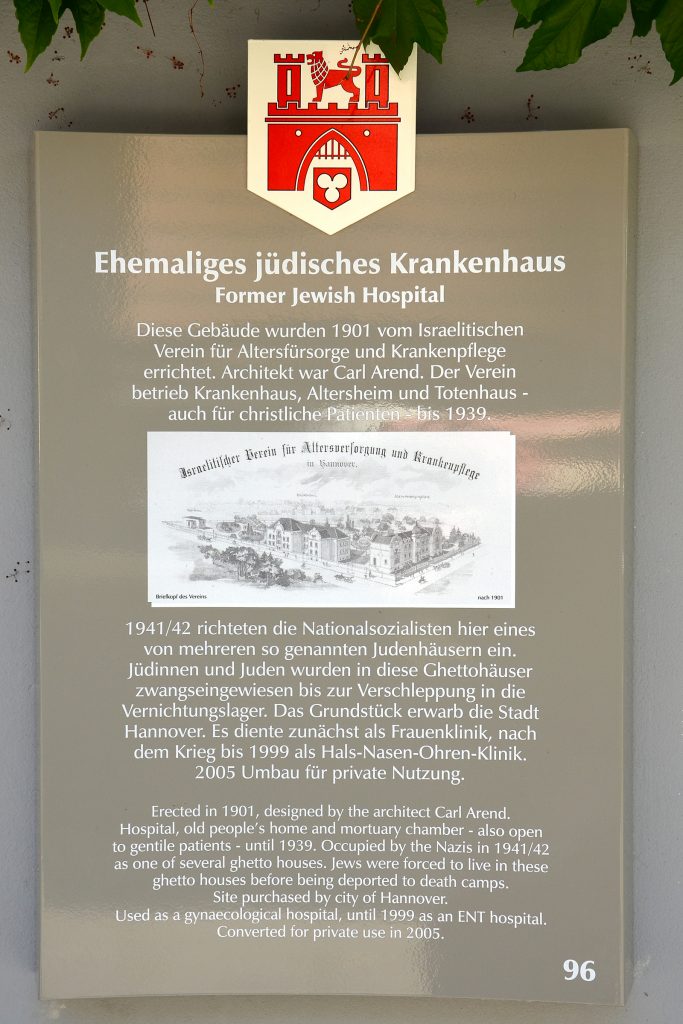

Aufgrund der zeitlichen begrenzten Verweildauer und „verschollener“ Akten und Dokumente sind von den im Krankenhaus Gagernstraße vor der NS-Zwangsräumung befindlichen Kinder und Jugendlichen nur wenige Namen überliefert – mit Ausnahme einer jungen Patientin: Inge Simon wurde am 29. September 1925 in Berlin geboren und wohnte mit ihrer Familie in Arnstadt (Thüringen), wo der Vater ein Geschäft für Herrenmoden führte. Ihr älterer Bruder flüchtete 1938 mit 17 Jahren in das damalige britische Mandatsgebiet Palästina und lebte zuletzt als Dov Shimoni in Israel. Inge Simon selbst wurde – vorgeblich wegen des Verdachts auf Tuberkulose – am 1. November 1940 „in ein Heim verschickt“ (Tittelbach-Helmrich 1999: 32; s. auch Gedenkbuch Thüringen). Wie sie nach Hessen gelangte und wo sie dort unterkam, ist bislang unbekannt. Vermutlich unter dem Eindruck der Deportation am 11. Juni 1942 – aus Frankfurt und dem Regierungsbezirk Wiesbaden in die Region Lublin (Majdanek, Sobibor) (Kingreen/Eichler 2023: 117-122) – unternahm sie einen Suizidversuch und verstarb am 15. Juni 1942 mit 16 Jahren im Krankenhaus Gagernstraße. Möglicherweise hatte sie zuvor auch von der Deportation ihrer Eltern erfahren: Ilka Julia geb. Brandt und Georg Simon wurden beide am 10. Mai 1942 über Weimar und Leipzig in das Ghetto Belzyce (Region Lublin) verschleppt und in der Shoah ermordet.

![„Stolperstein“ für Inge Simon in Arnstadt, Rosenstraße 10 – Nachweis: © Aschroet, 17.08.2014, https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stolperstein_Arnstadt_Rosenstra%C3%9Fe_10-Inge_Simon.JPG [23.03.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/SimonInge-Arnstadt-Wikimedia-b.jpg)

An Inge Simon erinnern ein Grabstein auf dem neueren Frankfurter Jüdischen Friedhof Eckenheimer Landstraße und ein „Stolperstein“ in ihrem langjährigen Heimatort Arnstadt (Rosenstraße 10). Die spätestens im Oktober 1942 abgeschlossene NS-Zwangsräumung des letzten Frankfurter jüdischen Krankenhauses Gagernstraße und die parallel stattfindenden Verschleppungen in die Todeslager musste sie nicht mehr erleben.

Anders erging es zwei weiteren Mädchen, die gemeinsam mit ihren Eltern in der Klinik wohnten: Inge Henriette Herlitz (geb. 1930) und Lieselotte Kahn (geb. 1937) (Strauß 2006; BArch Gedenkbuch; JM Ffm Shoah Memorial; Yad Vashem mit Abb. des Elternpaares Kahn). Inge und ihre Eltern, die Modistin Lina Herlitz geb. Stern (geb. 1904) und der Elektromonteur Sally Herlitz (1903-1992), waren 1938 unter der NS-Verfolgung aus Wachenbuchen (Maintal) nach Frankfurt a.M. gezogen (Peter Heckert: https://www.peterheckert.de/maintal/wachenbuchen [23.03.2024]). Im Krankenhaus Gagernstraße kam Lina Herlitz als Wirtschafterin unter. Über den Vater der kleinen Liselotte, dem Mediziner Dr. Edmund Kahn (geb. 1897), informiert das Gedenkbuch Karlsruhe: „Nach seiner Entlassung aus Buchenwald ging Edmund Kahn zu seiner Familie nach Karlsruhe. Nach langwierigen Bemühungen gelang es ihm schließlich, im September 1939 als angestellter Arzt am Israelitischen Krankenhaus in Frankfurt a.M. in der Gagernstraße 36 wieder eine Existenz zu finden. Auch Frau [Louise Flora Kahn geb. Dreyfuß, geb. 1908, d.V.] und Tochter zogen noch im gleichen Monat zu ihm nach Frankfurt; im Krankenhaus bekamen sie eine kleine Wohnung“ (Strauß 2006). Die Familien Herlitz und Kahn wurden am 24. September 1942 bei der zehnten großen Deportation aus Frankfurt „nach Osten“ verschleppt:

„Alle jüdischen Einrichtungen wie die Jüdischen Altersheime und das Jüdische Krankenhaus hatten durch die Transporte nach Theresienstadt ihre Bewohner verloren und mussten aufgelöst werden. Hierzu waren in Frankfurt a.M. noch mehrere jüngere Angestellte der Gemeinde mit ihren Familien verblieben, z.B. Krankenschwestern, Ärzte, Heimleiter und Handwerker. Nur zwei Wochen nach dem Abschluss der Deportationen nach Theresienstadt wurden auch sie deportiert: 237 Personen aus Frankfurt a.M. Infolge der Auflösung des Jüdischen Krankenhauses ist dessen Adresse ,Gagernstraße 36‘ auf der Namensliste der Deportierten 51mal [sic!] zu lesen.“

(Kingreen/ Eichler 2023: 179-193, hier S. 179)

Der Todestransport endete am Bahnhof von Raasiku in Estland. Dort trennte die SS Sally Herlitz und vermutlich auch Edmund Kahn von ihren Familien und deportierte sie als Zwangsarbeiter in weitere Lager. Inge Herlitz, Lieselotte Kahn und ihre Mütter gehören sehr wahrscheinlich zu den Opfern der von den deutschen Nationalsozialisten organisierten und von estländischen Kollaborateuren ausgeführten Massenerschießungen in den Dünen von Kalevi-Liiva: „Aus einem Bericht einer in Estland gebildeten sowjetischen Kommission zur Feststellung und Untersuchung nationalsozialistischer Verbrechen stammt die Information: Von der Bahnstation Raasiku fuhren die Busse in die Dünen an der Ostsee. Dort war in einer Talmulde ein großer Graben ausgehoben worden. Etwa 15 m vor der Grube hielten die Busse, die Menschen wurden heraus getrieben und musten sich nackt ausziehen. Sie wurden dann gezwungen, in den etwa 3 m tiefen Graben zu gehen, in den eine Art Rampe hinein führte. Dort wurden sie von einem estländischen Kommando von 6-8 Männern erschossen, erst die Erwachsenen, dann die Kinder. Die Leichen wurden mit Sand bedeckt“ (zit. n. Strauß 2006).

Von den Familien Herlitz und Kahn hat nur Inges Vater die Shoah überlebt: Sally Herlitz kehrte nach Frankfurt am Main zurück und verstarb dort am 20. März 1992 (Arcinsys Hesssen: Entschädigungsakte: HHStAW 518/1491; Kingreen/ Eichler 2023: 181, 191).

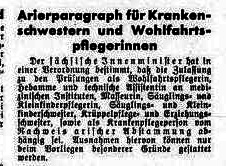

Ein unbekanntes Kapitel: freiberufliche Säuglings- und Kinderpflege unter der NS-Verfolgung

„Neuzeitl.[iche] Kinderernährung, Säuglingsturnen, Nähen und Arbeit von Kindersachen perfekt, übern.[immt] auch Haushaltspflichten (…)“, inserierte eine 46jährige Krankenpflegerin in der Jüdischen Rundschau vom 16. Juli 1937 (JR 42 (1937) 56, S. 14) auf ihrer Suche nach einer Anstellung als Säuglings- und Kinderschwester. Unter der NS-Verfolgung mehrten sich im Arbeitsfeld der freiberuflichen jüdischen Kinder- und Säuglingspflege in jüdischen Medien die Stellenannoncen und Stellengesuche. Pflegende jüdischer Herkunft hatten im Zuge der NS-Gleichschaltung oder „Arisierung“ von Kliniken und Kinder- und Säuglingsheimen ihren Arbeitsplatz verloren. Zugleich suchten junge jüdische Eltern dringend nach einer professionellen Betreuung ihrer Babys und Kleinkinder. Hieraus ergaben sich mitunter Optionen, gemeinsam mit den Arbeitgeber/-innen aus Nazideutschland zu emigrieren. Mit Blick auf das Exil ermutigen jüdische Gemeinden und Institutionen junge Frauen zum Beruf der Kinder- und Säuglingspflegerin.

In der Forschung fand die freiberufliche jüdische Säuglings- und Kinderpflege unter der NS-Verfolgung bislang wenig Beachtung. Für Frankfurt am Main sei an zwei in der Shoah vernichtete Frankfurter Ausbildungs-, Wohn- und Fürsorgestätten erinnert, welche besonders in der NS-Zeit Lehrgänge für die berufliche Kinder- und Säuglingspflege in Heimen oder Privathaushalten anboten und Kenntnisse in Krankenpflege vermittelten: die Jüdische Haushaltungsschule e.V. mit Mädchenwohnheim (1897 – um 1937, Königswarterstraße 20 [NS-Zeit: Quinckestraße]), vorwiegend getragen von weiblichen Mitgliedern der Frankfurter Israelitischen Gemeinde (Höxter 1925; Laquer 1931; Schiebler 1994: 24), und das Israelitische Mädchenheim (1908 – um 1937, Taunusplatz 17), gegründet durch die Frauenvereinigung der Frankfurt-Loge des jüdischen Ordens B’nai B’rith und geleitet von Logenschwester Dr. Camilla Burstyn-Tauber (1877[1879]–1951) (Wertheimer 1935; Seemann 2023: Kapitel 5).

Die hauswirtschaftliche Ausbildung in beiden Häusern legte bereits den Grundstein für spätere pflegerische und pädagogische Berufe (Schlesinger 1936); unter der NS-Verfolgung sollten Kinder- und Säuglingspflegekurse die Absolventinnen zunehmend auf die erzwungene Emigration und die Existenzbewältigung im Exil vorbereiten. In der deutsch-jüdischen Presse erschienen Inserate hilfesuchender Mütter und Väter, welche mit ihren Säuglingen oder Kleinkindern, auch wenn sie krank waren, aus Nazideutschland flüchten mussten. Sie suchten eine zuverlässige Pflegekraft, die sich zugleich als Haushälterin und Köchin bewährte.

Am Ende widmet sich der Beitrag zwei in der Shoah ermordeten Frankfurter Kinderpflegerinnen: Resi Jelen und Nelly Ginsberg, aus osteuropäisch-jüdischen Familien stammend, waren beide Schülerinnen der Jüdischen Haushaltungsschule. Der Vater von Resi (Rosa) Jelen (geb. 1916 in Frankfurt a.M. – [1943]) war Mitglied der bereits erwähnten neo-orthodoxen Israelitischen Religionsgesellschaft, Resi Jelen selbst im Jugendbund „Esra“ aktiv. Nach der Jüdischen Volksschule besuchte sie von 1931 bis 1933 die Jüdische Haushaltungsschule und arbeitete fortan als Kinderpflegerin bei einem Kinderarzt. Laut Angaben des Shoah Memorial Frankfurt wurde Resi Jelen „vermutlich 1943 zusammen mit ihrer Mutter in ein Konzentrations- oder Vernichtungslager verschleppt. Datum und Umstände ihres Todes sind nicht bekannt“ (JM Ffm Shoah Memorial). Nelly (Nechama, Nechuma, Nelli) Ginsberg (1903 geb. in Wischnitz, Polen) war polnische Staatsangehörige und kam vermutlich 1908 als Kind nach Frankfurt am Main. Nach dem Besuch der Jüdischen Volksschule und seit etwa 1917 der Jüdischen Haushaltungsschule arbeitete sie als Kinderpflegerin und Haushälterin. Am 28. Oktober 1938 war sie sehr wahrscheinlich von den NS-Massenabschiebungen nach Polen (euphemistisch: „Polen-Aktion“) betroffen, konnte aber nach Frankfurt zurückkehren. „Von dort wurde Nelly Ginsberg am 11. November 1941 bei der zweiten großen Deportation aus Frankfurt in das Getto Minsk verschleppt, wo sie wahrscheinlich ermordet wurde“ (JM Ffm Shoah Memorial).

Zahlreiche Biografien aus der Kinder- und Säuglingspflege bleiben noch zu erforschen.

Wichtige Anregungen für diesen Beitrag verdankt die Verfasserin insbesondere den Forschungen der Historikerin Martina Hartmann-Menz und dem verdienstvollen Internetportal Shoah Memorial Frankfurt des Jüdischen Museums Frankfurt.

Birgit Seemann, März 2024

Quellen- und Literaturverzeichnis

Ungedruckte und digitalisierte Quellen

HHStAW: Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden

• Bestand 474/3 Nr. 936: Beschlagnahmung einer Sammlung für das Raphael und Jeanette Ettlinger-Heim, Verein für erholungsbedürftige jüdische Kinder E.V., in Hofheim am Taunus im Jahre 1936, Laufzeit: (1934–1937) 1938

• Bestand 518 Nr. 1274: Jüdische Gemeinde Hofheim: Raphael und Jeanette Ettlinger’sches Kinderheim

• Bestand 519/3 Nr. 16340: Stiftung zur Erziehung körperlich oder geistig gefährdeter israelitischer Kinder, Sitz: Frankfurt a.M. (Devisenakte, Laufzeit: 1939)

ISG FFM: Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main

• Bestand A.02.01 Nr. 9574: Mathilde von Rothschild’sches Kinderhospital (Sachakte, 1938–1940, 1951)

• Bestand A.12.03 Nr. 686: Gagernstraße, Nr. 36: Israelisches [sic!] Krankenhaus: Erfassung der Hausbewohner, erstellt im 5. Polizeirevier (S. 477-480 fehlen) sowie Bestand A.12.03 Nr. 687 (eingeschränkte Nutzung beider Akten bis 2045)

• Bestand A.30.02 Nr. 223: Verein für gebrechliche oder verwahrloste bedürftige israelitische Kinder e. V. von 1916 bzw. Israelitischer Kinderhort (Laufzeit: 1916, 1934–1954)

• Bestand A.30.02 Nr. 244: Dr.-Karl-und-Mathilde-Kaufmann-Stiftung von 1916, Laufzeit 1916, 1934–1940 [„Für die Erholung sowie Behandlung kranker bedürftiger Kinder. 1939 eingegliedert in die Jugendfürsorgestiftung“, vgl. Arcinsys Hessen]

• Bestand A.30.02 Nr. 400: Mathilde von Rothschild’sches Kinderhospital: Zur unentgeltlichen Versorgung von israelitischen Mädchen. 1940 eingegliedert in die Reichsvereinigung der Juden (1903–1967) (enthält u.a. Satzungen von 1903 und 1927, als Ms. gedr.)

• Bestand A.62.02 Nr. 2141: Erwerb von 15 Grundstücken der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland durch die Stadt Frankfurt: Röderbergweg 77 (ehem. israelitische Versorgungsanstalt), Röderbergweg 87 (ehem. israelitisches Waisenhaus), Röderbergweg 93 (ehem. Ärztehaus des Rothschild‘schen Krankenhauses), Röderbergweg 97 (ehem. von Rothschild’sche Georgine Sara Stiftung für erkrankte fremde Israeliten), Röderbergweg 109 (ehem. Rothschild’sches Kinderhospital), Grundstück an der Habsburger Allee (Garten zum Kinderhospital Röderbergweg 109) (…). – (Sachakte, 1942–1943)

UB JCS Ffm: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M.

• Frankfurter Adressbücher online: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/periodika/nav/classification/8688176

• Judaica Ffm: Judaica Frankfurt, Digitale Sammlung: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/judaica/nav/index/all

Literatur und Internetquellen [zuletzt aufgerufen am 23.03.2024]

Andernacht, Dietrich/ Sterling, Eleonore (Bearb.) 1963: Dokumente zur Geschichte der Frankfurter Juden 1933–1945. Hg.: Kommission zur Erforschung der Geschichte der Frankfurter Juden. Frankfurt a.M.

Arnsberg, Paul 1983: Die Geschichte der Frankfurter Juden seit der Französischen Revolution. Darmstadt. – Bd. 1: Der Gang der Ereignisse – Bd. 2: Struktur und Aktivitäten der Frankfurter Juden von 1789 bis zu deren Vernichtung in der nationalsozialistischen Ära. Handbuch – Bd. 3: Biographisches Lexikon der Juden in den Bereichen: Wissenschaft, Kultur, Bildung, Öffentlichkeitsarbeit in Frankfurt am Main. Darmstadt

Beddies, Thomas (Hg.) 2012: Im Gedenken der Kinder. Die Kinderärzte und die Verbrechen an Kindern in der NS-Zeit / In memory of the children. Hg. im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ). Berlin

Dieckmann, Rebekka 2023: Psychiatrische Zwischenanstalten: Wartestationen auf den Tod. Forschungsprojekt zu NS-Euthanasie. [Mit Abb.]. Stand: 19.09.2023, https://www.hessenschau.de/gesellschaft/forschungsprojekt-zu-ns-euthanasie-psychiatrische-zwischenanstalten—wartestationen-auf-den-tod-v1,zwischenanstalten-104.html

Drexler-Gormann, Birgit 2009: Jüdische Ärzte in Frankfurt am Main 1933–1945. Isolation, Vertreibung, Ermordung. Frankfurt a.M.

Festschrift Krankenhaus Gagernstraße 1914: Festschrift zur Einweihung des Neuen Krankenhauses der Israelitischen Gemeinde zu Frankfurt am Main. Historischer Teil von Dr. med. W. Hanauer, Baubeschreibung von den Architekten und Ärzten des Krankenhauses. Frankfurt a.M., Online-Ausgabe 2011: UB JCS Ffm: Judaica Ffm, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/judaicaffm/urn/urn:nbn:de:hebis:30:1-300863

Flick, Klaus 2023: Albert Wolf. In: ders.: Die „Judenhäuser“ in Wiesbaden. Ghettoisierung und Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung 1939 bis 1942. Stand der Bearbeitung: 15.09.2023, https://moebus-flick.de/die-judenhaeuser-wiesbadens/hermannstr-26/albert-wolf

Hanauer, Wilhelm 1914: Zur Geschichte der jüdischen Krankenpflege in Frankfurt a.M. In: Festschrift Krankenhaus Gagernstraße 1914: 7-54

Hartmann-Menz, Martina o.J. [2023]: Semi Rothschild ein jüdischer Bewohner der Heilerziehungs-anstalt Kalmenhof. In: Gedenkort Kalmenhof: https://www.gedenkort-kalmenhof.de/biografien-1

Hebauf, Renate 2022: „Du wirst nach Amerika gehen“. Flucht und Rettung unbegleiteter jüdischer Kinder aus Frankfurt am Main in die USA zwischen 1934 und 1945. Frankfurt a.M.

Hinz-Wessels, Annette 2013: Antisemitismus und Krankenmord. Zum Umgang mit jüdischen Anstaltspatienten im Nationalsozialismus. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 61 (2013) 1: 65-92, online bei DNB Ffm OPAC: https://d-nb.info/1285199529/34

Höxter, Marie 1925: Neue Frauenberufe. In: Orden BB (1925) Nr. 6/7, S. 126-127, online: UB JCS Ffm: Judaica Ffm, Compact Memory, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/6074653

Hoppe, Dorothee 2023: Driesen, Otto. Stand: 28.6.2023. In: Frankfurter Personenlexikon: https://frankfurter-personenlexikon.de/node/8375

Jüdische Kinderheilstätten 1937: Unsere Kinderlandverschickung. [Bericht o.Verf.]. In: HIG 13 (1937) 4, S. 4-5, online: UB JCS Ffm: Judaica Ffm, Compact Memory, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/5445093 [u.a. Israelitische Kinderheilstätte in Bad Nauheim; Ettlinger-Heim in Hofheim am Taunus mit Abb.]

Kalmenhof 1925: Frankfurter Berichte: Heilerziehungsanstalt Calmenhof in Idstein. [Aus dem Jahresbericht des Calmenhofs]. In: It 66 (1925) 19, S. 13, online: UB JCS Ffm: Judaica Ffm, Compact Memory, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/2450355

Kalmenhof 1930: Jüdische Pfleglinge in der Heilerziehungsanstalt Calmenhof in Idstein. In: JWS Bd. 1 (1930) 12, S. 482-483, online über DNB Ffm: https://portal.dnb.de/bookviewer/view/1026606187#page/482/mode/1up

Karpf, Ernst 2003: Krankenhaus der Israelitischen Gemeinde an der Gagernstraße. Stand: 01.01.2003. In: ISG FFM: Frankfurt 1933–1945: https://www.frankfurt1933-1945.de/beitraege/institutionen-juedischen-lebens/beitrag/krankenhaus-der-israelitischen-gemeinde-an-der-gagernstrasse

Kingreen, Monica 1999: Israelitische Kinderheilstätte und Jüdische Bezirksschule. In: Garmeister, Veronika u.a. (Hg., Bearb.): 100 Jahre Frankfurter Straße 103. 1899–1999. Festschrift aus Anlass der 100jährigen Nutzung des Gebäudes Frankfurter Straße 103. Bad Nauheim: 7-33

Kingreen, Monica/Eichler, Volker 2023: Die Deportation der Juden aus Hessen 1940 bis 1945. Selbstzeugnisse, Fotos, Dokumente. Aus dem Nachlass hg. u. bearb. v. Volker Eichler. Wiesbaden: Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen

Laquer, Lucie 1931: Jüdische Haushaltungsschule e.V. Frankfurt a.M. In: Orden BB Logenschwester 4 (1931) 3, S. 10-11, online: UB JCS Ffm: Judaica Ffm, Compact Memory, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/9579867

Lilienthal, Georg 2009: Jüdische Patienten als Opfer der NS-„Euthanasie“-Verbrechen. In: Medaon 3 (2009) 5: https://www.medaon.de/de/artikel/juedische-patienten-als-opfer-der-ns-euthanasie-verbrechen

Lilienthal, Saul 1936: Von Frankfurt zur Lahn. (Fortsetzung und Schluss). Von Lehrer S. Lilienthal – Wiesbaden. In: FIG 14 (1936) 10, S. 395-397: 396, online: UB JCS Ffm: Judaica Ffm, Compact Memory, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/3094436

Lustiger, Arno (Hg.) 1994: Jüdische Stiftungen in Frankfurt am Main. Hg. im Auftrag der Moses-Jachiel-Kirchheim’schen Stiftung Frankfurt am Main. Sigmaringen

Mahnkopp, Volker 2023: Dokumentation zu vom NS-Staat verfolgten Personen im Frankfurter Kinderhaus der Weiblichen Fürsorge e. V. Hans-Thoma-Straße 24. Frankfurt a.M.

2011, erweitert 2018/2023. Version: 29. Juli 2023. In: Platz der vergessenen Kinder. Das Kinderhaus der Weiblichen Fürsorge e.V., https://www.platz-der-vergessenen-kinder.de/assets/de/1/Ff_Kinderhaus_HT24.pdf

Maierhof, Gudrun/ Schütz, Chana/ Simon, Hermann (Hg.) 2004: Aus Kindern wurden Briefe. Die Rettung jüdischer Kinder aus Nazi-Deutschland. Berlin

Mainz, Willy 1946: Gemeinde in Not 1933–1938. Geschrieben 1946. In: Andernacht/ Sterling 1963: 239-255 (Dok. VI)

Parkin, Simon 2023: Die Insel der außergewöhnlichen Gefangenen. Deutsche Künstler in Churchills Lagern. Berlin

Rieber, Angelika/ Lieberz-Groß, Till (Hg.) 2018: Rettet wenigstens die Kinder. Kindertransporte aus Frankfurt am Main – Lebenswege von geretteten Kindern. Frankfurt a.M.

Schembs, Hans-Otto 1978: Bibliographie zur Geschichte der Frankfurter Juden. 1781–1945. Hg.: Kommission zur Erforschung der Geschichte d. Frankfurter Juden. Mit Verwendung der Vorarbeiten v. Ernst Loewy u. Rosel Andernacht. Frankfurt a.M.

Schiebler, Gerhard 1994: Kinderpflege. In: Lustiger 1994: 157-166

Schlesinger, Martha 1936: [Bericht und Aufruf zum Israelitischen Mädchenheim v. M. Schl.]. In: Orden BB Logenschwester 9 (1936) 8, S. 7, online: UB JCS Ffm: Judaica Frankfurt, Compact Memory, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/9580308

Seemann, Birgit 2016: Stiefkind der Forschung: Das Rothschild’sche Kinderhospital in Frankfurt am Main (1886–1941). In: nurinst – Jahrbuch 2016. Beiträge zur deutschen und jüdischen Geschichte. Schwerpunktthema: Kinder. Im Auftrag des Nürnberger Instituts für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts hg. v. Jim G. Tobias u. Nicola Schlichting. Nürnberg

Seemann, Birgit 2019: „Familie“ und „Schicksalsgemeinschaft“ – die Kehilloh Gumpertz in der NS-Zeit (1933–1941). In: dies./ Bönisch, Edgar 2019: Das Gumpertz’sche Siechenhaus – ein „Jewish Place“ in Frankfurt am Main. Geschichte und Geschichten einer jüdischen Wohlfahrtseinrichtung. Hg.: Verein zur Förderung der Historischen Pflegeforschung e.V. Frankfurt a.M.: 143-175

Seemann, Birgit 2023: „(…) ein Segen zu werden für die Menschheit“. Der jüdische Orden B’nai B’rith in Frankfurt am Main und seine Logen (1888–1937), im Erscheinen

Seidler, Eduard 2000: Jüdische Kinderärzte 1933–1945 – entrechtet/geflohen/ermordet = Jewish pediatricians – Victims of persecution 1933–1945. Im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin. Bonn (siehe auch erweiterte Neuauflage Basel 2007)

Steppe, Hilde 1997: „… den Kranken zum Troste und dem Judenthum zur Ehre …“. Zur Geschichte der jüdischen Krankenpflege in Deutschland. Frankfurt a.M.

Strauß, Wolfgang 2006: Kahn, Flora. In: Gedenkbuch für die Karlsruher Juden. Stand: Dezember 2004/Februar 2005, Februar 2006, https://gedenkbuch.karlsruhe.de/namen/1941

Tittelbach-Helmrich, Wolfgang 1999: Arnstadt’s Jewish Citizens. Translated from German by Peter Niederlöhner. Stand: 08.05.1999, S. 31f., online: https://www.jewishgen.org/gersig/ARN2~15wo~photos.pdf

Walter, Katja 2014: Verfolgte jüdische Ärzte am Frankfurter Klinikum während der NS-Herrschaft. In: Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main (Hg.): Bürger, die Geschichte schreiben. Das Projekt „Stadtteilhistoriker“ 2010 bis 2014. Frankfurt a.M. 2014: 70-71 (u.a. Wilhelm Hanauer), https://sptg.de/files/Mediathek/SPTG/Projekte/Stadtteil-Historiker/stadtteil-historiker-band2-2010-2014.pdf

Wertheimer, Martha 1935: Vom kleinen Platz in die große Stadt. Ein vorbildliches Mädchenheim. [Bericht mit Abb. von M.W., d.i. vermutlich Martha Wertheimer]. In: IF 37 (1935) 2, S. 17, online: UB JCS Ffm: Judaica Ffm, Compact Memory, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/11582800

Online-Datenbanken und Internetquellen [zuletzt aufgerufen am 23.03.2024]

Alemannia Judaica: Alemannia Judaica – Arbeitsgemeinschaft für die Erforschung der Geschichte der Juden im süddeutschen und angrenzenden Raum: https://www.alemannia-judaica.de

Arcinsys Hessen: Archivinformationssystem Hessen: https://arcinsys.hessen.de

BArch Gedenkbuch: Bundesarchiv Koblenz: Gedenkbuch – Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933–1945, https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/

DGKJ Datenbank: DGKJ – Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin: Jüdische Kinderärztinnen und -ärzte 1933–1945: https://www.dgkj.de/die-gesellschaft/geschichte/juedische-kinderaerztinnen-und-aerzte-1933-1945. Red.: Vera Seehausen (s. auch Seidler 2000 u. 2007)

DGSPJ: Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. (DGSPJ), https://www.dgspj.de

Frankfurter Personenlexikon: Frankfurter Personenlexikon. Ein Projekt der Frankfurter Bürgerstiftung. Hg.: Clemens Greve, Sabine Hock (Chefred.), Online-Ausgabe: https://frankfurter-personenlexikon.de

Gedenkbuch JB Neu-Isenburg: Gedenkbuch für das Heim des Jüdischen Frauenbundes in Neu-Isenburg (1907–1942). Hg.: Stadt Neu-Isenburg. Red.: Heidi Fogel u. Esther Erfert-Piel, Website: http://gedenkbuch.neu-isenburg.de

Gedenkort Kalmenhof : Gedenkort Kalmenhof e.V. : https://www.gedenkort-kalmenhof.de

Gedenkbuch Thüringen: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Förderverein für jüdisch-israelische Kultur in Thüringen e.V., Erfurt: Thüringer Gedenkbuch für die ermordeten Jüdinnen und Juden, https://menora.uni-jena.de/gedenkbuch

ISG FFM: Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main: https://www.stadtgeschichte-ffm.de

– Archivbestand online: Arcinsys Hessen: https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/start

– Frankfurt 1933–1945: https://www.frankfurt1933-1945.de

JM Ffm Shoah Memorial: Jüdisches Museum Frankfurt am Main: Shoah Memorial Frankfurt: https://www.shoah-memorial-frankfurt.de

Jüdisches Leben Ffm: Projekt Jüdisches Leben in Frankfurt am Main [Red.: Angelika Rieber [u.a.], https://www.juedisches-leben-frankfurt.de

Lagis Hessen: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS): https://www.lagis-hessen.de

Stolpersteine Ffm: Initiative Stolpersteine Frankfurt am Main: https://www.stolpersteine-frankfurt.de sowie https://frankfurt.de/frankfurt-entdecken-und-erleben/stadtportrait/stadtgeschichte/stolpersteine (Stadt Frankfurt am Main, Online-Datenbank)

Terezin Opferdatenbank: Terezin Initiative Institute, Opferdatenbank: https://www.holocaust.cz/de/opferdatenbank

Yad Vashem Datenbank: Zentrale Datenbank der Namen der Holoaustopfer der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Jerusalem, https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=de

Periodika

AZJ: Allgemeine Zeitung des Judentums

CVZ: Central-Verein-Zeitung. Blätter für Deutschtum und Judentum / C-V-Zeitung. Organ des Central-Vereins Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens

FIG: Frankfurter Israelitisches Gemeindeblatt / Gemeindeblatt der Israelitischen Gemeinde Frankfurt am Main / Jüdisches Gemeindeblatt für Frankfurt

HIG: Gemeindeblatt der Deutsch-Israelitischen Gemeinde zu Hamburg

IF: Israelitisches Familienblatt

It: Der Israelit. Ein Centralorgan für das orthodoxe Judentum

JR: Jüdische Rundschau. Organ der Zionistischen Vereinigung für Deutschland

JWS: Jüdische Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik – Zeitschrift der Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden (…)

Medaon – Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung: https://www.medaon.de

NJP/FIF: Neue Jüdische Presse / Frankfurter Israelitisches Familienblatt

Orden BB: Der Orden Bne Briss. Mitteilungen der Großloge für Deutschland VIII U.O.B.B.

Orden BB Logenschwester: Die Logenschwester. Mitteilungsblatt des Schwesternverbandes der U.O.B.B. Logen/ Die Zeitschrift des Schwesternverbandes der Bnei Brith/ Bnë Briss

![Edith (Siesel) Einhorn (1930 [Frankfurt a.M.] – 1944 Vernichtungslager Auschwitz), ohne Jahr, u.a. Kinderheim der Weiblichen Fürsorge, Frankfurt a.M. – © Credit of Yad Vashem, Jerusalem (s. auch Mahnkopp 2023; JM Ffm Shoah Memorial; Stolpersteine Ffm [23.03.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/EinhornEdith-Yad-Vashem-Stolpersteine-Ffm-b-236x300.jpg)

![Foto eines schlafenden Neugeborenen – © 2009 Catalin Bogdan, Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bebelus-nou-nascut1.JPG?uselang=de [04.03.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/Saeugling-Neugeborenes_Wikimedia-b-1.jpg)

![Philippine (Ellinger) Hochschild, um 1915 – Nachweis: Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philippine_hochschild_nee_ellinger.png [04.03.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/HochschildPhilippine-um1915-Wikimedia-b.jpg)

![Theobald Christ, ohne Jahr – Nachweis: Festschrift zum 150-jährigen Jubiläum des Clementine Kinderhospitals – Dr. Christ‘sche Stiftung 1845–1995: 22 / Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dr_med_johann_theobald_christ_1777-1841.jpeg [21.02.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/ChristTheobald-Wikimedia-b.jpg)

![Grabdenkmal von Salomon (Salomo) Friedrich Stiebel auf dem Hauptfriedhof Frankfurt am Main, Teilabbildung (Porträt), 2015 – Fotograf: Karsten Ratzke, 2015, Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frankfurt,_Hauptfriedhof,_Grab_E_adM_415-417_Reiss-Stiebel,_Salomon_Friedrich_Stiebel_(1).JPG [21.02.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/StiebelSalomon-Grabdenkmal-Hauptfriedhof-Wikimedia-b.jpg)

![Grabdenkmal (rechts) für Clementine von Rothschild auf dem Frankfurter Jüdischen Friedhof Rat-Beil-Straße, Fotografie von Carl Friedrich Mylius [1866] – Nachweis: Online-Ausgabe 2011: UB JCS Ffm, Judaica Frankfurt, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/judaicaffm/urn/urn:nbn:de:hebis:30:1-302996](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/RothschildClementine-Grabmal-1866-Foto-Mylius-Judaica-Ffm-Bildausschnitt-b.jpg)

![Louise von Rothschild, ohne Jahr [ca. 1880] – Nachweis: UB JCS Ffm, Judaica Frankfurt: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/judaicaffm/urn/urn:nbn:de:hebis:30:1-300216](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/RothschildLouise-Foto_um1880_UB-Ffm-b.jpg)

![Erinnerungstafel am Gebäude des Badischen Frauenverein in Karlsruhe, Mathystraße 28 – Fotografin: Ah (Anke Hüper, Karlsruhe), 15.10.2005, Stadtwiki Karlruhe: https://ka.stadtwiki.net/Datei:Badischer_Frauenverein.jpg [Creative Commons-Lizenz / letzter Aufruf: 21.02.2024]](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/Badische-Schwestern-Badischer-Frauenverein-Tafel-Stadtwiki-Karlsruhe-b.jpg)

![Abbildung: Das Innere der alten Synagoge der Israelitischen Religionsgesellschaft zu Frankfurt am Main in der Schützenstraße, o.J. [um 1888] – Nachweis: Gedenk-Blätter für Samson Raphael Hirsch. Frankfurt a.M. 1889, unpag., Online-Ausgabe 2012: UB JCS Ffm: Judaica Ffm, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/freimann/urn/urn:nbn:de:hebis:30:1-175299](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/HirschSR-Synagoge-IRG-Ffm-Innenraum-1889-b-191x300.jpg)

![Abbildung: Das Innere der alten Synagoge der Israelitischen Religionsgesellschaft zu Frankfurt am Main in der Schützenstraße, o.J. [um 1888] – Nachweis: Gedenk-Blätter für Samson Raphael Hirsch. Frankfurt a.M. 1889, unpag., Online-Ausgabe 2012: UB JCS Ffm: Judaica Ffm, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/freimann/urn/urn:nbn:de:hebis:30:1-175299](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/HirschSR-Synagoge-IRG-Ffm-Innenraum-1889-b.jpg)

![Abbildung: Zeichnung (Porträt) von Samson Raphael Hirsch, Rabbiner der Israelitischen Religionsgesellschaft zu Frankfurt am Main, ohne Jahr – Nachweis: Titelbild (Ausschnitt): Adolf Blumenthal: Die geschichtliche Bedeutung von Samson Raphael Hirsch für das Judenthum. [Vortrag]. Frankfurt a.M. 1889, Online-Ausgabe 2012: UB JCS Ffm: Judaica Ffm, https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/freimann/urn/urn:nbn:de:hebis:30:1-140979](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/HirschSR-Zeichnung-Portrait-1889-Adolf-Blumenthal-Bedeutung-b.jpg)

![Abbildung: Marcus Hirsch, Porträt, um 1873 – Nachweis: [Nachruf:] Dr. med. Markus Hirsch [seligen Angedenkes] – Frankfurt a.M. In: Der Israelit 34 (1893) 88, Beilage, S. 1675, online: UB JCS Ffm: Judaica Ffm, Compact Memory: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/nav/index/all](https://www.juedische-pflegegeschichte.de/wp-content/uploads/HirschMarcus-um-1873.jpeg)